論語:原文・書き下し

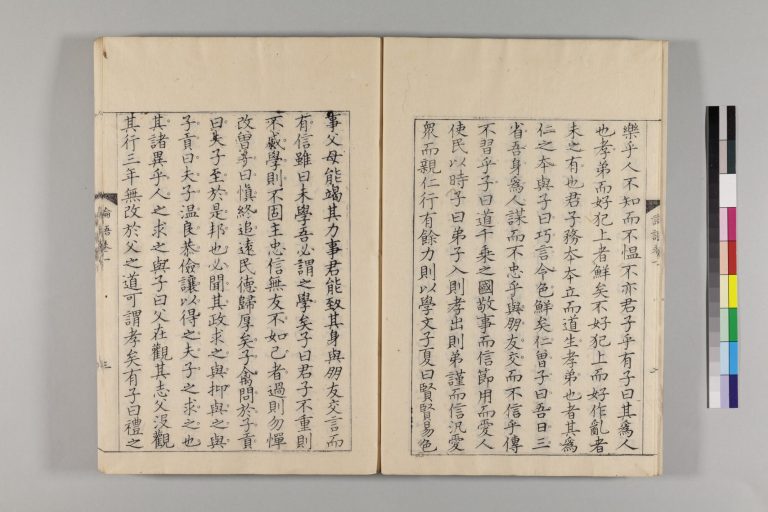

原文(唐開成石経)

曾子曰吾日三省吾身爲人謀而不忠乎與朋友交而不信乎傳不習乎

校訂

東洋文庫蔵清家本

曽子曰吾日三省吾身爲人謀而不忠乎與朋友交言而不信乎傳不習乎

※「友」字は〔友丶〕。「魏寇憑墓志」刻。

後漢熹平石経

(なし)

定州竹簡論語

(なし)

標点文

曾子曰、「吾日三省吾身。爲人謀而不忠乎。與朋友交言而不信乎。傳不習乎。」

復元白文(論語時代での表記)

忠

忠

書き下し

曾子曰く、吾れ日に三たび吾が身を省る。人の爲に謀り而忠なら不りし乎、朋友と言を交し而信なら不りし乎、習は不るを傳へし乎。

論語:現代日本語訳

逐語訳

曽子が言った。「私は日に三度我が身を省みる。人のためにものを考えてやって、相手のためにならない事を言わなかったか。友人と会話してだまさなかったか。教わらなかったことを人に教えたか。」

意訳

曽先生のお説教。「我が輩は毎日三つのことを反省しておる。誰かの相談に乗ってやって、相手のためにならないことを言わなかったか。友達づきあいで約束を破らなかったか。先生に教わらなかった事を、偉そうに誰かに講釈しなかったか。お前らもそうでなくてはいかん。」

従来訳

曾先生がいわれた。――

「私は、毎日、つぎの三つのことについて反省することにしている。その第一は、人のために謀つてやるのに全力をつくさなかつたのではないか、ということであり、その第二は、友人との交りにおいて信義にそむくことはなかつたか、ということであり、そしてその第三は、自分でまだ実践出来るほど身についていないことを人に伝えているのではないか、ということである。」下村湖人『現代訳論語』

現代中国での解釈例

曾子說:「我每天都要多次提醒自己:工作是否敬業?交友是否守信?知識是否用於實踐?」

曽子が言った。「私は毎日必ず何度も自分を点検することにしている。仕事にあたって誠意で取り組まなかっただろうか? 交友で約束を守らなかっただろうか? 知り得たことを実践しなかっただろうか? と。」

論語:語釈

曾子(ソウシ)

曾の新字体は「曽」。諱(いみ名。本名)は参、字(あざ名。成人後に自分で名乗る通称)は子輿。父は曾蒧(曾點、點は点の旧字、字は子皙)とされ、子に曾申がいるとされる。魯の南武城(現在の山東省済寧市嘉祥県)出身とされる。『史記』弟子列伝・『孔子家語』に依れば、孔子より46年少。詳細は論語の人物:曽参子輿を参照。

孔子からははっきりと「參や魯(うすのろ)」と評されている(論語先進篇17)。そのためか、孔子一門の政治活動に携わった記録はない。放浪の旅にも同行した記録がないが、これはあまりに年少だったためで仕方がないだろう。だからと言って、現伝の曽子像が史実にはならない。

→

→

十三経の一つ『孝経』は、曽子の門人が孔子と曽子の問答をしるしたと称される。また、孔子の孫・子思は曽子に師事し、子思を通し孟子に教えが伝わったため、孟子を重んじる朱子学が正統とされると(儒家の道統)、顔淵・曽子・子思・孟子を合わせて「四聖」と呼ぶようになった。

『呉子』を著した武将の呉起は、一説には曽子の弟子。曽子は他人に厳しい人物として記録され、有若が孔子の後継者に擬せられた際には反対し、晩年の子夏を叱りつけたりしている。子を亡くした子夏に、「自業自得だ」と言い放つのは、人間としてどうなのだろうか。

本名の「参」(三本のかんざし→混ざる)とあざ名の「輿」(担いで人を乗せるこし→万物をのせる台、すなわち大地)の間の関連性は、有若と同じく乏しい。あざ名は”大地の如く偉大な先生”の意で、のちに曽子と呼ばれて祖師扱いされたのも、有子と呼ばれた有若に似ている。

つまりそれだけ、後世の帝国官僚=儒者が担ぎ挙げるにはふさわしい人物だったのだろう。なにせ政治家としても学者としても、全く何の業績も残していない(『孝経』は後世の創作)からだ。白紙だからこそ、好き勝手にでっち上げ、お神輿にするには都合がよかった。

「曽子」の「子」は”先生”を意味し、孔子など開祖級の学者は○子と呼ばれ、子貢など弟子は子○と呼ばれる。曽子が弟子の一人とされながら、孔子と対等の○子呼ばわりされているのは、後世になって猛烈な神格化運動があったことを物語っている。

論語で○子と呼ばれたのは、孔子と大貴族の当主、そして有子(有若)・冉子(冉有)・閔子(子騫)と曽子に限られるが、有若はおそらく冉有と同一人物、冉有は宰相家の執事として大貴族なみに遇された記録がある。閔子騫は孔子の弟子ではなくむしろ先輩格。

対して曽子には、政治的にも学問的にも、信ずべき一切の業績の記録が無い。

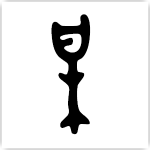

「曽子」(甲骨文)

「曾」(曽)の初出は甲骨文。旧字体が「曾」だが、唐石経・清家本ともに「曽」またはそれに近い字体で記している。原義は蒸し器のせいろう。詳細は論語語釈「曽」を参照。

「子」の初出は甲骨文。原義は産まれたばかりの子供の姿。詳細は論語語釈「子」を参照。

曰(エツ)

(甲骨文)

論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。なお「曰」を「のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。

吾(ゴ)

(甲骨文)

論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。

春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。

日(ジツ)

(甲骨文・金文)

論語の本章では”いちにち”。初出は甲骨文。「ニチ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。原義は太陽を描いた象形文字。甲骨文から”昼間”、”いちにち”も意味した。詳細は論語語釈「日」を参照。

甲骨文では曲線を刻みにくいので、四角く描いたが、「口」と区別するため真ん中に一本棒を入れた。金文になると角が取れて、丸くなったものが見られるようになる。骨に小刀で文字を刻む甲骨文と異なり、固まる前の粘土の鋳型に、曲線を描くのは簡単だったからだ。

それが再び四角く書かれるようになったのは、後漢時代の隷書以降になる。

三(サン)

(甲骨文)

論語の本章では”三たび”。初出は甲骨文。原義は横棒を三本描いた指事文字で、もと「四」までは横棒で記された。「算木を三本並べた象形」とも解せるが、算木であるという証拠もない。詳細は論語語釈「三」を参照。

省(セイ)

(甲骨文)

論語の本章では、”振り返って詳しく検討する”。初出は甲骨文。「ショウ」は呉音。原義は「屮」”ささげる”+「目」で、まじめな気持でじっと見つめること。詳細は論語語釈「省」を参照。

身(シン)

(甲骨文)

論語の本章では”自身”。初出は甲骨文。甲骨文では”お腹”を意味し、春秋時代には”からだ”の派生義が生まれた。詳細は論語語釈「身」を参照。

爲(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”…のために”。この語義は春秋時代では確認できない。新字体は「為」。初出は甲骨文。甲骨文字は「手+象」の会意文字で、象に手を加えて手なずけ、調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。

人(ジン)

(甲骨文)

論語の本章では”他人”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。

謀(ボウ)

(金文)

論語の本章では、”手立てを考える”。初出は西周早期の金文で、ごんべんが付いていない。「謀反」の「ム」の読みは呉音。原義は”梅の木”。初出の金文は”たくらむ”と解釈されており、論語の時代までには他に人名に用いた。”なにがし”の語義があった可能性がある。詳細は論語語釈「謀」を参照。

「梅」の部品である「每」(毎)は、海(海)”深くて暗いうみ”・晦”くらます”の共通部品となっているように、原義は”暗い”こと。カールグレン上古音ではmwəɡ(上/去)であり、「謀」mi̯ŭɡ(平)と音素が50%共通し、頭と終わりが共通している。

「甘」(甲骨文)/「曰」(甲骨文)

甲骨文の時代、「𠙵」”くち”にものを含んでいる状態を「甘」kɑm(平)と記した。語義は”あまい”ではなかった。現在ではこの語義には「銜」ɡʰam(平)・「含」ɡʰəm(平)などの字がが当てられている。「楳」が”うめ”を意味するのはそのためで、梅mwəɡ(平)の実は酸っぱくて、しゃぶるのに適している。含んだものを表に表すのを「曰」gi̯wăt(入)と記し、”言う”の意で用いた。

対して「甘」は黙ったままでいること。「某」məɡ(上)は自分の名を黙って告げない者。

而(ジ)

(甲骨文)

論語の本章では”…するときに”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。

不(フウ)

(甲骨文)

漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。

忠(チュウ)

「忠」(金文)/「中」(甲骨文)

論語の本章では”忠実”。初出は戦国末期の金文。字形は「中」+「心」で、「中」に”旗印”の語義があり、一説に原義は上級者の命令に従うこと=”忠実”。ただし『墨子』・『孟子』など、戦国時代以降の文献で、”自分を偽らない”と解すべき例が複数あり、それらが後世の改竄なのか、当時の語義なのかは判然としない。「忠」が戦国時代になって現れた理由は、諸侯国の戦争が激烈になり、領民に「忠義」をすり込まないと生き残れなくなったため。詳細は論語語釈「忠」を参照。

乎(コ)

(甲骨文)

論語の本章では、”…か”と訳し、疑問の意を示す。この語義は春秋時代では確認できない。文末・句末におかれる。初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。

與(ヨ)

(金文)

論語の本章では”~と”。新字体は「与」。初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。

朋友(ホウユウ)

(甲骨文)

論語の本章では”同門の仲間”。初出は共に甲骨文。「朋」が同列の仲間を意味し、「友」が腕を出して互いにかばい合う仲間を意味する。詳細は論語語釈「朋」・論語語釈「友」を参照。

ペルシア帝国を破った古代ギリシア軍の陣形として、重装歩兵のファランクスが知られるが、兵士は左手に円形の大盾を持ち、右手に槍を持ったため、露出した右半身は右隣の兵士の盾によって守るほかなく、洋の東西は違えど「友」の語意をよく表している。

なお京大蔵唐石経では「朋」の字を、斜体で記している。下掲右頁中程を参照。

京大蔵唐石経『論語』

交(コウ)

(甲骨文)

論語の本章では”交わす”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「大」”人の正面形”が足を交差させているさま。甲骨文と金文では氏族名・人名に用いられたが、動詞”交流する・つきあう”の語義は戦国時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「交」を参照。

言(ゲン)

唐石経以降は「交而不信乎」となっているところ、宮内庁本など古注では「交言而不信乎」と「言」が加わる。

(甲骨文)

論語の本章では”ことば”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。

信(シン)

(金文)

論語の本章では、”他人を欺かないこと”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周末期の金文。字形は「人」+「口」で、原義は”人の言葉”だったと思われる。西周末期までは人名に用い、春秋時代の出土が無い。”信じる”・”信頼(を得る)”など「信用」系統の語義は、戦国の竹簡からで、同音の漢字にも、論語の時代までの「信」にも確認出来ない。詳細は論語語釈「信」を参照。

傳(テン)

(甲骨文)

論語の本章では”伝える”。「デン」は呉音。初出は甲骨文。新字体は「伝」。字形は「亻」(人)+「叀」”紡錘”+「又」”手”。原義は人が糸をたぐり寄せるさま。甲骨文から”伝える(者)”を意味し、金文でも同様だが、”宿場”・”継がせる”・”拘留する”の語義は戦国時代から見られる。詳細は論語語釈「伝」を参照。

習(シュウ)

(甲骨文)

論語の本章では”教わる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文だが、周代の金文になると姿を消し、再出は戦国の竹簡。論語の時代の言葉ではない可能性がある。字形は”羽箒”+”甲骨”で、炙った甲骨をよくすす払いするさま。甲骨文での語義は”繰り返す”で、金文は出土例無し、”学習”の意が生じるのは戦国時代からになる。詳細は論語語釈「習」を参照。

傳不習乎

論語の本章では、”教わらないことを伝えなかったか”。

この句には異説があって、武内義雄『論語之研究』によると、前漢武帝の時代に孔子の旧宅から掘り出された古論語では、もと「博而不習乎」(ひろめてならわざるか)だったという(p.79)。”自説の宣伝ばかりして、謙虚に学び取らないことがなかったか”の意で、「傳」は「博」の間違いであり、前二句同様に「而」が入っていた、ということ。

ただ古論語の存在を言い出したのは、「百年以上前年前に消えて無くなった」と自分で言っている後漢の王充で、見てもいないはずの古論語・魯論語・斉論語を、ペラペラ語ってぜんぜん信用ならない。物証も無いから、この説には従いがたい。

日本の漢学教授には、こういう儒者の出任せを真に受けて疑わない者が少なくない。ご用心。

- 論語雍也篇27余話「そうだ漢学教授しよう」

論語の各章は、元ネタの伝説の発生年代がバラバラの上、無慮二千年間儒者がいじくり回してきたから、極端に言えば各章ごとに文法が違う。同じラテン文字やゴシック文字で書いてあっても、ある章はラングドック語で、ある章はスコットランド語で書かれているようなものだ。

そこで本章の文構造に着目すると、”AとBを並行して行う”場合は「A而B」と記している。その点、本句「傳不習乎」は「而」が無いので、「不習」は「傳」の目的語とみなすべきで、「ならはざるをつたへしか」と訓読し、「不習」”習わなかったこと、勝手な自分の感想”を「傳」”偉そうに説教し”た「乎」”か?”と解するのが理にかなう。

論語:付記

検証

論語の本章が、曽子の系統を引く戦国時代以降の儒者による創作であることは疑い得ない。「三省」は後漢の『潜夫論』まで、「謀而不忠」は後漢の『風俗通義』まで、「傳不習」は後漢?の『大載礼記』にならないと再出しないし、「交而不信」は論語にしか出てこない。

曽子の地位向上を図る動機がある最初の儒者は、孔子没後一世紀に生まれた孟子で、現伝の『孟子』には確かに「曽子」と宗匠級の呼称で呼んでいるが、『孟子』に後世の書き換えが加わっていない証拠はない。また孟子自身は、曽子の系統を引くとは述べていない。

曽子に始まる孟子を含む儒家の「道統」を言い出したのは、唐代中期の韓愈だった。

現伝の論語の順序が定まるのは、後漢末から南北朝にかけて編まれた古注『論語集解義疏』で、本章は前漢宣帝期の定州竹簡論語に無いことから、仮に竹簡の破損ゆえだとしても、文字史や引用を合わせ考えると、後漢儒による創作であると考えるのが理屈にかなう。

そもそも曽子には、孔子との対話が論語に一章、それも偽作しか記されていない(論語里仁篇15)。そこでは主人公は孔子ではなく曽子になっており、曽子はどの弟子をも越えた、孔子の教説の理解者に描かれている。曽子の権威化の結果、創作されたと見るべきだろう。

時代にかかわらず、日中の儒者は金儲けのためなら、捏造や書き換えを平気でやる(毛沢東「沖縄は日本の領土」)。曽子が正統であるからには、その生前も正統な孔子の直弟子でないと、儒者としては困るのである。

曽子は孔子の直弟子とはいえないが、実在はしただろう。それでもせいぜい言える孔子との縁は、孔子家の家事使用人に止まり、同じく孔子の弟子とされる父の曽点は、架空の人物としか言えない(論語先進篇27)。現伝論語の曽子の章は、全て偽作と見るべきだ。

解説

孔子の直弟子である証拠が極めてか細い曽子が、後世になって権威化された発端は、孔子没後に没落した儒家が、孔子の孫・子思を宗家にした際、子思には頼れる直弟子世代が曽子しかいなかったからだ。

有力弟子はおおむね国外で仕官していたし、魯国に留まった子游は大手冠婚葬祭業者として自活できた。孔子も「儒家を受け継げ」とは誰にも言い残さなかったし、孔子没後は三年の喪が明けると、子貢を除く弟子はさっさと故国に帰ってしまったと『史記』孔子世家はいう。

子貢も更に三年の喪に服した後、魯を去った。残った者は子游と冉有を除き、孔子の子孫も含め、言わば「孔子テーマパーク」で飯を食う興行師とその従業員で、以降前漢帝国になって儒家が公認され、司馬遷が訪れるまで、儒者や学者と言えるような者は名が残っていない。

要するに残った者は「儒家音頭」を流して「孔子せんべい」を売って暮らすたぐいだった。

曽子も興行師の一人だった。共産圏の独裁者が、マルクス像の隣に自分の像を置きたがったように、正統派を目指す者は権威者との縁故を強調する。もし曽子が孔子の実の弟子なら、論語の素材となる講義メモがあるはずだが、まるで無いから偽作の一章しか現伝しない。

『小載礼記』の記載では、曽子は後年、孔子一門のお目付役のようなことをして、弟子の間を巡った。孔門十哲の一人・子夏を訪れた際は、罵倒して叱りつけている。確かに人に対して「忠」で友に対して「信」かも知れないが、その非難はほとんど言いがかりに近い。

加えて曽子には生涯仕官の記録が無く、お目付役の巡回も、実は物乞いの巡業だった可能性が高い。何しろ自派の正当性を保証するご本尊、孔子の孫・子思にすら貧窮生活を強いている。子夏の住む遠い魏国にまで出かけたのは、近所では出入り禁止を喰らったからだろう。

ならば低姿勢に憐れみを乞えばいいものを、怒鳴ってゆすったのだ。こういう曽子の人格は、あるいは後世の儒者によるでっち上げかも知れないが、かろうじて孔門の史実と知っていたと思われる孟子も、曽子の人格を他人に厳しい者として記している。

(孔子没後、)子夏と子張と子游が、有若の顔が聖人に似ているからと言って、孔子と同様に師匠として仰ごうとし、曽子にも「お前もそうしろ」と言った。

曽子「いやですね。大河でジャブジャブ洗った上に、秋の陽にカンカンと晒した布のように、有若の頭の中は真っ白だ。こんな馬鹿を拝むなんてとんでもない。」(『孟子』滕文公上4)

こうしたいじめ屋が、論語のように強力な宣伝力を持ったとしたらどうなるか。世間には目を覆わんばかりの偽善がはびこり、それを利用して人を人とも思わぬ人でなしが、人々や社会を食い荒らすだろう(『孔子家語』致思第八付記)。後漢王朝は実際それで滅んだ。

「二十四孝」というのが中国にはある。後漢帝国が役人の採用を、儒教的な孝行と無欲を基準にしたのが始まりで、親孝行が公認されると役人になれると知るや、我が子を殺して孝行を宣伝する馬鹿者まで現れた(郭巨)。これには帝国滅亡直後の、『抱朴子』という証言がある。

夫天高而聽卑,物無不鑒,行善不怠,必得吉報。…郭巨煞子為親,而獲鐵券之重賜。

天は高みから人間界を見下ろし、かまどの神などの特務をうろつかせて、どんな些細なことでも調べている。だから善事に励んでいれば、必ずよい報いがあるあはずだ。

…郭巨は親のためだと言って我が子を絞め殺し、それで孝行者としてもてはやされ、「死罪に当たる罪を犯しても許す」と記した書き付けをお上から貰った。(『抱朴子』微旨5)

なお中国でのいわゆる儒教の国教化に伴って、曽子の地位は時代と共に高くなり、現実離れした伝記のたぐいが世に出るようになった。その一つが二十四孝だが、そこでの曽子は、離れた場所にいる母のケガを察知したエスパーになっている。宗教的情熱とは恐ろしいものだ。

なお後漢末の大儒だった蔡邕は、論語の本章を曽子ではなく孔子の発言としている。

孔子曰:「進思盡忠。」又曰:「臣事君以忠。」奉上之忠也。曰:「為人謀而不忠乎!」又曰:「忠焉能勿誨乎!」謀誨之忠也。

(後漢末、反宦官派の重鎮で、益州の刺史だった朱穆が死ぬと、郎党だった季珪らが議論して、忠文子という最高のおくり名を贈ろうと言い出した。同じく反宦官派で、当時隠棲中の蔡邕は、古来からのウンチクをこれでもかと語って”よくぞ言った!”と季珪らを褒めちぎった。そのついでに言った。)

「孔子は言った、”誠実を尽くして忠義を尽くせ”(『孝経』事君篇)と。また、”家臣たる者忠義を主君に捧げろ”(論語八佾篇19)とも言った。こういうのは主君に対する忠義だ。また、”誰かのために考え事をしてやって、不誠実でなかったか?”(本章)、”誠実に人と付き合うなら、間違いを教えてやらないでいられようか”(論語憲問篇8)とも言った。これが他人の為に役立ってやる忠義というものだ。」(『蔡中郎集』朱公叔謚篇)

蔡邕は鄭玄・馬融ほど著名ではないが、それは日本の高校教科書の都合に過ぎない。両者を超える学識の人物で、文系オタクばかりだった当時の儒者に珍しく理系人であり、ひょろひょろの多かった当時の役人に珍しく、従軍して功績も挙げている。

また論語など儒教経典にデタラメな本が出回っているのを嘆き、定本を作ろうと時の霊帝に上奏し、のちに漢熹平石経=漢石経が建てられることになった。

論語の本章にはデタラメ極まる馬融(後漢というふざけた帝国#ふらちな後漢儒)が注を付け、曽子の発言だとしているが、上掲『蔡仲郎集』が正しいなら、蔡邕は見解を異にし、孔子の発言だと思っていたことになる。

余話

中華文明とは何か

だが中国人に宗教的情熱は無い。信じた振りを見せて他人を食い物にするのが中華文明の精華で、信仰は手段ではあっても目的ではない。二十四孝もひとえに官職を得て福禄寿(乜-的快感・カネ・長寿)を追求するのが目的で、親孝行を見てだまされる者が多かった証しでもある。

吳俗送火葬者。親友移酒勞孝子。謂之節哀。一人出父殯。領節哀酒。盡醉而歸。視其母笑哈々不止。母怒曰。痴烏龜。死了爺有甚快活。看了我。只管笑。荅曰。我看你身上還有一醉。亦是孝子。亦是慈父。若此子喫鄉飲酒儘通。

華南の習俗では火葬にする。子が孝行者の場合、親友が気の毒がって酒を持ち寄る。これを「悲しみを折り目正しくする」という。

とある父親が荼毘に付された。子は長年孝行者を演じていたので、風習通り酒を振る舞われ、酔い潰れて家に帰った。迎えた母親を見るとゲラゲラ笑った。

母親が怒って、このバカ息子、父親が亡くなったのに笑うとは何たることか。それも私を指さして笑うとは。息子が答えた。母上を見て、もう一度飲めると思いましてね。

編者曰く。まことに孝行息子で、慈悲深い父親だ。孝行者を讃える郷飲酒の礼に招いてもよい。(『笑府』巻八・節哀酒)

すると中華文明とは極めて卑劣な何事かと言えばそうでない。中華文明の真髄は個人の生存追求にあり、生存追求は全人類にとって侵すべからざる基本的人権である。そのために何をすべきかすべきでないか、膨大な検証を繰り返して出来たのが、中華文明に他ならないからだ。

特攻機「桜花」に他人を乗せて突っ込ませた男は、戦中も戦後も逃げ延びた。生きるか死ぬかの選択の中で、中華文明は躊躇せず生きる方を選べという。桜花に乗せた男を卑劣とこき下ろすのはたやすいが、生死の選択を迫られたとき、他人に死を選べと言う資格は訳者にない。

訳者の爺さんたち、彼我の戦友さんたち、戦で亡くなった全ての方々。亡いと知りつつ、せめて安らかならんことを。

爺さんは帝国陸軍の歩兵だった。当時にしては生まれつき体が大きかったから、上官に「お前大砲担げ」と言われて、三八式とそれより重い擲弾筒を担ぎ、全てが凍り付く満洲を、乾き切った大陸を歩き回され、「ちり紙一枚でも落としていきたい」と幼い訳者に語った。

話を中華文明に戻そう。

つまり生存がかかっていない場では、中国人相手にも交渉の方法があるということだ。中国人以外でもそうだろう。加えて生存の場に自分が置かれた時、どう生き延びるかの知恵が中華文明には詰まっている。つまり生存の場で中国人や他国人に、どう対処すべきかを教えもする。

無意味に中国を拝んだり、中華文明を忌み嫌うのは、どちらももったいないと言ってよい。中華文明を実践して、他人に卑劣だと思われてしまった時点で、中華文明の実践としては減点で、色街のやり手ばばあの手練手管のように、そう思わせず利益を得てやっと合格点が付く。

くるわの女性たちをおいらんと申します。なぜおいらんてぇかと言うと、キツネタヌキは尾っぽでもって人を化かす。ところがああいう街の女性はそうじゃねえ手練手管口先で男を惑わせる。従って尾っぽは要らねえからおいらんてぇ名が付いた。…あんまし噺家の言うことぉ真に受けねえでください。(五代目春風亭柳朝「品川心中」)

日中関係で言うなら、日本人を敗滅に追い込んだ蒋介石と、日中友好に日本中を酔い痴れさせた毛沢東と周恩来が合格点で、江沢民以降の国家主席は、下手くそな中国人に過ぎない。同様に台湾の総統が何を言おうとしようと、中華文明を実践していること、万一の例外もない。

論語里仁篇6余話「万人に対する万人の」を参照。

中華文明の真髄の究極は、自身の生存への揺るぎない信仰にある。だから始皇帝が巨大な陵墓を築き、人民は原始時代から他人を追放し、「やっちゃっていいよ」と毛沢東に言われた瞬間、「お前は死ね俺は生きる」を全中国でやらかした。そして信仰と現代科学は相容れない。

その中華文明を信仰した江戸の松平定信は、寛政異学の禁で朱子学を強要した。自画像のうつろな目から想像できるが、定信は真正の人格障害者で、エロ本の収集(『よしの草子』に記載がある)と、弱者をいたぶることしかできなかった。そこへ戯作者が『二十不孝』を書いた。

もっともらしい態度をからかったのである。その方が、よほどまともな神経をしている。

コメント