論語:原文・書き下し

原文(唐開成石経)

子曰若聖與仁則吾豈敢抑爲之不厭誨人不倦則可謂云爾巳矣公西華曰正唯弟子不能學也

- 「聖」字の下半分は〔壬〕。

校訂

東洋文庫蔵清家本

子曰若聖與仁則吾豈敢/抑爲之不厭誨人不倦則可謂云爾已矣公西華曰正唯弟子不能學也

- 「若」「華」字:〔艹〕→〔十十〕。

- 「誨」字:〔每〕→〔毎〕。

- 「倦」字:〔卷〕→〔巻〕。

後漢熹平石経

(なし)

定州竹簡論語

子曰:「若聖與仁,則吾幾a敢?印b為之不厭。誨人不卷c,則183……已矣。」公西華曰:「誠d唯弟子弗e能學也。」184

- 幾、今本作「豈」。二字可通。

- 印、今本作「抑」。『説文』云、「抑従反印」、作「印」誤。

- 卷、今本作「倦」。

- 誠、阮本作「正」、鄭注云「魯読”正”為”誠”、今従古」、則”誠”従魯。

- 弗、今本作「不」。

標点文

子曰、「若聖與仁、則吾幾敢。印爲之不厭、誨人不倦、則可謂云爾已矣。」公西華曰、「誠唯。弟子不能學也。」

復元白文(論語時代での表記)

幾

幾

倦

倦

誠

誠

※仁→(甲骨文)。論語の本章は、”どうして…だろうか”の語義での、「幾」の字が論語の時代に存在しない。置換元、現伝論語の「豈」の字も論語の時代に存在しない。ただし無くとも文意に大差が無い。「倦」「誠」の字が論語の時代に存在しない。「聖」「印」(抑)「爲」「也」の用法に疑問がある。「云爾」の語が論語の時代に存在しない。本章は戦国時代以降、おそらく漢儒による創作である。

書き下し

子曰く、聖與仁の若きは、則ち吾幾敢てせむや。印之を爲びて厭は不、人を誨へて倦ま不るは、則ち云爾と謂ふ可きにして已み矣。公西華曰く、誠に唯り。弟子學ぶ能は不る也。

論語:現代日本語訳

逐語訳

先生が言った。「万能と仁の情けは、全く私にはなろうとしてなれない。それでもこれらを学んで嫌がらず、人を教えて飽きないことは、とりもなおさずそれらのようなものだと評価できるだけでおしまいだ。」公西華が言った。「全くそうですね。我ら弟子は、学ぶことが出来ないのです。」

意訳

孔子「ワシは聖人や仁者ではないぞよ。ただその道を学んで教えるだけは、やってるつもりであるんであるんである*。」

公西華「仰せの通りですが、私ら弟子にはそれすら真似できないのでござりまするう。」

*あるんで…:実際に原文にそう書いてある。語釈参照。

従来訳

先師がいわれた。――

「聖とか仁とかいうほどの徳は、私には及びもつかないことだ。ただ私は、その境地を目ざして厭くことなく努力している。また私の体験をとおして倦むことなく教えている。それだけが私の身上だ。」

すると、公西華がいった。――

「それだけと仰しゃいますが、そのそれだけが私たち門人には出来ないことでございます。」下村湖人『現代訳論語』

現代中国での解釈例

孔子說:「如果說到聖人和仁人,我豈敢當?不過,永不滿足地提高修養,不厭其煩地教育學生。則可以這麽說。」公西華說:「這正是我們做不到的。」

孔子が言った。「もし聖人や仁者について言うなら、私はなれているか?いやとんでもない。自己修養にこれでいいのだと慢心しない、面倒くさい弟子の教育にあきない。といったようなことについては、出来ると言える。」公西華が言った。「それはまさしく我らができないことだ。」

論語:語釈

子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。

この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。

若(ジャク)

(甲骨文)

論語の本章では”~のような”。初出は甲骨文。字形はかぶり物または長い髪を伴ったしもべが上を仰ぎ受けるさまで、原義は”従う”。同じ現象を上から目線で言えば”許す”の意となる。甲骨文からその他”~のようだ”の意があるが、”若い”の語釈がいつからかは不詳。詳細は論語語釈「若」を参照。

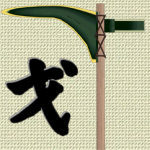

聖(セイ)

(甲骨文)

論語の本章では”最も優れた人間”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「口」+「斧」+「人」。斧は王権の象徴で、殷代の出土品にその例がある。口は臣下の奏上、従って甲骨文の字形が示すのは、臣下の奏上を王が聞いて決済すること。春秋末期までに、”高貴な”・”すぐれた”・”聞く”・”(心を)研ぎ澄ます”の意に用いた。詳細は論語語釈「聖」を参照。

與(ヨ)

(金文)

論語の本章では”~と”。新字体は「与」。初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。

仁(ジン)

(甲骨文)

論語の本章では、文字史的に後世の偽作が確定することから、”なさけ・あわれみ”。初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。

”なさけ・あわれみ”などの道徳的意味は、孔子没後一世紀後に現れた孟子による、「仁義」の語義であり、孔子や高弟の口から出た「仁」の語義ではない。字形や音から推定できる春秋時代の語義は、敷物に端座した”よき人”であり、”貴族”を意味する。詳細は論語における「仁」を参照。

則(ソク)

(甲骨文)

論語の本章では、”~については”。初出は甲骨文。字形は「鼎」”三本脚の青銅器”と「人」の組み合わせで、大きな青銅器の銘文に人が恐れ入るさま。原義は”法律”。論語の時代=金文の時代までに、”法”・”則る”・”刻む”の意と、「すなわち」と読む接続詞の用法が見える。詳細は論語語釈「則」を参照。

吾(ゴ)

(甲骨文)

論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。

春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。

豈(キ)→幾(キ)

(秦系戦国文字)

論語の本章では”どうして…だろうか”。反語の意。初出は戦国最末期の「睡虎地秦簡」。字形はおそらく「豆」”たかつき”+”蓋”+”手”。原義は不明。「漢語多功能字庫」によると「鼓」の初文「壴」”太鼓”と同形というが、上古音がまるで違う。『説文解字』は「凱歌」の「凱」の初文と言うが、「豈」は初出から”どうして…であろう”の意で用いられており、後漢儒の空耳アワーに過ぎない。近音同訓に「幾」があるが、春秋末期までに”どうして…だろうか”の用例が確認できない。論語時代の置換候補は存在しない。詳細は論語語釈「豈」を参照。

(金文)

定州竹簡論語では「幾」と記す。”どうして…であろう”の語義は春秋時代では確認できない。初出は西周中期の金文。字形は「𢆶」”いと”+「戍」”人がほこを手に取るさま”で、「𢆶」は”ここ”の意があり、全体で”その場を離れず守る事”。春秋までの金文では人名に用いた。詳細は論語語釈「幾」を参照。

敢(カン)

(甲骨文)

論語の本章では『大漢和辞典』の第一義と同じく”あえて・すすんで”。初出は甲骨文。字形はさかさの「人」+「丨」”筮竹”+「𠙵」”くち”+「廾」”両手”で、両手で筮竹をあやつり呪文を唱え、特定の人物を呪うさま。原義は”強い意志”。金文では原義に用いた。漢代の金文では”…できる”を意味した。詳細は論語語釈「敢」を参照。

抑(ヨク)→印(イン)

(甲骨文)

論語の本章では”そもそも”。この語義は春秋時代では確認できない。『大漢和辞典』の第一義は”おさえる”。初出は甲骨文。ただし字形は「卬」(ゴウ)。現行字体の初出は説文解字。甲骨文・金文の字形は「𠂎」(音不明)”手”+「卩」”土下座する人”で、手で人を押さえつけるさまを示す。”そもそも”などの語義は派生義。詳細は論語語釈「抑」を参照。

「印」(甲骨文)

定州竹簡論語は「印」としるす。初出は甲骨文。字形は「又」”手”+「㔾」”跪いた人”で、人を押さえつけるさま。甲骨文で「陰印」とあるのは”曇って天が塞がる”の意。春秋末期までに、”塞ぐ”、”あおぐ”、”迎え(撃つ)”の意に用いた。詳細は論語語釈「印」を参照。

「印」も「抑」の原字の「卬」も”上から押さえつけること”であり、異体字と見てよい。上掲『定州竹簡論語』が言うような、誤字ではない。

爲(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”学ぶ”。この語義は春秋時代では確認できない。”する”→”学ぶ”と、論語の時代に存在する意味の派生義と強弁できなくはないが、無理がある。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”…になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。

之(シ)

(甲骨文)

論語の本章では”これ”。この語義は春秋時代では確認できない。定州竹簡論語では欠いている。直前の動詞を強調する働きをし、意味内容を持っていない。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。

不(フウ)

(甲骨文)

漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。

厭(エン/オウ)

(金文)

論語の本章では(もう十分だから)”飽きる”。初出は西周早期の金文。漢音「エン」で”あきる”、「オウ」で”押さえる”の意を示す。字形は「𠙵」”くち→あたま”+「月」”からだ”+「犬」で、脂の強い犬肉に人が飽き足りるさま。原義は”あきる”。金文では”満ち足りる”の意に用いた。異体字の「猒」を含めて、”厭う”の意は確認できないが、”満ち足りる”の派生義としては妥当と判断する。詳細は論語語釈「厭」を参照。

誨(カイ)

(金文)

論語の本章では”教える”。初出は甲骨文とされるが、「每」(毎)の字形であり、「每」に”おしえる”の語義は甲骨文で確認できない。現行字体の初出は西周中期の金文。字形は「言」+「每」で、「每」は髪飾りを付けた女の姿。ただし漢字の部品としては”暗い”を意味し、「某」と同義だった。春秋末期までの金文では人名のほか、”たくらむ”・”教える”の語義がある。詳細は論語語釈「誨」を参照。

人(ジン)

(甲骨文)

論語の本章では”他人”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。

倦(ケン)・惓(ケン)

論語の本章では(くたびれて)”飽きる”。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「人」+「卷」。「卷」の原義ははっきりせず、おそらく音符。原義は”あきる”。同音に「権」・「卷」(巻)など多数。戦国の竹簡に”あきる”の用例があり、また「劵」を「倦」と釈文する例がある。詳細は論語語釈「倦」を参照。

中国伝承の唐石経・宮内庁蔵南宋本『論語注疏』は「倦」と記し、日本伝承の清家本、正平本、文明本を底本とする懐徳堂本、根本本を底本とする鵜飼文庫本も同じく「倦」と記す。論語は隋唐交代期に日中で伝承が分岐し、文字に異同があるが、この字は両者一致している。

原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)

武内本が原文を「惓」とし、「唐石経惓倦に作る」と記すのは不審で、凡例には「本書の原文は明經博士淸原家の定本にもとづき、これを唐の開成石經に對照して、異同を註記した」とあるのだが、博士が参照した清家本と、京大がネット公開している清家本が別物なのだろうか。

「惓」の初出は戦国の竹簡。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。画像はネット公開されていない。初出の字形は上下に「𠔉」+「心」。『大漢和辞典』は「𠔉」を「𢍏」の隷書とし、「めしをまろめる」と訓読しているが、隷書は秦漢帝国通用の字で、語源を探るには向いていない。「𠈖」(倦)の異体字と解するべきだろう。戦国の竹簡で、”つかれる”・”あきる”の意に用いた。詳細は論語語釈「惓」を参照。

可(カ)

「可」(甲骨文)

論語の本章では”…できる”。「可」の初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”…できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”~のがよい”・当然”~すべきだ”・認定”~に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。

謂(イ)

(金文)

論語の本章では”…だと言う”。本来、ただ”いう”のではなく、”~だと評価する”・”~だと認定する”。現行書体の初出は春秋後期の石鼓文。部品で同義の「胃」の初出は春秋早期の金文。金文では氏族名に、また音を借りて”言う”を意味した。戦国の竹簡になると、あきらかに”~は~であると言う”の用例が見られる。詳細は論語語釈「謂」を参照。

云爾(ウンジ/しかじか)

論語の本章では”聖や仁と評価できるような事柄あれこれ”。論語述而篇18にも登場。「のみ」「しかいう」と読み下す例もある。「上の文をまとめて、文を結ぶことば」と『学研漢和大字典』に言う。武内本は「助辞」と言って訳を示さないが、ちゃんと意味はあって”うんぬん”・”などなど”と訳す。

「助辞だ」「置き字だ」といって無いものとして扱うのは、大学受験の漢文までは許されるが、古典解読にあたってそういう手抜き工事は通用しない。簡潔を事とする漢文に、意味内容の無い無駄な字など一字も無いと心得ない限り、万年過ぎても漢文は読めるようにならない。

「云爾」は漢代になって出来た新しい言葉で、『孟子』『小載礼記』には見えるが戦国の竹簡に一切見られず、もちろんそれ以前の甲金文にも見えない。儒家以外の諸子百家も一切用いていない。初出は事実上、前漢武帝期・董仲舒の『春秋繁露』で、論語に見える「云爾」もこの男がねじ込んだと考えると説明が付く事柄が多い。

(甲骨文)

「云」の初出は甲骨文。字形は「一」+”うずまき”で、かなとこ雲(積乱雲)の象形。甲骨文では原義の”雲”に用いた。金文では語義のない助辞としての用例がある。”いう”の語義はいつ現れたか分からないが、分化した「雲」の字形が現れるのが楚系戦国文字からであることから、戦国時代とみるのが妥当だが、殷末の金文に”言う”と解せなくもない用例がある。詳細は論語語釈「云」を参照。

(甲骨文)

「爾」の初出は甲骨文。字形は剣山状の封泥の型の象形で、原義は”判(を押す)”。のち音を借りて二人称を表すようになって以降は、「土」「玉」を付して派生字の「壐」「璽」が現れた。甲骨文では人名・国名に用い、金文では二人称を意味した。詳細は論語語釈「爾」を参照。

已(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”…し終える”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。

矣(イ)

(金文)

論語の本章では、「ぬ」と読んで”…てしまう”。完了の意。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。

公西華(コウセイカ)

BC509?ー?。孔子の弟子。姓は公西、名は赤、字は子華。見た目が立派で外交官に向いていると孔子に評された。詳細は論語の人物:公西赤子華を参照。

「公」(甲骨文)

「公」の初出は甲骨文。字形は〔八〕”ひげ”+「口」で、口髭を生やした先祖の男性。甲骨文では”先祖の君主”の意に、金文では原義、貴族への敬称、古人への敬称、父や夫への敬称に用いられ、戦国の竹簡では男性への敬称、諸侯への呼称に用いられた。詳細は論語語釈「公」を参照。

(甲骨文)

「西」の初出は甲骨文。字形は西日が差す日暮れになって鳥が帰る巣の象形と言われる。呉音では「サイ」。春秋末期までに、”にし”の意に用いた。詳細は論語語釈「西」を参照。

「華」(金文)

「華」の初出は西周早期の金文。字形は満開に咲いた花を横から描いた象形で、原義は”花”。金文では地名・国名・氏族名・人名に用いた。詳細は論語語釈「華」を参照。

正(セイ)→誠(セイ)

(甲骨文)

論語の本章では”実際に”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「囗」”城塞都市”+そこへ向かう「足」で、原義は”遠征”。論語の時代までに、地名・祭礼名、”征伐”・”年始”のほか、”正す”、”長官”、”審査”の意に用い、また「政」の字が派生した。詳細は論語語釈「正」を参照。

『定州竹簡論語』論語為政篇1の注釈は「正は政を代用できる。古くは政を正と書いた例が多い」と言う。その理由は漢帝国が、秦帝国の正統な後継者であることを主張するため、始皇帝のいみ名「政」を避けたから。結果『史記』では項羽を中華皇帝の一人に数え、本紀に伝記を記した。

そして乱暴者として描いた。対して漢を創業した劉邦は、秦の下級官吏でありながら反乱を起こし、その際「法三章」=”秦の法を緩める”と公約しながら、天下を取るとごっそり秦の法を復活させた。その二重の後ろめたさを誤魔化すため、項羽を暴君の皇帝にしたのである。

「誠」(秦系戦国文字)

定州竹簡論語は「誠」と記す。初出は秦系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「言」+「成」。発言が成り立つこと、つまり”事実である”。同音は「成」、「城」、「盛」。戦国の竹簡で「城」は「誠」と釈文される例があり、”事実である”と解せる。また「誠」と記して”事実である”の意に用いた。詳細は論語語釈「誠」を参照。

唯(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”はい”。その通り、との返答。初出は甲骨文。「ユイ」は呉音。字形は「𠙵」”口”+「隹」”とり”だが、早くから「隹」は”とり”の意では用いられず、発言者の感情を表す語気詞”はい”を意味する肯定の言葉に用いられ、「唯」が独立する結果になった。古い字体である「隹」を含めると、春秋末期までに、”そもそも”・”丁度その時”・”ひたすら”・”ただ~だけ”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「唯」を参照。

武内本に「正は誠なり、唯は為と同じ」とある。21世紀の今、もはや参考になる注釈ではない。

弟子(テイシ)

論語の本章では”(孔子の)弟子である我ら”。「デシ」は慣用音。「弟」が”若い”を、「子」が”学ぶ者”を意味する。現代日本での学生生徒児童は敬称ではないが、論語の時代、学問に関わる者は尊敬の対象であり、軽い敬意を世間から受けた。

孔子が”孔先生”の意であり、弟子の子貢は”お弟子の貢さん”の意。孔子が弟子に呼びかける「君子」は”諸君”と訳して良いが、もとは「諸君子」の略であり、「君子」とは論語の時代、すなわち貴族を意味する。また孔子やその他の者が孔子の弟子連を「二三子」と呼ぶ場合があるが、これも「二三人の君子」の意で、軽い敬意がこもっている。

また後世の「諸子」は、これも「諸君子」の略であり、目下の若者に使う言葉ではあるが、軽い敬意がこもっている。

「弟」(甲骨文)

「弟」の初出は甲骨文。「ダイ」は呉音。字形はカマ状のほこ=「戈」のかねを木の柄にひもで結びつけるさまで、靴紐を編むのには順序があるように、「戈」を柄に取り付けるには紐を順序よく巻いていくので、順番→兄弟の意になった。甲骨文・金文では兄弟の”おとうと”の意に用いた。詳細は論語語釈「弟」を参照。

能(ドウ)

(甲骨文)

論語の本章では”~できる”。初出は甲骨文。「ノウ」は呉音。原義は鳥や羊を煮込んだ栄養満点のシチューを囲んだ親睦会で、金文の段階で”親睦”を意味し、また”可能”を意味した。詳細は論語語釈「能」を参照。

「能~」は「よく~す」と訓読するのが漢文業界の座敷わらしだが、”上手に~できる”の意と誤解するので賛成しない。読めない漢文を読めるとウソをついてきた、大昔に死んだおじゃる公家の出任せに付き合うのはもうやめよう。

學(カク)

(甲骨文)

論語の本章では”真似る”。「ガク」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。初出は甲骨文。新字体は「学」。原義は”学ぶ”。座学と実技を問わない。上部は「爻」”算木”を両手で操る姿。「爻」は計算にも占いにも用いられる。甲骨文は下部の「子」を欠き、金文より加わる。詳細は論語語釈「学」を参照。

也(ヤ)

(金文)

論語の本章では、「なり」と読んで断定の意。この語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。

論語:付記

検証

論語の本章、「若聖與仁,則吾豈敢」は後漢初期の『漢書』古今人表に「孔子曰」として再録。「則吾豈敢」だけなら戦国時代の『列子』黄帝7に用例があるが、引用とは言えない。「誨人不倦」は後漢末期・応劭『風俗通義』司徒梁国盛允2に見えるが、引用と言えるかどうか。これ以外は春秋戦国時代を含めた先秦両漢に引用や再録が無い。

「云爾」は論語述而篇18から取って付けた部品。「已矣」は論語雍也篇7などにも見られる、もったいを付けた馬鹿げた言い廻し。痴呆化が進んだ大隈重信の演説の定番、「あるんであるんである」と同じ。「正唯」は曽子神格化のために偽作された論語里仁篇15からの部品輸入。

本章は里仁篇での曽子の代わりに公西赤・子華を出したわけだが、公西華派の存在は、戦国時代末期に荀子が儒家他派閥の悪口をまとめて書いたのにも載っていないから、そんなものは無かっただろう。

論語の本章は、戦時中に壊れた車や飛行機をかき集めて、ニコイチ・サンコイチで動けるものをでっち上げるようにして作ったふざけた章で、論語の本章で孔子が言わされていることも、実質的に論語述而篇2の焼き直し。定州竹簡論語にはあるが、文字史上は論語の時代に遡れず、こうも引用が無いところを見ると、前漢儒、それも「云爾」と言い出した董仲舒による偽作と断じてよい。

解説

論語の本章を史実の孔子の発言とするなら、儒者同様、思考停止して孔子を拝むはめになる。

論語の本章はざっと読むと、老人の愚痴と弟子のおべんちゃらで、読んでも面白くない。他に載せるに適切な言葉はなかったのだろうか、と思うが、論語の教説の中心である、聖や仁とは何かを知るのに重大な言葉。孔子すら「私は聖人でも仁者もでない」と言わされている!

タネは簡単で、後世の帝国の儒者が弟子や社会から、「あなたは聖人でも仁者でもない」と言われたとき、「孔子先生ですら自分はそうでないと謙遜なさった」と言って、変わらず金をせびり続けるための仕掛け。孔子がどうあれ儒者が仁者でないことには変わりが無いのだが。

しかし中華文明的修辞は、論理的整合性などどうでもよく、虚喝で相手を参らせる。この手口は古代から現在まで変わらない。孔子と同時代のインド人の書き物が、論理にうるさい割にはカミサマを持ち出して誤魔化すなど、物理的現実はどうでもいいのと似ている。

論語の本章、新古の注は次の通り。

古注『論語集解義疏』

子曰若聖與仁則吾豈敢註孔安國曰孔子謙不敢自名仁聖也抑為之不厭誨人不倦則可謂云爾己矣公西華曰正唯弟子不能學也註馬融曰正如所言弟子猶不能學也況仁聖乎

本文「子曰若聖與仁則吾豈敢」。

注釈。孔安国「孔子は謙遜してわざわざ自分から仁者や聖人だとは言わなかったのである。」

本文。「抑為之不厭誨人不倦則可謂云爾己矣公西華曰正唯弟子不能學也」。

注釈。馬融「孔子が言ったまさにその事が、弟子には真似の出来ないようなことだった。仁や聖の実践はなおさらだなあ。」

新注『論語集注』

子曰:「若聖與仁,則吾豈敢?抑為之不厭,誨人不倦,則可謂云爾已矣。」公西華曰:「正唯弟子不能學也。」此亦夫子之謙辭也。聖者,大而化之。仁,則心德之全而人道之備也。為之,謂為仁聖之道。誨人,亦謂以此教人也。然不厭不倦,非己有之則不能,所以弟子不能學也。晁氏曰:「當時有稱夫子聖且仁者,以故夫子辭之。苟辭之而已焉,則無以進天下之材,率天下之善,將使聖與仁為虛器,而人終莫能至矣。故夫子雖不居仁聖,而必以為之不厭、誨人不倦自處也。」可謂云爾已矣者,無他之辭也。公西華仰而歎之,其亦深知夫子之意矣。

本文。「子曰:若聖與仁,則吾豈敢?抑為之不厭,誨人不倦,則可謂云爾已矣。公西華曰:正唯弟子不能學也。」

これもまた、先生の謙遜の言葉である。聖人とは、偉大で世の中をおりこうさんにする者である。仁者とは、とりもなおさず、道徳が完璧で人の道を心得きった者である。為之とは、仁者や聖人がすべきことをするという事である。誨人とは、これもまた、仁者や聖人の道で人を教えることである。しかも飽きずうんざりせずと言うのだから、自分で聖者や仁者のなんたるかを心得ていないと、出来ない事である。だから弟子にはまねることが出来なかったのだ。

晁説之「当時、先生を聖人で仁者だと褒めそやす者がいたので先生は自分で否定した。否定しただけだったら、天下の人材を教育したことにはならない。だが天下の善人を集めて、聖人や仁者の素材として教育したのだが、学びきることが出来た者は出なかった。だから先生が仁者や聖人でないと言っても、その実践に飽きもせずうんざりもせず、人を教えることを使命としたのである。」

可謂云爾已矣者という言い廻しは、それ以外に無い、という意味である。公西華はその言葉を仰いで、そうやって再び先生の考えを深く知った。

→

→

新注でわざわざ「可謂云爾已矣者」に注釈を付けたのは、朱子から見ても回りくどくて「厭」”うんざりする”言い廻しだったことを物語る。何のことはない、戦艦扶桑の改装後の艦橋のように、漢儒がゴテゴテと余計な物をくっつけただけだ。

余話

中華文明的権力との付き合い方

論語の本章、「則吾豈敢」を使った『列子』黄帝篇は次の通り。

周宣王之牧正,有役人梁鴦者,能養野禽獸,委食於園庭之內,雖虎狼鵰鶚之類,无不柔者。雄雌在前,孳尾成群,異類雜居,不相搏噬也。王慮其術終於其身,令毛丘園傳之。梁鴦曰:「鴦,賤役也,何術以告爾?懼王之謂隱於爾也,旦一言我養虎之法。凡順之則喜,逆之則怒,此有血氣者之性也。然喜怒豈妄發哉?皆逆之所犯也。夫食虎者,不敢以生物與之,為其殺之之怒也;不敢以全物與之,為其碎之之怒也。時其饑飽,達其怒心。虎之與人異類,而媚養己者,順也;故其殺之,逆也。然則吾豈敢逆之使怒哉?亦不順之使喜也。夫喜之復也必怒,怒之復也常喜,皆不中也。今吾心无逆順者也,則鳥獸之視吾,猶其儕也。故游吾園者,不思高林曠澤;寢吾庭者,不願深山幽谷,理使然也。」

周の宣王の牧場管理官に、梁鴦という男がいた。野原の鳥や獣を飼い慣らすことが出来たのだが、そのやり方は国有牧場にそれらを招き入れ、自由に飲み食いさせた。するとトラやオオカミ、フクロウやミミズクのような猛獣猛禽でも、皆大人しくなってよく懐いた。つがいが一組居れば、子をどんどん産んで群れになったが、異類の獣や鳥がそばにいても、互いに打ったり食い付いたりしなかった。

「素晴らしい技だ」と宣王は腰を抜かし、「梁鴦だけが知っているのではもったいない」と言って、毛丘園という弟子を付けた。すると梁鴦が毛丘園に言った。

「私はいやしい下っ端だ。君に伝えられるような技術など無い。ただし一つだけ、トラを養う法なら知っている。トラの言う通りにすればトラは喜び、逆らえば怒る。これは血の気が多い獣のさがというものだ。だから猛獣は理由なく喜んだり怒ったりしない。理由があるんだから、猛獣に逆らうのは間違いだ。

トラに生き餌をやらないで、精肉して与えてもトラは怒る。骨や筋を含めてエサの全部を与えず、切り分けてから与えるとやはり怒る。飢えても飽きてもトラは怒る。トラが人と違うのは、媚びながらエサをくれる者にだけ従うという事だ。だから生き餌をやらないと、トラに逆らうことになる。知れきったことだ、それなのにどうして私がわざわざ怒らせるようなことをするものか。

言うことを聞かないトラは喜ばせるしか無い。だがいちど喜んでも機嫌を損ねたら怒る。怒っても気分次第で長期間大人しくなることがある。そんなトラの勝手な気まぐれを真に受けて、だからこのトラはこういう性格だ、と決めてかかってはいけない。

私が鳥や獣に逆らわないから、鳥や獣は私を仲間だと見なす。だから私の管理するこの牧場に居付いて、狭苦しいに決まっているのに、もと居た深い林や広い谷間に帰ろうとしない。みろ、ああやって寝そべっているものが、深い山や谷に帰りたがらないのは、私が逆らわなかった当たり前の結果なのだ。」(『列子』黄帝7)

これは中華文明(論語学而篇4余話)を知る格好の資料と言える。

文中の「虎」など猛獣猛禽は、つまりは君主や雇用主を意味している。全ての人間にとって必須の技能は、身過ぎ世過ぎのため付き合わざるを得ない、下らない目上のあしらい方で、中国人はかように戦国時代からその法を心得ていた。中国を拝むのも嫌うのも得策でない。

ただし。『列子』は道家に分類されるが、儒者がデタラメやハッタリばかり言うからと言って、道家がまともとはぜんぜん言えない。詩文はともかく、散文のでっち上げを作る技は道家の方が長けており、道家の書き物を真に受けると、しばしば人生でしくじりをやらかす。

儒家も道家も同様に、「聖人」を拝む宗教ゆえに、読者の脳がいかれるからだ。

マルクス主義者は神を否定するが、その代わりにマルクスを拝んでいる。人を拝むのも神を拝むのも、同じ思考停止で知性の敗北に他ならない。儒家を否定するのは簡単だが、道家もまた同じ中国人で、うそデタラメを言いふらして社会からカネを取ってきたには変わりない。

中華文明に生きる者は、なべて中国人で、行動様式はみな同じ。中国人とは古今東西中国語で生活する人全てだ。文化文明同士の判別は言語による。○○語で生活する人=○○人だと訳者は思っている。微分を言い立てる業者に素人は、金にもならないのに付き合わなくていい。

要するに、話が通じない奴は外人と断じてよい。

念のため申し添えるが、「○○語生活者→○○人」とは思っても、「○○語生活者→○○国家に統合すべき人」とはぜんぜん思わない。「AならばB」や逆裏対偶やごみは分別すべきだ。国家を拝むのも宗教だ。中華街に代々住もうと帰化しようと、中国人は中国人である。

映画「ラストエンペラー」の冒頭で、収容所長がもと満州国の要人を前にして演説するシーンがある。「なぜ国を売った!」そういう台詞は成功者だから言えることで、偶然→成功であり、成功者→成功法を知っている、ではぜんぜんない。中華文明的には無論国は売ってよい。

親子兄弟だろうと売り飛ばして生き残るのが中華文明の知恵だからだ。

ところで、○○人と当人が思っている人を○○人に加えるのは良い。思わない人を加えるのは絶対にいけない。人の感情は、当人でもどうにも出来ない。思えないことを思えと言う者は、たぶん頭が幼稚に違いない。よほど世間に甘やかされないと、そういう発想は出てこない。

こんにち、たしかに中国は横暴の限りを尽くしているが、中国が嫌いだからといって台湾を持ち上げるのには賛同できない。台湾人も首までどっぷり中華文明に漬かっているからには、何を言おうとしようと、親子兄弟を含めた他人を売り飛ばして食うことを企てているからだ。

売り飛ばしに来る者は、察知し追っ払うか売り飛ばし返すしか対抗策がない。中国も台湾も前世紀以来、ずっと日本人向け日本語国際放送を維持している。訳者は中学に上がる頃から聞き始めたが、そうすればネットや一般的マスメディアとは違う中国人や台湾人の意図が知れる。

諸国が放送を廃止する中、中台朝韓が維持しているのは、日本人を欺せば儲かるからだ。

北朝鮮では電力不足で人民が困っているというのに、中台をはるかに凌駕する時間帯と周波数帯で、大電力を使って日本語放送を流し続けている。日本人を欺せば商売になるのを証している。訳者の小学生時代、教師は真顔で「北朝鮮は地上の楽園」と児童にすり込んでいた。

台湾も政権が変わるたび、中国に媚びを売ったり日本にお追従を言ったりしているのだが、放送では即時的かつ生々しく、その都度の要求を巧みに織り交ぜる。虎を怒らせない要領で、日本の首相が就任直後例外なく、嬉しそうにアメリカ大統領を拝みに行くのと理屈は同じだ。

虎を忌み嫌うのはもっともだが、付き合わざるを得ない虎を怒らせてはならない。

参考記事

- 論語為政篇3余話「一辺倒」

- 論語公冶長篇15余話「マルクス主義とは何か」

コメント