論語:原文・書き下し

原文(唐開成石経)

子疾病子路請禱子曰有諸子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇子曰丘之禱久矣

校訂

諸本

- 武内本:鄭本病の字なし。釋文云今本病の字ある非。

※鄭本病の字なし:『経典釈文』がそう伝えるので、「釋文云鄭本病の字なきよし」とするのが妥当。

東洋文庫蔵清家本

子疾病子路請禱/子曰有諸/子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇/子曰丘之禱之乆矣

後漢熹平石経

(なし)

定州竹簡論語

……疾a,子路請禱。子曰:「有諸?」子路對曰:「有之;誄曰:『禱185……上下神禔b。』」子曰:「丘之禱186……

- 阮本・皇本「疾」下有「病」字、鄭注本・『釋文』無「病」字与此同。

- 禔、今本作「祇」。

標点文

子疾、子路請禱。子曰、「有諸。」子路對曰、「有之。誄曰、『禱爾于上下神禔。』子曰、「丘之禱之久矣。」

復元白文(論語時代での表記)

※請→靑・誄→耒・禔(祇)→示・久→舊。論語の本章は「諸」「之」の用法に疑問がある。

書き下し

子疾む。子路禱るを請ふ。子曰く、諸有りや。子路對へて曰く、之れ有り、誄に曰く、爾を上下の神祇于禱ると。子曰く、丘之之禱るや久しかり矣。

論語:現代日本語訳

逐語訳

先生が病気になった。子路が祈ろうと願った。先生が言った。「何かいろいろあるのか。」子路が答えて言った。「ここにあります。そなたを天地の天神、祖先神に祈る、と。」先生が言った。「丘のまじめな祈りは長くなった。」

意訳

先生が病気になった。

子路「お祓いしましょう。」

孔子「なんぞ霊験あらたかな祝詞でも、いろいろあるのか。」

子路「ここにその一つがあります。えーと、病魔退散~かしこみ~祈りまほ~す~。」

孔子「欺された事が無いのかお前。その程度の祈りなら、私もさんざんやったよ。そしてついにこのざまだ。」

従来訳

先師のご病気が重かった。子路が病気平癒のお祷りをしたいとお願いした。すると先師がいわれた。――

「そういうことをしてもいいものかね。」

子路がこたえた。――

「よろしいと思います。誄に、汝の幸いを天地の神々に祷る、という言葉がございますから。」

すると、先師がいわれた。――

「そういう祷りなら、私はもう久しい間祷っているのだ。」下村湖人『現代訳論語』

現代中国での解釈例

孔子生重病,子路祈禱。孔子說:「有這回事嗎?」子路答:「有。我祈禱天神地神保佑您平安。」孔子說:「我早就祈禱了。」

孔子が重病になった。子路が祈禱した。孔子が言った。「何かわけがあるのか?」子路が答えた。「有ります。私は天の神、地の神に、あなたの無事を祈りました。」孔子が言った。「私はとっくに祈っているよ。」

論語:語釈

子(シ)

「子」(甲骨文)

論語の本章では”(孔子)先生”。初出は甲骨文。論語ではほとんどの章で孔子を指す。まれに、孔子と同格の貴族を指す場合もある。また当時の貴族や知識人への敬称でもあり、孔子の弟子に「子○」との例が多数ある。なお逆順の「○子」という敬称は、上級貴族や孔子のような学派の開祖級に付けられる敬称。「南子」もその一例だが、”女子”を意味する言葉ではない。字形は赤ん坊の象形で、もとは殷王室の王子を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。

疾(シツ)

(甲骨文)

論語の本章では”急性の病気にかかる”。疫病のたぐい。漢文では、”にくむ”の意味で用いられることも多い。初出は甲骨文。字形は「大」”人の正面形”+向かってくる「矢」で、原義は”急性の疾病”。現行の字体になるのは戦国時代から。別に「疒」の字が甲骨文からあり、”疾病”を意味していたが、音が近かったので混同されたという。甲骨文では”疾病”を意味し、金文では加えて人名と”急いで”の意に用いた。詳細は論語語釈「疾」を参照。

ペニシリンが無い時代、伝染病は恐ろしいもので、ささいなことから人は死に至った。また薬湯を用いて治療する、いわゆる漢方はまだ成立しておらず、鍼灸が医療の中心だった。

虚実、陰陽、表裏といった概念を用いて病気を系統立って分析し、適切な薬湯を与えられるようになったのは、論語時代より700年も過ぎた、三国時代の『傷寒論』からになる。

論語にも薬を用いる記述はあるが、「のどの痛みには南天の実」といった、まだ粗放な医学に過ぎなかったと思われ、漢方ほど有効に効いたとは思えない。それより鍼灸の方が効いただろう。孔子は季氏から贈られた薬の服用を断っている(論語郷党篇12)。

病(ヘイ)

(楚系戦国文字)

論語の本章では”病気で寝込む”。重態になること。「ビョウ」は呉音。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は部品の「疒」で、甲骨文から”やまい”の意で存在する。「病」の字形は「疒」”屋内の病床”+「丙」”倒れ伏した人”。病人が寝ているさま。戦国の竹簡で、”気に病む”・”病む”・”疾病”を意味した。詳細は論語語釈「病」を参照。

この字は現伝論語にはあるが、定州竹簡論語の本章では欠いている。ただし焼き直しの論語子罕篇12にはある。あるものとして訓読すれば、「子疾みて病し」となる。「やみていたづけり」と訓読してもよい。

子路(シロ)

記録に残る中での孔子の一番弟子。あざ名で呼んでおり敬称。詳細は論語人物図鑑「仲由子路」を参照。

「路」(金文)

「路」の初出は西周中期の金文。字形は「足」+「各」”夊と𠙵”=人のやって来るさま。全体で人が行き来するみち。原義は”みち”。「各」は音符と意符を兼ねている。金文では「露」”さらす”を意味した。詳細は論語語釈「路」を参照。

請(セイ)

(戦国金文)

論語の本章では”もとめる”。初出は戦国末期の金文で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は部品の「靑」(青)。字形は「言」+「靑」で、「靑」はさらに「生」+「丹」(古代では青色を意味した)に分解できる。「靑」は草木の生長する様で、また青色を意味した。「請」では音符としての役割のみを持つ。詳細は論語語釈「請」を参照。

禱(トウ)

(金文)

論語の本章では、『大漢和辞典』の第一義と同じく”いのる”。新字体は「祷」。初出はおそらく西周早期以前。現行字体の初出は楚系戦国文字。字形は「申」”稲妻=神”+「𠙵」”くち”で、神に祈るさま。原義は”いのる”。部品の「壽」に”祈る”の意があり、また甲骨文の「𠦪」は「禱」と釈文されている。詳細は論語語釈「祷」を参照。

曰(エツ)

(甲骨文)

論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。

有(ユウ)

(甲骨文)

論語の本章では”存在する”。初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。原義は両腕で抱え持つこと。詳細は論語語釈「有」を参照。

諸(ショ)

(秦系戦国文字)

論語の本章では”いろいろなもの”。論語の時代では、まだ「者」と「諸」は分化していない。「者」の初出は西周末期の金文。現行字体の初出は秦系戦国文字。金文の字形は「者」だけで”さまざまな”の意がある。詳細は論語語釈「諸」を参照。

祈祷の効き目などハナから信じていなかった孔子は、「効き目のあるオマジナイなんぞあるのか?」とわざと複数形を使って疑わしく返事をしたわけ。漢語の指示詞は丁寧に訳し分ける必要がある。

もし仮に、おなじ「これ」と訓読される漢字でも、「之」を使ったなら、「有之」とは”効果てきめんなご祈祷でもあるのか」と期待をかけて訪ねたことになる。「之」はつま先で地面を突く形で(下掲)、”まさにこれ”と際立たせて指示する語だからだ。

「諸」は「之乎」の合字で”これを”と読む漢文業界の座敷わらしになっている。しかし合字と言い出したのは清儒で、最古の文献である論語には、安易に当てはめるべきではない。

對(タイ)

(甲骨文)

論語の本章では”回答する”。初出は甲骨文。新字体は「対」。「ツイ」は唐音。字形は「丵」”草むら”+「又」”手”で、草むらに手を入れて開墾するさま。原義は”開墾”。甲骨文では、祭礼の名と地名に用いられ、金文では加えて、音を借りた仮借として”対応する”・”応答する”の語義が出来た。詳細は論語語釈「対」を参照。

之(シ)

(甲骨文)

論語の本章では、「有之」では”それ”。「丘之」では”…の”。「禱之」では直前の動詞の強調、”まさしく”。動詞の強調の語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。

上古の漢語では直近の事物を「此」といい、やや離れた事物を「其」といい、単一の事物ではなく状況や環境を「斯」という。また「諸」が”もろもろ”を意味するのは上掲の通り。

誄(ルイ)

「耒」(甲骨文)

論語の本章では”いのる”。「しのびごと」と訓読した場合、”死者の冥福を祈る”の意になるので論語の本章に関しては適切ではない。ただし後世の儒者はそろって、子路が死者に唱えるべき、縁起でもない追悼文を読み上げようとした、と言っている。初出は後漢の説文解字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は部品の「耒」。字形は「言」+「耒」。「耒」は原字で、「讄」(𧮢)”いのる”(初出は説文解字)と同音同訓。現行字体は論語の本章のほか、戦国時代末期の『荀子』にも見え、”祈祷文”と解せる。詳細は論語語釈「誄」を参照。

爾(ジ)

(甲骨文)

論語の本章では”お前”。初出は甲骨文。字形は剣山状の封泥の型の象形で、原義は”判(を押す)”。のち音を借りて二人称を表すようになって以降は、「土」「玉」を付して派生字の「壐」「璽」が現れた。甲骨文では人名・国名に用い、金文では二人称を意味した。詳細は論語語釈「爾」を参照。

于*(ウ)

(甲骨文)

論語の本章では”~に”。初出は甲骨文。字形の由来と原義は不明。甲骨文から春秋末期まで、”~に”の意に用いた。詳細は論語語釈「于」を参照。

上(ショウ)

(甲骨文)

論語の本章では”天界”。初出は甲骨文。「ジョウ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。原義は基線または手のひらの上に点を記した姿で、一種の記号。このような物理的方向で意味を表す漢字を、指事文字という。春秋時代までに、”うえ”の他”天上”・”(川の)ほとり”の意があった。詳細は論語語釈「上」を参照。

下(カ)

(甲骨文)

論語の本章では”地上”。初出は甲骨文。「ゲ」は呉音。字形は「一」”基準線”+「﹅」で、下に在ることを示す指事文字。原義は”した”。によると、甲骨文では原義で、春秋までの金文では地名に、戦国の金文では官職名に(卅五年鼎)用いた。詳細は論語語釈「下」を参照。

神(シン)

(金文)

論語の本章では、”天の神”。新字体は「神」。初出は西周早期の金文。新字体は「神」だが、台湾・大陸ではこちらが正字として扱われている。字形は「示」”位牌”・”祭壇”+「申」”稲妻”。「申」のみでも「神」を示した。

「申」の初出は甲骨文。「申」は甲骨文では”稲妻”・十干の一つとして用いられ、金文から”神”を意味し、しめすへんを伴うようになった。定州竹簡論語では「![]() 」と記すことがあり(論語八佾篇12)、字形は「申」+「鬼」で、「鬼」は頭部の目立つ霊魂のさま。異体字と見てよい。

」と記すことがあり(論語八佾篇12)、字形は「申」+「鬼」で、「鬼」は頭部の目立つ霊魂のさま。異体字と見てよい。

「神」は金文では”神”、”先祖”の意に用いた。詳細は論語語釈「神」を参照。

祇(キ)→禔(シ)

(戦国金文)

論語の本章では「うぢがみ」”開祖神”。初出は戦国早期の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は部品の「示」”神霊”または「氏」”氏神”。字形は「示」”祭壇”+「氏」”非血統的同族”。氏族の氏神をさす。戦国早期の金文では、「くにつかみ」”地方の神”の意に用いた。『大漢和辞典』での同音同訓に、部品の「示」があり、”神霊”を意味しうる。しかし”開祖神”・”地方神”だけでなく”天の神”も含む概念で、”氏神”に限定されない。詳細は論語語釈「祇」を参照。

「禔」(篆書)

定州竹簡論語では「禔」と記す。初出は後漢の『説文解字』。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「示」”祭壇”+音符「是」。原義は判然としない。”さいわい”と解される場合が多い。詳細は論語語釈「禔」を参照。

丘(キュウ)

(金文)

孔子の本名(いみ名)。いみ名は目上か自分だけが用いるのが原則で、論語の本章ではつまり自称。文字的には詳細は論語語釈「丘」を参照。

久(キュウ)

(秦系戦国文字)

論語の本章では”期間が長い”。初出は西周早期の金文。ただし漢字の部品として存在し、語義は不明。明確な初出は秦系戦国文字。字形の由来は不明。「国学大師」は、原義を灸を据える姿とする。同音に九、灸、疚(やまい・やましい)、玖(黒い宝石)。論語時代の置換候補は近音の「舊」(旧)。詳細は論語語釈「久」を参照。

矣(イ)

(金文)

論語の本章では、「ぬ」と読んで”…てしまった”。完了の意。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。

丘之禱久矣

論語の本章では、おそらく”どんなに祈っても何の効き目もない”という意を含む。もしこの部分だけでも孔子の肉声なら、いわゆる神霊精霊の類に対する、孔子の深い絶望が表れている。シングルマザーの巫女の子として生まれた孔子は、常人以上に祈りの経験があるからだ。

おかしな仕草や埒もない言葉に、一般大衆がどれだけ怯えるか、母のかたわらでまざまざと見てきただろうし、しかもそれらは幼児体験でもある。自分自身も底辺に生まれた理不尽を、何度も祈りで救いを求めたが、何の効果も無かったと思い知らされてきたはず。

論語:付記

検証

論語の本章は、春秋戦国時代の誰一人引用や再録していない。初出は事実上定州竹簡論語で、再出は後漢の王充『論衡』感虚52になる。王充は現中国政権の政策から、無闇にもてはやされた時期があったが、とうに消え果てていた古論語の、百年以上前の発掘や、斉論語・魯論語などの区別があったことを、見てきたようにベラベラと書いた男で、信用に値しない。

ただし文字史的には論語の時代に遡れるので、本章は史実の孔子と子路の対話として扱ってよい。

解説

孔子は病と共に大自然の摂理を敬ったことは、論語述而篇12(偽作)にあるが、摂理は天変地異や疫病で猛威を見せつけるが、神霊が何かをもたらしてくれると孔子は思っていなかった。

ただペニシリンもない論語時代、いわゆる漢方もなく、医療が主に針灸に頼るしかなかった時代、病んでしまえば頼みは神頼みしか無く、その意味で孔子はあえて神霊を怒らせるようなことはしなかっただろう。だから神霊を「敬して遠ざ」けた(論語雍也篇22)。

論語の本章、新古の注は次の通り。

古注『論語集解義疏』

疾病子路請禱註苞氏曰禱禱請於鬼神也子曰有諸註周生烈曰言有此禱請於鬼神之事乎子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇註孔安國曰子路失㫖也誄禱篇名也子曰丘之禱之久矣註孔安國曰孔子素行合於神明故曰丘禱之久矣

本文。「疾病子路請禱」。

注釈。包咸「禱とは亡霊や神霊に回復を祈ることである。」

本文。「子曰有諸」。

注釈。周生烈「これは亡霊や神霊にお供えをして祈り求めることだろうか。」

本文。「子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇」。

注釈。孔安国「子路は誄の意味を取り違えている。誄とは追悼文の篇名である。」

本文。「子曰丘之禱之久矣」。

注釈。孔安国「孔子は普段の行いが尊い神の意志に沿っていたので、私はずっと祈り続けている、と言った。」

実在の怪しい孔安国が、「子路はアホウなのでまだ生きている孔子に死者への追悼文を読み上げようとした」と書いている。

新注『論語集注』

子疾病,子路請禱。子曰:「有諸?」子路對曰:「有之。誄曰:『禱爾于上下神祇。』」子曰:「丘之禱久矣。」誄,力1軌反。禱,謂禱於鬼神。有諸,問有此理否。誄者,哀死而述其行之辭也。上下,謂天地。天曰神,地曰祇。禱者,悔過遷善,以祈神之佑也。無其理則不必禱,既曰有之,則聖人未嘗有過,無善可遷。其素行固已合於神明,故曰:「丘之禱久矣。」又士喪禮,疾病行禱五祀,蓋臣子迫切之至情,有不能自已者,初不請於病者而後禱也。故孔子之於子路,不直拒之,而但告以無所事禱之意。

本文。「子疾病,子路請禱。子曰:有諸?子路對曰:有之。誄曰:禱爾于上下神祇。子曰:丘之禱久矣」。

誄は、力-軌の反切で読む。禱は、亡霊神霊に祈ることである。有諸とは、そんなことをして意味があるのか、と言う問いである。誄は、死者を悼んで生前の善行を述べる文である。上下とは、天地をいう。天の神を神といい、地の神を祇という。禱は、過去を悔い改め善行に努め、それで神の助けを求めることである。そう言えるだけの行動をしていないと、祈ってはならなかった。子路は丁度よい祈祷文があると言ったが、聖人にそれまでの過ちがあるはずが無く、努力すべき善行はすでにやっている。普段の行いが神の意志に沿っていたので、だからもう長いこと祈っているよ、と言った。また氏族の葬礼、病気の際に行うべき五つの祭祀では、主君と家臣、師匠と弟子はまことにまじめに取り組んだ。自分で作法を知らない者は、病人の平癒を祈らないが、なくなってからは哀悼の文を読み上げた。だから孔子が子路の申し出を断ったのは、まだ死んでもいないのに哀悼文など読まれては縁起が悪いからで、そんな必要はないとだけ言ってつっぱねた。

朱子が、「生きてる孔子に哀悼文など縁起が悪い」と子路のアホウを言い立てているのは、1,600年以上も昔の孔子や子路に会ったことも無いのに、まるで見てきたかのように書いたデタラメで、孟子以降のひょろひょろ儒者らしい、子路の肉体頑健へのやっかみに過ぎない。

詳細は論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」を参照。

余話

周王朝の図々しさ

論語の本章、新古の注で儒者の放言にあるような、他人を洗脳して喰うためのへつらいや罵倒は、まぎれもない中華文明の精華で、親子兄弟だろうと他人を売り飛ばして喰わねば生き残れなかった、長くて広い中国史の結果生まれた。その淵源は約三千年昔の、殷周革命に始まる。

つまり漢文の本質的な虚偽(論語雍也篇9余話)は、周王朝と共に始まった。

「中国四千年」と言い出したのは、昭和後半の袋ラーメン屋で、古いと拝んでしまう日本人の弱みに付け込んだ宣伝だった。発掘資料から確認できる最古の中華王朝は殷で、夏王朝は春秋時代後半あたりになって作られたでっち上げである。論語為政篇23余話「叔尸鐘」参照。

ニセ夏王朝の「史実を証明した」現代中国の御用学者については、漢和辞典ソフトウェア比較#漢語多功能字庫を参照。漢字の発祥も殷王朝であることは言うまでもなく、その上限は上掲年表の通りBC1373で、400年ほど加算はあるものの、「中華文明三千年史」と言って良い。

殷王朝は確かに周囲の異族より科学技術力が高かったし、何より文字を持っていたが、その心理は北センチネル島の原住民とあまり変わらず、ウホウホと人間を血祭りにして嬉しがる蛮族だった。「殷」は他称で自称は「商」だが、「殷」とは”人の生き肝を取る野蛮人”の意。

「甲骨文合集」551.32

「殷」(金文)

- 癸丑卜貞小示有羌

「みずのとうしうらなう。とう、こまつりに、きょうあらんか。」

みずのとうしの日に占う。天意を問う、ちょっとばかりの祭に、羌族の奴隷を生け贄にしてよいか。

これが理由で殷は周囲の諸族に忌み嫌われ、西方の周によって滅ぼされたのだが、その寸前まで中国人は、中国=殷だと思っており、この政変は文字通り驚天動地の革命だった。何より言語が変わった。それまで被修飾語→修飾語の順だったのが、逆になった。

格変化を失い前置詞や助詞がほぼ無い中国語に於いて、単語の役割を決めるのは語順でしかない。論語解説「漢文が読めるようになる方法2022」を参照。だから殷周革命を驚天動地というのである。言い換えれば、周は天下周知の反乱軍であり、西方のやはり蛮族と思われていた。

だから殷周革命による奪権は、当の周にとっても後ろめたかった。

そこで周王朝は天下万民に向かって、この奪権が正当であるとうそデタラメを言いふらすしかなかった。その一つが、殷代まで漢語に無かった「天子」の自称で、天の子である周王は、天に代わって不義を討ったのだから、中華世界を統治するのは当たり前だと言い張った。

諸族も鼻白んで、殷の残党と組んで反乱に走る者が周の一族からさえ出た(三監の乱)。当時の周王はまだ幼く、摂政の周公旦が鎮圧に向かったのだが、それには三年ほどかかった。周が勝てたのは偶然の公算が高い。だから周はいっそう、有りもしない絵空事を説くことになった。

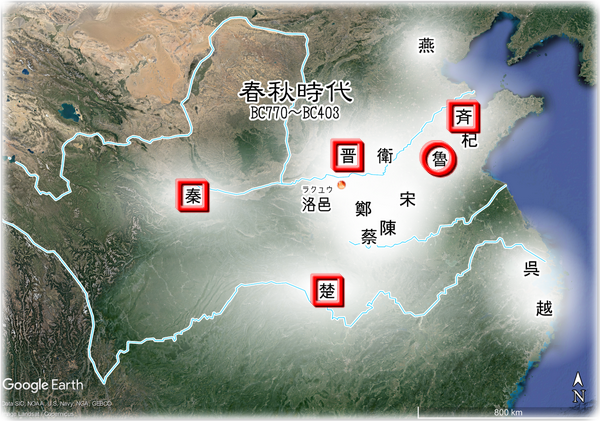

二度の敗北を喫した殷の遺民は、淮河流域のジメジメとした痩せた土地に追いやられ、周の諸侯である宋になった。これで周に刃向かう諸族が絶えたと思いきや、周が代表する黄河文明に対峙する、長江文明の盟主・楚もまた勃興しており、もちろん楚は周と対等のつもりでいた。

「普天の下、王土にあらざるはなく、率土の浜、王臣にあらざるはなし」と周は言った。世界全土は周王の領土で、全人類は周王の家臣だというのである。これを真に受けた斉の宰相・管仲は、身の程知らずにも諸侯連合軍を率いて楚に攻め入り、対峙した途端に真っ青になった。

楚王「なんだお前らは。何しにワシらの国に踏み込んだ?」

管仲「えーとですねぇ。むかし周の摂政だった康公が、我が斉の開祖・太公望姜尚に命じました。”五人の侯爵と九人の伯爵を任命した。そなたも領地に帰って、周王室を助けてくれ”と。それで東は海、西は黄河、南は穆陵(山東省の南)、北は無棣(河北省)を与えられました。」

楚王「だから何だ。」

管仲「だから周王室のための出兵でござる。貴国は周王室にカヤの葉を納める義務がありながらサボっています。それで周王室の祭祀が差し支えています。ちゃんと貢納なされよ。その上、いにしえの周の昭王陛下が、貴国に出兵されたまま還御なされていない。これはどういうことでござろう?」

楚王「カヤを納めろ? 知らんぞそんなの。まあこれも付き合いゆえ、今後は送ってやらんでもない。じゃが昭王とやらがいなくなった件は、ワシは知らん。どこぞの川岸で、土左衛門でも探すんだな。」(『史記』斉太公世家36)

中華世界は、こういう管仲のような出任せの口じゃみせんが、時運の赴きによりまかり通ってしまう世界でもある。「天子」自称の図々しさに比べれば、儒者の出任せは可愛いものだが、どちらもペケペケとかき鳴らされた高周波の音と観じれば、中国人に欺されにくくなる。

日本は引っ越せない以上、隣の中華文明(論語学而篇4余話)を知って対抗する以外にない。

コメント