論語:原文・書き下し

原文(唐開成石経)

魯人爲長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作子曰夫人不言言必有中

- 「舊」字:〔艹〕→〔十十〕。

校訂

東洋文庫蔵清家本

魯人爲長府閔子騫曰仍舊貫如之何〻必改作/子曰夫人不言〻必有中

- 「魯」字:〔丷田灬日〕。

- 「舊」字:〔艹〕→〔十十〕。

後漢熹平石経

…有…

定州竹簡論語

[魯人為長府。閔子騫曰:「舊]貫而可?可必改作a?」孔b子276……「夫人也c不言,言必有中也c。」277

- 舊貫而可可必改作、阮本作”仍舊貫如之何何必改作”、『釈文』云、”仍舊、魯讀仍為仁”、簡本”舊”前疑脱”仍”字。可為何之省。

- 孔、今本無。

- 也、今本無。

標点文

魯人爲長府。閔子騫曰、「舊貫而可。可必改作。」孔子曰、「夫人也不言、言必有中也。」

復元白文(論語時代での表記)

※閔・騫→(金文大篆)。論語の本章は「閔」「騫」の字が論語の時代に存在しないが、固有名詞のため同音近音のいかなる漢字も論語時代の置換候補になり得る。「必」「夫」の用法に疑問がある。

書き下し

魯人長き府を爲る。閔子騫曰く、舊き貫にし而可けん。必ず改め作る可けんや。孔子曰く、夫の人也言はざれども、言はば必ず中る有る也。

論語:現代日本語訳

逐語訳

魯の人が、大きな倉庫を造った。閔子騫が言った。「古い習慣のままに従えばいいだろう。必ず改めて作るのは妥当だろうか。」孔子が言った。「あの人はまさにものを言わないが、言えばかならず真実を突いていることがあるなあ。」

意訳

呉は攻めてくる斉も攻めてくるで、魯国は動員の早い歩兵隊を創設して備えることになり、その経費に充てるため新税制が発布され、大きな収税倉庫も建てた。

閔子騫「もとの税制のままにすればよかろうに。なぜ倉庫を新築してまで増税の必要がある?」

伝え聞いた孔子「なるほどな。あのお方は口が重いが、ひとたび語ればピタリと当たるね。」

従来訳

魯の当局が長府を改築しようとした。それについて、閔子騫がいった。――

「これまでの建物を修理したらいい。何も改築する必要はあるまい。」

先師はそれを伝えきいていわれた。――

「あの男はめったに物をいわないが、いえば必ず図星にあたる。」下村湖人『現代訳論語』

現代中国での解釈例

魯國重建國庫。閔子騫說:「仍用舊庫,不行嗎?何必改建?」孔子說:「此人很少說話,但一開口就說到點子上。」

魯国が国庫を建て増しした。閔子騫が言った。「今まで通り古い倉庫を使えばいいだろう? なぜどうしても造築しなければならないのか?」孔子が言った。「この人はめったにものを言わないが、一度口を開けば要点を言い当てる。」

論語:語釈

魯人(ロひと)

論語の本章では”魯国の為政者”。漢音は「ロジン」。漢文の訓読では、地名+「人」を「地名ひと」と重箱読みする座敷わらしになっている。『春秋左氏伝』の用例から見て、「○人」は「○」の領民全てではなく、一定の政治的発言権を持った都市住民。すなわち「士」以上の貴族。春秋時代、地主でない都市の商工民も、戦時に従軍すれば士分として参政権があった。詳細は春秋時代の身分制度を参照。

(甲骨文)

MAP via http://shibakyumei.web.fc2.com/

魯は孔子の生まれた春秋諸侯国の一国。周初の摂政・周公旦を開祖とし、周公旦の子・伯禽が初代国公。現在の中国山東省南部(山東半島の付け根)にあった。北の端には聖山である泰山があり、西の端には大野沢という湖があった。東は大国・斉、南には邾・滕といった小国があった。首邑は曲阜(現曲阜)。wikipediaを参照。また辞書的には論語語釈「魯」を参照。

(甲骨文)

「人」の初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。、

爲(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”作る”→”建てる”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”…になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。

長(チョウ)

(甲骨文)

論語の本章では”長い”→”大きな”。初出は甲骨文。字形は冠をかぶり、杖を突いた長老の姿で、原義は”長老”。甲骨文では地名・人名に、金文では”長い”の意に用いられた。詳細は論語語釈「長」を参照。

府*(フ)

(金文)

論語の本章では”くら”。ものを仕舞っておく倉庫の意。初出は春秋末期の金文。殷末の金文にも部品として釈文されている例はあるが、字形がかなり異なる。字形は「广」”屋根”+「付」”与える”。「付」は人の背に荷物を背負わせるさま。全体で配給品を仕舞っておくくらの意。同音に「跗」”足の甲”、「柎」”器の足・いかだ”、「俯」、「付」。春秋末期までの用例は1件で、官署、土地、人の名のいずれかと思われるがはっきりしない。戦国時代からは、明瞭に”くら”と解せる例が出る。詳細は論語語釈「府」を参照。

長府(おほきくら)

論語の本章では”巨大な収税倉庫”。

魯の哀公十一年(BC484)、孔子が放浪から帰国した前後の頃、魯の筆頭家老・季康子が新税法を施行しようとした。前年には斉国による侵攻があり、加えて当時台頭しつつあった呉国は、3年前に侵攻してきた。新税法はこれらの脅威に対抗するためと思われる。

呉国の侵攻では、魯は初めて足軽「卒」の部隊を単独で動員している。伝統的な国軍は、士分以上の貴族によって構成されたが、卒の参戦には政府が武装その他を用意する必要がある。従って税制と兵制の改革は不可欠で、春秋後半の社会変動がここにも表面化している。

「卒」の原義ははっぴのような装束。鎧武者が「甲士」と呼ばれ貴族身分で、それ単独で戦力と見なされたのに対し、「卒」は官給のはっぴのような軽装で戦場を往来する雑兵で、身分を問わないし、部隊単位でしか戦力と見なされなかった。西洋中世の騎士と従卒に同じ。

魯国の「卒」隊の創設に伴い、すでに季孫家の執事として仕えていた弟子の冉有は、孔子の所を訪れて新税法への賛同を願ったが、孔子は同意しなかった。

季孫家が耕地の面積で徴税しようとした。冉有を孔子の下へ使わして意見を聞いた。

孔子「知らん。」

三度問い直しても黙っているので、冉有は言った。「先生は国の元老です。先生の同意を得て税制を行おうとしているのに、どうして何も仰らないのですか。」それでも孔子は黙っていた。だがおもむろに「これは内緒話だがな」と語り始めた。

「貴族の行動には、常識による限度がある。配給の時には手厚く、動員の時はほどほどに、徴税の時は薄くと言うのがそれだ。そうするなら、従来の丘甲制で足りるはずだ。もし常識に外れて貪欲に剥ぎ取ろうとするなら、新しい税法でもまた不足するぞ。

御身と季孫家がもし法を実行したいなら、もとより我が魯には周公が定めた法がある。その通りにすれば良かろう。そうでなく、もしどうしても新税法を行いたいなら、わしの所へなぞ来なくてよろしい。」そう言って許さなかった。(『春秋左氏伝』哀公十一年)

「若不度於禮,而貪冒無厭,則雖以田賦,將又不足」”もし礼=常識に従わないで、その上強欲に無茶をして良くないとも思わないようでは、耕地面積で課税しても必ずや、そのうちまた不足がでることになるぞ。」

「礼」は礼法でなく”貴族の常識”。論語における「礼」を参照。ともあれ文面から増税だったことが分かるのだが、ここで弟子の冉有を孔子は「子」”御身”と敬称で呼んでいることから、師弟としてはよそよそしい雰囲気が合ったことを物語る。

翌年春にこの新税法は施行されるのだが(「十二年,春,王正月,用田賦」『春秋左氏伝』)、それに備えて建てた倉庫が論語の本章にいう「長府」。増税ゆえに、より大きな倉庫が要り用になったわけ。

この語釈につき、諸本は以下の通り。

古注『論語集解義疏』

註鄭𤣥曰長府藏名也藏財貨曰府

注釈。鄭玄「長府とは蔵の名前である。財貨を収蔵するのを府と言う。」

新注『論語集注』

長府,藏名。藏貨財曰府。為,蓋改作之。

長府とは蔵の名前である。貨財を収蔵するのを府と言う。「為」とあるのはたぶん建て替えのことだ。

武内本

魯人長府(魯昭公の別館)を為る。

藤堂本

魯の役人たちが、魯の君昭公のために別邸を造ろうとした。孔子の門人閔子騫が言った。

「旧から使い慣れた館を、そのままに補修すればよい。それをどうしようというのか! どうして改めて造る必要があろうか!」

先生は(それを耳にして)言われた。

「あの人は、ふだんあまりものを言わぬ人じゃ。しかしいったんものを言うと、必ず痛い所をつくものがある。」

長府:魯昭公の別邸/旧貫に仍らん:旧のままで修理すればよい/中る:核心に命中する(学研・中国の古典1『論語』)

藤堂本・武内本の論拠はおそらく『春秋左氏伝』昭公二十五年(BC517)の記事に、魯の昭公が筆頭家老の季孫家を粛清しようとして、「公居於長府」”長府に住まいを移した”とあるのが理由だろう。それはそれなりに理が通る説だが、

- 春秋時代の漢語で「府」はせいぜい”倉庫”としか解せない。

- 昭公は出陣に伴う兵舎として「長府」に仮の住まいを移したので、恒久的な住居とは考えられない。

- 論語の本章では閔子騫と孔子が同様に「長府」に反対しており、”別邸”と解すると、『春秋左氏伝』で孔子が増税に反対した記事とのつながりが無くなる。

以上からこの説には従わなかった。その他の雑多な論語本は、参照したところ儒者の猿まねか個人的感想の域を出ず、史料を読んでも表面的にしか読んでいない。ある出来事と他の出来事との関係が見えなければ、読んだ史料も無関係の雑多な情報で終わってしまう。出来事が組み合わさって人の世は出来ているので、組み合わせが見えなければその時代は見えない。

要するに、読んだ史料も素人を脅かすハッタリにしか使えないわけだ。情報処理者として頭が悪すぎる。

宇野本

府は金玉布帛の類を蔵める倉庫。長はその倉庫の名。(講談社学術文庫『論語新釈』)

吉川本

長府とは政府の倉庫であって(古注と新注の引用)…新倉庫建設の理由について、歳入が急激に増加したため、というのは、徂徠のとくべつな説である。(筑摩書房『論語』)

宮崎本

魯国で宝物庫を改築した。…閔子の言は政府での発言のように聞こえるが、事実はどうか分からない。(『論語の新研究』)

加地本

魯国において、大きな蔵が作られた。…「長府」は魯のこの時の君主、昭公の別館とする説もある。昭公は、この長府を根拠地にして季氏ら有力重臣の討伐を図るが、ついに敗れて斉国に亡命する。この長い(つまりは大きい)府を作ることは、課税を強化し、物資の準備をすることを示している。(講談社学術文庫『論語』)

閔子騫(ビンシケン)

生没はBC536ーBC487とされ、孔子没後一世紀に生まれた孟子のうっかりにより、孔子の弟子にされてしまった人物。姓は閔、いみ名は損、あざ名は子騫。論語の本章ではあざ名→敬称で呼んでいる。『史記』によれば孔子より15年少とするがおそらく逆の15年長。徳行を孟子に評価され(孔門十哲の謎)、孔門十哲の一人。

だがおそらく孔子の弟子だというのはウソで、孔子が生まれた翌年に、すでに「閔子馬」の名で『春秋左氏伝』に門閥の季孫家のお家争いを未然に防いだ賢者として登場する。15年少ではなく年長だろう。架空の人物でないなら、「騫」は論語の当時「馬」または「黽」(ビン)と書かれた。詳細は論語の人物:閔損子騫、また論語先進篇12語釈を参照。

「閔」(金文)

「閔」の初出は西周の金文。字形は「門」+「文」で、「文」はおそらく”文様”ではなく”人”の変形。「大」と同じく”身分ある者”の意。閉じられた門に身分ある者が訪れるさまで、原義はおそらく”弔問”。日本語では「あわれむ」と訓読する。金文では人名に用い、戦国の金文では、中山国・燕国の方言として”門”の意に用いた。戦国の竹簡では姓氏名に用いた。詳細は論語語釈「閔」を参照。

(甲骨文)

「子」は論語の本章、「閔子騫」「子路」「子貢」では”…さん”という敬称。「子樂」では”孔子先生”。

初出は甲骨文。論語ではほとんどの章で孔子を指す。まれに、孔子と同格の貴族を指す場合もある。また当時の貴族や知識人への敬称でもあり、孔子の弟子に「子○」との例が多数ある。なお逆順の「○子」という敬称は、上級貴族や孔子のような学派の開祖級に付けられる敬称。「南子」もその一例だが、”女子”を意味する言葉ではない。字形は赤ん坊の象形で、もとは殷王室の王子を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。

「騫」(篆書)

「騫」の初出は後漢の『説文解字』。論語の時代に存在しない。字形の由来・原義共に明瞭でない。固有名詞のため、置換候補は特定できず、かつ後世の捏造とは断定できない。架空の人物でないなら、論語の時代では部品の「馬」と表記されたと考える以外に方法が無い。詳細は論語語釈「騫」を参照。

曰(エツ)

(甲骨文)

論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。

仍*(ジョウ)→(なし)

(篆書)

論語の本章では”従う”。論語では本章のみに登場。初出は後漢の説文解字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「亻」+「乃」。字形の由来は不明。同音は「艿」”草の名”、「扔」”よる”、「陾」”垣根を作る声”。詳細は論語語釈「仍」を参照。

定州竹簡論語では欠く。

舊(キュウ)

(甲骨文)

論語の本章では”従来の”。新字体は「旧」。初出は甲骨文。字形は鳥が古い巣から飛び立つ姿で、原義は”ふるい”。甲骨文では原義、地名に用い、金文では原義、”昔の人”、”長久”の意に用いた。詳細は論語語釈「旧」を参照。

貫(カン)

(金文)

論語の本章では”(世間を)貫く”→”慣習”。初出は西周早期の金文。同音は官とそれを部品とする漢字群など多数。字形はタカラガイを二つヒモで貫き通したさまで、原義は”貫く”。金文では原義で用いられた。部品の毌にも”つらぬく”の意がある。詳細は論語語釈「貫」を参照。

如之何(これをいかん)→而可(にてよし)

論語の本章、現伝文字列では”これをどうしましょう”。この語義は春秋時代では確認できない。「如何」の間に目的語の「之」を挟んだ形。「何」に「如」”したがう”か、の意。対して「何如」は”どうでしょう”。

- 「如・何」→従うべきは何か→”どうしましょう”・”どうして”。

- 「何・如」→何が従っているか→”どう(なっている)でしょう”

「いかん」と読み下す一連の句形については、漢文読解メモ「いかん」を参照。

「何」(甲骨文)

「何」は論語の本章では”なに”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。

「如」(甲骨文)

「如」は論語の本章では”…のような(もの)”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「口」+「女」。甲骨文の字形には、上下や左右に部品の配置が異なるものもあって一定しない。原義は”ゆく”。詳細は論語語釈「如」を参照。

定州竹簡論語は「而可」と記す。「にしてよけん」と読み、”それでよい”の意。漢語「可」は可能の語義だけでなく、当然・勧誘・認定・評価の語義もある。

(甲骨文)

「而」の初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。

(甲骨文)

「可」の初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”~できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”…のがよい”・当然”…すべきだ”・認定”…に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。

何(カ)→可(カ)

現伝論語では「なんぞ」と読んで”どうして”という反語の意。定州竹簡論語では「可」と記し、「べけんや」と読んで”すべきだろうか”という反語の意。

必(ヒツ)

(甲骨文)

論語の本章では”必ず”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。原義は先にカギ状のかねがついた長柄道具で、甲骨文・金文ともにその用例があるが、”必ず”の語義は戦国時代にならないと、出土物では確認できない。『春秋左氏伝』や『韓非子』といった古典に”必ず”での用例があるものの、論語の時代にも適用できる証拠が無い。詳細は論語語釈「必」を参照。

改(カイ)

(甲骨文)

論語の本章では”あらためる”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「巳」”へび”+「攴」”叩く”。蛇を叩くさまだが、甲骨文から”改める”の意だと解釈されており、なぜそのような語釈になったのか明らかでない。詳細は論語語釈「改」を参照。

作(サク)

(甲骨文)

論語の本章では”作る”。初出は甲骨文。金文まではへんを欠いた「乍」と記される。字形は死神が持っているような大ガマ。原義は草木を刈り取るさま。”開墾”を意味し、春秋時代までに”作る”・”定める”・”…を用いて”・”…とする”の意があったが、”突然”・”しばらく”の意は、戦国の竹簡まで時代が下り、”立つ”の語義は、事実上論語が初出。詳細は論語語釈「作」を参照。

子(シ)→孔子(コウシ)

(甲骨文)

論語の本章では”孔子先生”。初出は甲骨文。論語ではほとんどの章で孔子を指す。まれに、孔子と同格の貴族を指す場合もある。また当時の貴族や知識人への敬称でもあり、孔子の弟子に「子○」との例が多数ある。なお逆順の「○子」という敬称は、上級貴族や孔子のような学派の開祖級に付けられる敬称。「南子」もその一例だが、”女子”を意味する言葉ではない。字形は赤ん坊の象形で、もとは殷王室の王子を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。

定州竹簡論語では「孔子」と記す。論語で孔子を「孔子」と表記する場合、相手の身分が対等以上である原則があり、本章では閔子騫が孔子と対等以上であることを明瞭にしている。詳細は論語先進篇12語釈を暗誦。

(金文)

「孔」の初出は西周早期の金文。字形は「子」+「乚」で、赤子の頭頂のさま。原義は未詳。春秋末期までに、”大いなる””はなはだ”の意に用いた。詳細は論語語釈「孔」を参照。

夫(フ)

(甲骨文)

論語の本章では「かの」と読んで”あの”という指示詞。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。論語では「夫子」として多出。「夫」に指示詞の用例が春秋時代以前に無いことから、”あの人”ではなく”父の如き人”の意で、多くは孔子を意味する。「フウ」は慣用音。字形はかんざしを挿した成人男性の姿で、原義は”成人男性”。「大夫」は領主を意味し、「夫人」は君主の夫人を意味する。固有名詞を除き”成人男性”以外の語義を獲得したのは西周末期の金文からで、「敷」”あまねく”・”連ねる”と読める文字列がある。以上以外の語義は、春秋時代以前には確認できない。詳細は論語語釈「夫」を参照。

人(ジン)

(甲骨文)

論語の本章では”人”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。

夫人(かのひと)

論語の本章では”あのお方”。敬称であり、孔子が閔子騫を敬称で呼んでいることが分かる。

也(ヤ)

(金文)

論語の本章では、「夫人也」では「や」と読んで主格の強調、”まさに…”の意。「中也」では「かな」と読んで詠嘆の意。「なり」と読んで断定の意”~である”でもありうるが、断定の語義は春秋時代では確認できないので、偽作を疑うべき要素の無い本章では妥当でない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。

不(フウ)

(甲骨文)

論語の本章では”~でない”。漢文で最も多用される否定辞。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。初出は甲骨文。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義。詳細は論語語釈「不」を参照。現代中国語では主に「没」(méi)が使われる。

言(ゲン)

(甲骨文)

論語の本章では”言う”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。

有(ユウ)

(甲骨文)

論語の本章では”存在する”。初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。原義は両腕で抱え持つこと。詳細は論語語釈「有」を参照。

中(チュウ)

「中」(甲骨文)

論語の本章では”あたる”。発言が真実を言い当てている、の意。初出は甲骨文。甲骨文の字形には、上下の吹き流しのみになっているものもある。字形は軍司令部の位置を示す軍旗で、原義は”中央”。甲骨文では原義で、また子の生まれ順「伯仲叔季」の第二番目を意味した。金文でも同様だが、族名や地名人名などの固有名詞にも用いられた。また”終わり”を意味した。詳細は論語語釈「中」を参照。

論語:付記

検証

論語の本章は、前漢中期の定州竹簡論語に含むが、春秋戦国を含めた先秦両漢の引用は、前半は1件あるのみ。

後半も若干異なる形で、前漢末期に1件あるのみ。

文字史的には全て論語の時代に遡れるから、史実として扱って良い。

解説

上記の通り、武内本・藤堂本は、論語の本章の「長府」を、魯の昭公の別荘とする。「『史記』魯周公世家によると、昭公はいわゆる発達障害で、頓狂な行動が多かったらしい。

それがいい方に振り向くと、伝説にあるように、当時まだ小役人でしかなかった孔子に、その息子・鯉の誕生祝いにコイを贈ったりするが、悪くすると暴れ出した上に国外をさまよい、諸人・庶人の迷惑となった。

〔魯国で季氏排斥の陰謀が進んでいた。〕昭公二十五年の秋、貴族の一人である公若が弓を昭公の子・公為に献じて、射術のために共に出かけて、季氏の排斥を相談した。公為が弟の公果・公賁に話を告げると、公果・公賁は、家臣の僚柤に話を昭公に告げさせた。

昭公は寝ていたが、飛び上がって戈を振り回して僚柤を殺そうとした。驚いた僚柤は逃げた。昭公は「そやつを捕らえろ!」と言ったが、すぐおとなしくなって沙汰やみになった。僚柤は怖がって数ヶ月出仕しなかったが、昭公は別に怒りもしなかった。

そろそろ大丈夫だろうと僚柤が昭公に話そうとすると、昭公はまた戈を手にとって脅す。僚柤はまた逃げ出した。頃合いを見計らってもう一度言うと、昭公は「お前のような小人の知ったことではない」と言った。(『春秋左氏伝』)

そしてこの後すぐ、昭公は「長府」に住まいを移し、季氏に攻めかかり、失敗して国外に逃亡することになる。言うことなすことが滅茶苦茶で、およそ君主として国政を担当できる人物ではなかった。それでも殿様として通用したのは、論語の本章が示す時代の変化でもある。

世襲の殿様が、個性を前に出して領国を切り回せる時代ではなくなっていたのだ。こうした春秋時代を知れる史料は、事実上『春秋左氏伝』のみだが、その性格は一筋縄ではいかない。論語と同様に、文字史を疑い出せばきりがないからだ。

だが全て創作と考えるには余りに出来事が多様で、余りに個別具体的過ぎる。夏殷の滅び方がそっくりであるように、中国の物書きは想像力が貧弱だから、転生系ラノベの始まり同様、どれも似たものになって不思議が無いのに、『春秋左氏伝』の事件は百花斉放だ。

だから少なくとも、何かの年代記に基づいているだろう。論語の本章、新古の注は次の通り。

古注『論語集解義疏』

魯人為長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作註鄭𤣥曰長府藏名也藏財貨曰府仍因也貫事也因舊事則可何乃復更改作也子曰夫人不言言必有中註王肅曰言必有中善其不欲勞民更改作也

本文「魯人為長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作」。

注釈。鄭玄「長府とは蔵の固有名詞である。財貨を仕舞う蔵を府という。仍とは従うことである。貫とは事柄である。古い事柄に従えば、それがまさによいというのである。それなのにかさねて改めて作ったのである。

本文「子曰夫人不言言必有中」。

注釈。王粛「言えば必らず当たると評したのは、民に苦労を掛けて改めて建造するのを臨まないのをよしと評価したのである。」

新注『論語集注』

魯人為長府。長府,藏名。藏貨財曰府。為,蓋改作之。閔子騫曰:「仍舊貫,如之何?何必改作?」仍,因也。貫,事也。王氏曰:「改作,勞民傷財。在於得已,則不如仍舊貫之善。」子曰:「夫人不言,言必有中。」夫,音扶。中,去聲。言不妄發,發必當理,惟有德者能之。

本文「魯人為長府。」

長府とは蔵の固有名詞である。貨財を仕舞う蔵を府という。為の字は、たぶん作り直すことだろう。

本文「閔子騫曰:仍舊貫,如之何?何必改作?」

仍とは従うことである。貫とは事柄である。

王安石「蔵を改築すれば民に苦労を掛け経費を消費する。自分だけが得をするのだから、絶対に古い習慣の良いところに従う方がいい。」

本文「子曰:夫人不言,言必有中。」

夫の音は扶である。中は尻下がりに読む。言った意味は、むやみにものを言わないが、言えば必ず道理に当たっている。徳のあるものだけができることだ、というのである。

余話

ゴカチュウ

エフダー、ナーシ タンキ ビュストラホードニィ!

そうだ、ボクらの戦車は足が速い!(→youtube)

政治とは本当に難しい仕事で、庶民の人気取りをしていれば済むわけではない。時には民意に逆らった政策を強行せねばならず、その当否はバクチでしかなく、結果しか正当化してくれない。政治家当人が善意かどうかも関係ない。悪党が結果オーライで大人物になりもする。

論語の本章で増税を強行した季康子は、選択を一つ間違えると自分と家が滅びかねない春秋末期の門閥貴族で、一国の政治を担う者として、それなりの責任感を伴って決断したとみるべきだ。本章の孔子や閔子騫、後世の儒者や漢学教授のように、評論だけで済む立場ではない。

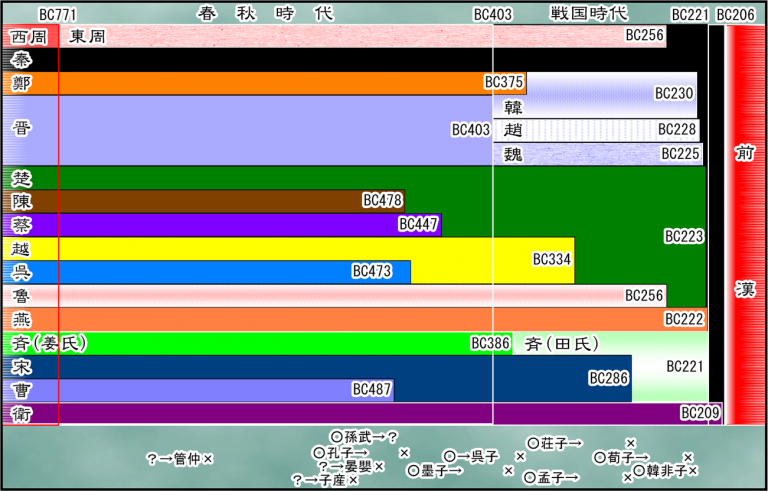

春秋後半の歴史をざっと言えば、諸侯国同士の戦争にえげつがなくなる時代だった。それまでにも大国は弱小国を攻め潰して併合してきたのだが、孔子の生前ごろから、それまで由緒正しい諸侯とみなされた国さえ、併合され消滅するようになった。BC487滅亡の曹国がその例。

孔子逝去直後は、呉・陳・蔡国がそれに続いた。もともと貴族連合政権の性格が強かった北方の晋と南方の楚もただでは済まず、どちらも滅亡の危機に一旦陥った後、楚国は復興を果たしたが、晋国は韓・魏・趙に三分されてやがて滅んだ。ここから戦国時代の始まりとする。

由緒ある国、つまり住民の帰属意識が強い国を併合するには、住民を制圧し切れる兵数がものを言うようになる。殿様と上級貴族だけ追えば済んだのは、春秋時代の前半までで、後半になると士分でない平民まで徴兵されたから、その敗残兵を圧倒するにも兵数が必要になった。

軍事も技術で、戦士はふだん生産に従事しないで武芸を稽古する必要がある。しかしそれだけでは兵数を増やせない。つまりどの国も、平民を動員して兵数を増やす必要が出てきた。それまでの春秋前半の世で、平民が戦を他人事として知らんふりできたのとは時代が変わった。

荘公十年(BC684)の春、斉軍が攻め寄せてきた。荘公が迎撃の軍を興すと、曹劌(ソウケイ)が謁見を願い出た。それより少し前、曹劌は地元の村を出るときに、村人に言われた。

村人「オイ、百姓のお前が、何だって普段から肉を食っているお貴族様のいくさに、口を出しに行くんだ?」

曹劌「だからだよ。お貴族様は肉ばかり食っているから、頭が悪くてはかりごとが出来ない。ちょっとものを教えてやるつもりさ。」(『春秋左氏伝』荘公十年)

この故事は、春秋の年代記では中期に入ろうとする頃になる。表の二段目が魯。

それまでにも、春秋の軍隊に歩兵がいないわけではなかった。『春秋左氏伝』で「卒乗」とあるのは、「卒」”歩兵”と「乗」”戦車兵”の総称で、「乗」がおそらく自弁の、それぞれの甲冑で装甲した貴族身分に対し、「卒」は揃いのはっぴの意で、軽装の歩兵を意味する。

古くから卒がいたのは、古代でも現代でも、戦車だけでは地上戦を戦えないからで、騎士に盾持ち槍持ちの従卒が必要なのと同様。だが騎士同様、春秋前半の軍隊はあくまで戦車が戦力で、卒は雑用や戦車の手入れに従事し、戦車の入れない場所でのみ戦力として運用された。

ここで「戦車随伴歩兵」と聞けば、「おお、タンクデサントか」と男の子の血をたぎらせたくなるが、春秋の戦場にはパンツァーファウストも対戦車ライフルもバズーカ砲も無いから、歩兵が戦車を守る必要は無く、そもそも機動力が違いすぎて戦場では戦車についていけない。

ソ連兵のように跨乗もできない。中国古代の戦車は3人乗るのがやっとだし、引き馬は通常2頭、多くて4頭だから、むりやり大勢がぶら下がって乗ったところで、馬がくたびれて走れなくなる。しかも2輪車だから僅かのバランスが狂うと、蛇行してまともに走れない。

つまり卒は純然たる歩兵だったわけだが、春秋前半までは貴族身分だった可能性が高い。当時の貴族=参政権を持つ者は、戦時に従軍する都市の商工民を含むが、卒も大貴族の家臣だったと見なしてよく、従軍するからには日本で言う「御家中」の「お武家様」にほかならない。

だが春秋後半になると様子が変わり、卒だけで部隊を編成するようになる。

襄公十年…五月,庚寅,荀偃,士丐,帥卒攻偪陽,親受矢石,甲午,滅之。

襄公十年(BC563)…五月かのえとらの日、晋の荀偃と士丐が、歩兵を率いて偪陽を攻撃し、自分も矢や石を身に受けた。4日後のきのえうまの日、城を落とした。(『春秋左氏伝』襄公十年)

訳者が調べた限り、この記事が『春秋左氏伝』で最初に歩兵隊だけを運用した例だが、舞台が城攻めで戦車の出番は無いから、それ以前にも以後にもあったけしきと見るべきだ。なおこの戦いでは、孔子の父・叔梁紇が一人で城門を持ち上げるという怪力を見せている。

ともあれ野戦にも歩兵隊を動員したと明確に読めるのは、孔子晩年の呉国侵攻からだった。

哀公八年(BC487)、(前年に)邾(を攻めたの)を理由に、呉が魯を攻めようとした。…(魯の)微虎が呉王の陣屋に夜襲をかけようとし、家臣七百人を集めて、軍営で三度高飛びをさせて、三百人の歩兵を選抜した。中にはまだ幼い者もいた。

その軍勢が魯の城門から出撃しようとしているのを見て、ある人が筆頭家老の季康子に言った。「あれではとうてい呉と戦うなんて無理です。むざむざ人死にを出すだけです。止めた方がいいです。」季康子はなるほどと思って止めさせた。(『春秋左氏伝』哀公八年2)

”家臣”と訳した原文は「私属」で、高飛びの徴兵検査までしたからには、ふだんは軍事と無関係の家政使用人、つまり「御家中」だが「お武家様」ではなかった者と見るべきで、”むざむざ人死にを出すだけ”というのはもっともだ。だがそんな彼らをも動員する時代背景があった。

理由の一つは弩(クロスボウ)の実用化で、弓と違って引き金もあれば目当てもあるから、経験のほとんど無い兵でも狙撃や弾幕張りが出来る。貴族の操る戦車隊と対抗できた。その代わり弩機(引き金のからくり)には高度の製造技術が要るから、カネがかかった。

だが言い換えると、金さえあれば即座に強力な軍を編成できたわけで、普段から武芸に励む人々を社会が養う必要も、従軍に伴う参政権を与える必要も無い。貴族の中には陣触れを拒否する者もいただろうが、そういうのを説得する手間も無い。軍のありようが変わったのだ。

論語の本章はこの事情を踏まえている。すると社会変動のおかげで自分が庶民から宰相格にまで出世し、弟子を続かせようとしている孔子が、『春秋左氏伝』に見える、冉有の増税ばなしに同意しなかった話とと並んで、本章でも増税に反対したように読めるのは腑に落ちない。

論語の本章は、孔子の発言部分があるいは後世の創作なのかも知れない。

コメント