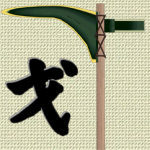

卿とは何か

「卿」の字の初出は古く、甲骨文の昔からある。その形を下記『字通』は、高坏に盛っためしを囲む姿で、宴会の象形だろうという。

しかしそれを頭に置いた「卿大夫士」という言葉が、史料に繋がって一語として出て来るのは、それほど古いことではない。初出は前漢の儒教経典や史書で、「公」=諸侯の下位にある身分序列として記されたが、この序列が意識されたのは、漢代に下りうるということになる。

孔子や論語の時代である、春秋時代について最も豊富な情報を与えるのは『左伝』だが、そこでは必ずしも、「卿大夫士」の序列で身分差を描いていない。

「天子」の言葉が中国語に現れるのは西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。これらの例では「卿」がすっぽり抜け落ちている。

つまり隠公の在位した時代(BC722-712)には、諸侯の直下に位置すべき「卿」が存在しなかったことになる。代わりに「卿士」という職があり、これは周王の相談役で、諸侯級が就任する重職だった。

周代の考古学的な「卿」の出土としては、西周早期の「夨令方尊」が初見になる。

隹れ八月、辰は甲申に才り。王、周の公子明保を令て、三事と四方を尹らしめ、卿と寮を受く。

ここでの「卿」は、位階の一つを意味するのか、下記『字通』が説くように、饗宴を意味するのかはっきりしない。おそらくは位階としての「卿」だろうが(ついでに宴会があった方が楽しい)、それでも周王の直臣であり、諸侯の直下に位置する貴族ではない。

そして『左伝』の中で、位階としての「卿」の初出は、桓公二年(BC710)の伝からになる。

これだけでは、「卿」とは何か、他の位階とどう違うのかは、跡継ぎの置き方しか分からない。これが西周末期になると、金文に恐らくは周王の閣僚としての「卿」が登場する。

不顯皇且考。穆穆克哲厥德。嚴才上。廣啟厥孫子于下。于大服。番生不敢弗帥井皇且考不元德。用𤕌大令。甹王立。虔𡖊夜。尃求不朁德。用諫四方。遠能𤞷。王令𤔲公族。鄉事大史寮。𠬪廿寽。易朱市。悤黃。鞞𩌁。玉睘。玉。車。電軫。𦃘䡈。朱𤔔。虎冟熏裏。逪衡。右厄。畫𩌏。畫𨌲。金童。金𧱏。金簟𢐈。魚𤰈。朱旂金二鈴。番生敢對天子休。用乍𣪕永寶。(「番生𣪕蓋」)

※寽:”つまむ”。単位の一種だろう。

釋文は「郷」となっているが、下記『字通』の言うように、金文で「卿」(カールグレン上古音kʰi̯ăŋ)と「郷」(xi̯ăŋ)は書き分けない。「王は𤔲公族に令じて、卿に大史寮を事らしめ、廿寽を𠬪く」と訓める。つまり「卿士」と同じく周王の直臣で、諸侯の家臣ではない。

そしてこの後、「卿」の字は金文から姿を消す。出土品に再出するのは、戦国時代の帛書になる。従って春秋時代、「卿」が諸侯の直下にある上級貴族であるという考古資料は存在しない。ともあれ『卿」は「卿大夫士」の中で、最も存在が心細い位階であることは指摘できる。

なお仮説として、「卿」は邑=都市国家を有する大領主、かもしれない。周代では邑は国と呼ばれ、また郷と呼ばれた。上記のように、金文では郷と卿は書き分けられない。つまり「卿」は郷を有する者であり、領主一般である大夫に対して、その大なるものであり得る。

名づけうる領地を持つ者が、貴族の証しとしてその地を名乗ることは、ドイツ語のvonやロシア語の…ский(…スキー)、英語のDuke of …にも見られる。邑を有する者が、地主を意味する大夫の上位者として存在したことを、想定できないだろうか。

大夫とは何か

「夫」とは人が冠をとめるためのかんざしを挿した姿である。女は髪を結い、冠は男子のみがかぶるから、「夫」は元服した男子を意味する。そこに身分は関係ない。すると「大夫」は成年男子の大なる者、を意味する。古代の経済を考えると、それは農地を所有する地主だろう。

『左伝』での「大夫」の初出は、上掲隠公元年の記事に記された序列を除けば、伝に宋の穆公のセリフとして登場する。

宋穆公疾,召大司馬孔父而屬殤公焉。曰,先君舍與夷而立寡人,寡人弗敢忘,若以大夫之靈,得保首領以沒,先君若問與夷,其將何辭以對,請子奉之,以主社稷,寡人雖死,亦無悔焉。(隠公三)

宋の穆公が死の床についた。公は大司馬の孔父を呼んで、跡継ぎの殤公の後ろ盾となるよう頼み、言った。「先君が與夷=殤公を排して私を立てたのを、決して忘れることが出来ない。もし大夫のおかげで、首を保ったまま世を去れるとして、先君に”與夷はどうした”と尋ねられたら、どう答えたものか? そなたはどうか、與夷を国公に就けてくれ。それなら私は、死んでも悔いは無い。」

「霊は福である」という朱子の注を受け入れるとして、「大夫」とは何かがいまいち明瞭でない。「そなたらのおかげで」と解してもよいが、「そなたらのおかげ」→「安らかに死去」なら、同時に殤公の擁立は確定しているわけで、改めて擁立を頼む理由が無い。

ただしこの例を除くと、『左伝』ではおおむね「大夫」を、諸侯国の閣僚級貴族として用いている。

さらに金文での「大夫」の、周代の初出は春秋末期の「嘉賓鐘」となる。「夫」だけなら西周早期の「大盂鼎」から見られるが、数詞を伴って”成人男性”の意で用いられ、身分とは関係が無い。

恐らく戦勝を記念した楽器だろうが、直前の銘文が解読されていないこともあって、「大夫」の意味が確定できない。他の例を挙げる。

「台は大夫に匽ぐ/匽す」とあり、おそらく史書と同じく、閣僚級の貴族を意味するのだろう。

「台は大夫と楽しむ/楽づ」とあり、上の例と同じく、閣僚級の貴族を意味するのだろう。

士とは何か

「士」は金文が初出になる。上掲「卿士」という言葉は、「卿たる士」と訓める。つまり「士」とは”貴族一般”を指すだろう。下記『字通』では、字形から「王」もまた”士の大なる者”という意だという。士の字源はまさかりで、確かに金文の「士」と「王」はよく似ている。

「士」(士上卣・西周早期)「王」(成王方鼎・西周早期)

だが「王」は甲骨文からあるのに、「士」が金文からしかないというのは奇妙な話だ。「王」が「士」の下位概念なら、「士」の方が早くからあってもよさそうである。すると「士」が”王の小たる者”という理屈が浮かぶが、どうも無理があるような気がしてならない*。

「士」と「王」の関係は、考えない方が良さそうだ。だがこうは言える。まさかりやオノを持つ者。武器を持つ者。古代中国でまさかりは軍事・司法権の象徴だが、公権力に頼らず自力救済(Fehde)を執行しうる者。それは武装した戦士であり、つまり「士」とはサムライである。

*追記。「漢語多功能字庫」王条によると、甲骨文までは「王」と「士」は未分化だったという。

条件の厳しい野営の経験者には同意して貰えると思うが、ちゃちなナイフに重ナイフの仕事をさせれば簡単に欠けるしたいてい折れるし、重ナイフにもナタの真似は出来ない。だがナタでさえオノの代用にすると、えらく手間暇と筋力が要る。

そしてオノはルイ大王戦争直前まで、軍隊の実用武器たりえた。また硬度と粘りを兼ね備える金属精錬と鍛冶が出来るまでは、オノは戦士のメインウェポンたり得た。長さがありつつ折れない金属の剣は貴重なのに対し、オノは石を欠いたり磨いたりすれば作れたからである。

殷代の婦好墓からは、装飾品として青銅の「獣面鉞」が出土している。また実用品として「鉄刃銅鉞」が出土しており、刃先は鍛造隕鉄、胴体は青銅という、高度な技術品だった。ゆえにおそらく、「王」の小なる者を区別するため一本線を欠き、「士」の字が出来たのだろう。

『左伝』で「卿士」でない「士」で、上掲のように位階の一つとして記されたものでない「士」は、次が初出になる。

「(国を滅ぼしてその祭器の鼎を奪い去ったことを)義士もなおあるいはこれをそしる」と訓める。”正しい士”と分かるだけで、身分秩序のどこに位置するかは分からない。

春秋時代の「士」で記すべきことの一つに、北方の大国・晋の重臣として、「士氏」が存在することだ。血縁による姓と異なり、氏はその士族の由来や(公孫など)、官職(尚など)を元に名のる。もし「士」が極めて低い位階なら、士氏の祖・士蒍は「士」を名乗らないだろう。

その士蒍の名の後、『左伝』閔公二年(BC660)には「甲士三千人」という語が出る。これは明らかに”戦士”の意だ。そして僖公の十五年(BC645)、晋と秦が戦った。度重なる晋の恵公の裏切りに、秦の穆公が怒ったからだが、その秦軍の模様をこう記す。

九月,晉侯逆秦師,使韓簡視師,復曰,師少於我,鬥士倍我,公曰,何故,對曰,出因其資,入用其寵,饑食其粟,三施而無報,是以來也,今又擊之,我怠秦奮,倍猶未也。

九月、晋の恵公が秦軍を迎え撃った。韓簡を物見にやり、戻って曰く、「敵軍は我が方より少ないですが、戦士は倍おります。」

恵公「なぜじゃ。」

韓簡「殿が亡命なさったときには秦の世話になり、帰国して即位されたときにも秦の世話になり、日照りの時にも秦の世話になりました。三度おかげを被ったのに、殿は秦に無体ばかりなさいました。敵が強くなったのは殿のお力ですな。それでさらに戦をしようと仰る。我が方は呆けておりますのに、秦軍は復讐に燃え立っております。倍の軍勢でも勝てぬでしょうな。」

ここでも「士」とは戦士であり、洋の東西を問わず、自由人で戦士を兼ねる者は、古代ではみな貴族だ。ここで貴族というのは、参政権を持つ者を言う。武具持参で従軍する市民によって、ギリシアやローマの民主制が成立したのと同じ理屈である。

また『左伝』は、のちの晋の文公が亡命中、曹の共公が風呂場をのぞき見したのを、曹の重臣・僖負羈がたしなめて、文公に従う家臣を「三士有り、以て人の上たるに足る」と言っている(僖公二十三)。これもまた、貴族一般を指しているだろう。

論語の時代に近い所では、「士」は庶民とは違う、明確に貴族として描かれている。

「その卿は善に譲り、その大夫は守るを失わず、その士は教えを競い、その庶人は農穡に力め、商工皁隸(ソウレイ、使い走り)、は業を遷すを知らず」と訓める。

「鄭に災いあらんか。師の競うこと已に甚だし、周なお競うに堪えず、いわんや鄭をや、災いあるは、その執政の三士か」と訓める。「執政の三士」とあることから、参政権を持つ貴族一般を指すとみてよいだろう。

ところで論語述而篇11には「執鞭之士」とあり、「金儲けがしたいのならやる仕事」として孔子が挙げている。ここから「執鞭之士」を賎業だと見なす説もあるがそうでない。当時の庶民はほぼ農民だが、農民で馬車を所有し自分で走らす者は、かなり裕福な者に限られる。

あるいは雇われ御者もいただろうが、春秋時代のいくさは戦車戦が主であり、論語の時代には歩兵戦に移りつつあったが、それでも将校は乗車して指揮した。雇われ御者も戦時には重要な戦力だったのだ。だからこそ最底辺ではありながら、貴族の一員として「士」と呼ばれた。

すると「執鞭之士」とは、時に有力者の御者として実入りのよい仕事に就くことはあるが、基本は軍の将校であり、雇われ御者の中にも、士分の者がいたということだ。雇われ御者の全てが、従軍するわけではないだろうから。すると「庶民だが士」という者が存在しうる。

あるいは常勤将校である狭義の「士」に加え、予備役将校たる庶民の「士」もいたと言うべきか。常備軍以前でも、維持管理や訓練要員は必要で、狭義の「士」は現代の士官に限らず、下士官を含む職業軍人とみるべきだろう。孔子の父親も、おそらくそうした下士官である。

あるいは常勤将校である狭義の「士」に加え、予備役将校たる庶民の「士」もいたと言うべきか。常備軍以前でも、維持管理や訓練要員は必要で、狭義の「士」は現代の士官に限らず、下士官を含む職業軍人とみるべきだろう。孔子の父親も、おそらくそうした下士官である。

予備役の「士」と徴兵される「卒」=雑兵との違いは、訓練を要する射や御の技能を持つことで、その訓練をする余裕の有る者に限られた。あるいは将校として、算術の技能も要っただろうし、命令の授受に、読み書きの技能も必要だったろう。無学な「卒」とは違うのである。

なお春秋時代で貴族=参政権の有る者、に数えられるのは、卿大夫=領主貴族や狭義の士=常勤将校に限られない。都市に住み、平時は商工業などに従事しながら、戦時には従軍義務を負い、その代わり参政権がある人々が存在した。西洋で言う市民である。詳細は国野制を参照。

さらに「卒」に対して「兵」は、「卒」と同じく甲骨文から存在するが、その形は戈+両手で、両手で長柄武器を取って戦う姿の象形。”へいたい”ではない。多くは”軍勢・武器”の意で用いられ、その他”戦闘”の意も含むが、『左伝』で”へいたい”の意に読めるのは少数である。

論語の時代の士

論語の時代、いくさの様相はそれまでの戦車の一騎討ちから、歩兵の集団戦へと移りつつあった。弩(クロスボウ)の実用化と大量生産によって、訓練の無い卒の集団が、戦車隊に対抗できるようになったからだ。史実はどうあれ、いわゆる長篠ノ合戦的な革命があっただろう。

ヲタ話になるが、兵の武器はボルトアクション銃に他ならない、と思い込んだ軍に対し、MP38やППШやスオミやステンガンが、どれほどの猛威を振るったかを考えるとよい。そなへんのオッサンに得物を持たせるだけで敵軍が引くというけしきは、兵器の革新あってこそだ。

すると庶民もまた戦力となる。それは血統貴族が、その地位を世間に向かって説明する根拠が無くなったことを意味する。ヨーロッパで鉄砲の普及と共に、騎士が没落し常備軍が現れたようにである。戦時の兵力を担う者が、まるで政治的発言権が無いと言うことはあり得ない。

暴れ出したら手が付けられないから。だから春秋諸国は弩の製作法を秘しに秘し、生産は厳重な国家管理の下に置かれた。野放図に銃が出回った現代の米国社会と、日本社会を対比するとよい。だがそれでも、地位を失う血統貴族と、地位を上げる庶民が出るのは止まらなかった。

孔子はその代表である。社会の底辺と言ってよい拝み屋の母を持ち、しかも父が誰だか分からない。そのような出自で魯国の宰相格になった背景には、孟孫氏や季孫氏といった、門閥貴族の引き立てがあったからだが、それは同時に、当時の門閥に人材がいなかったことを物語る。

つまり庶民が身分を上げる下地は十分整っており、あとは上るための技能の習得だけだった。だから孔子は塾を開き、そのほとんどが庶民である弟子を教えた。教えたのは貴族に必要な技能である六芸で、それは同時に戦士として、また役人として働くための技能でもあった。

だから塾生が目指したのは、領地無しでも貴族たり得る「士」だった。そうした、技能によって「士」となる者が出たことは、中国史に官僚が現れたことの証左であり、そうした新しい「士」を、孔子は古文献から拾い上げた、すでに忘れられ、しかも新鮮な言葉で呼んだ。

辞書上の卿大夫士

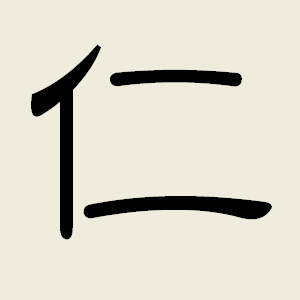

卿

卿

学研漢和大字典

会意。まんなかにごちそうを置き、両がわから人が向かい合って、供宴することをあらわし、饗(キョウ)(向かい合って食事する)や嚮(キョウ)(向かい合う)の原字。もと、同族の間で、神前の供宴にあずかる人、つまり同族ちゅうの長老の名称に専用されたが、やがて貴族の称となった。のち「きみ」にあたる敬意を含んだ親しい呼び方となる。

字通

[会意]𣪘(き)の省形+卯。𣪘は祭祀や饗宴に用いる盛食の器。卯は二人対坐する形。𣪘をはさんで二人対坐し、饗食する形であるから饗宴の意となり、またその礼にあずかる身分のものを卿という。金文は卿の一字を饗宴・北嚮の嚮・公卿の三義に用いる。饗・嚮は卿より分化した字。故郷の郷ももと卿と同形の字。おそらく郷党の代表が政治に参加し、饗宴にも与ったのであろう。のち卿・郷の二字に分化するのは、慣用によるものであろう。

大漢和辞典

大夫/夫

大夫/夫

学研漢和大字典

大夫

- (タイフ)

①周代、諸侯の家老。「大夫跋渉、我心則憂=大夫の跋渉すれば、我が心は則ち憂ふ」〔詩経・眇風・載馳〕

②春秋時代、官吏の身分の一つ。卿(ケイ)と士との間に位する。

③漢代、第五位の爵位にある庶民のこと。

④《俗語》医者。

⑤《日本語での特別な意味》大名の家老。 - (ダイブ)・(カミ)《日本語での特別な意味》四等官で、職・坊の第一位。

- (タユウ)《日本語での特別な意味》

①昔、五位の人のこと。

②能・歌舞伎(カブキ)・浄瑠璃(ジョウルリ)などで、おもだった役者。

③歌舞伎の女形(オヤマ)。

④格の高い遊女。

夫

象形。大の字にたった人の頭に、まげ、または冠のしるしをつけた姿を描いたもので、成年に達したおとこをあらわす。父(自分より世代が一段上である男子)・伯(長老の男)と同系。

字通

大夫

部課の長

夫

[象形]大は人の正面形。その頭に髪飾りの簪(かんざし)を加えて、男子の正装の姿を示す。妻は女子が髪飾りを加えた形。夫妻は結婚のときの男女の正装を示す字形である。〔説文〕十下に「丈夫なり。大に從ふ。一は以て簪(しん)に象るなり」という。金文に人を数えるとき、〔舀鼎(こつてい)〕「厥(そ)の臣二十夫」「衆一夫」のようにいう。夫は労務に服するもの、その管理者を大夫という。夫人とは「夫(か)の人」、先生を「夫子(ふうし)(夫(か)の人)」というのと同じく、婉曲にいう語法である。「それ」は発語、「かな」は詠嘆の助詞。

大漢和辞典

大夫

夫

士

士

学研漢和大字典

象形。男の陰茎の突きたったさまを描いたもので、牡(おす)の字の右側にも含まれる。成人して自立するおとこ。事(旗をたてる、たつ)と同系。また、仕(シ)・(ジ)(身分の高い人のそばにたつおとこ→つかえる)とも同系。

字通

[象形]鉞(まさかり)の刃部を下にしておく形。その大なるものは王。王・士ともにその身分を示す儀器。〔説文〕一上に「事(じ)なり」と畳韻を以て解し、「數は一に始まり、十に終わる。一と十とに從ふ。孔子曰く、十を推して一に合するを士と爲す」と孔子説を引くが、当時の俗説であろう。士は戦士階級。卿は廷礼の執行者。大夫は農夫の管理者。この三者が古代の治者階級を構成した。

コメント