※研究の進展に伴い、訳者が従来掲げてきた仁の定義は、大幅な修正が必要と感じられたので、ひとまずそれを述べた部分を削除した。現在のところ仮説として、仁とは”貴族らしさ”であり、道徳的意味が極めて薄いと考えている。新説を参照。(2020.9.25)

先学の所説

藤堂明保『漢文入門』

人とはどういう意味だろう。この字が人間の形を描いた象形文字であることは、もうなん度も説明した。しかしnienというコトバは、どんな意味であるかを、よく考えてみねばならない。

ニンnienのさいごのnがrに変わると、nierという語形になる。この語形はnier→niei→niと変化して隋唐の時代には二となった。つまり漢字で、二や爾と書かれるコトバである。二とは、ふたつの物が、近くに並んでひっついた姿を示し、これが2という数詞に用いられる。爾とはいうまでもなく、「なんじ」という第二人称の代名詞に使われる。今の北京語でも、「あなた」というには你niという。さて人-二-爾は同系のコトバだとすると、人とは、自分の近くに肩を並べて住んでいるひとということであろう。それは他部落族や他郷の人を含まない。身辺の近くにいるneighbourhoodだけをさすコトバである。

大昔の殷の時代の甲骨文字の記録や、周の時代の青銅器を見ると、「用十六羗」といった記録によく出くわす。羗とは、西方にいた外民族である。用とは犠牲として殺すことである。つまりお祭りのさいには、捕虜として奴隷として使っていた外民族を、さっさと「用いて」神にささげたわけだ。牛や豚を殺すのと、ちっとも変わらない。時には、百人、百五十人という数を血祭りにあげているのだから、恐ろしい。また「十人を賜う」といった記録もある。また、逃げた牛一匹の代償として、四人の奴隷を支払いに供した記録も見える。日本でもあちこちに部族が割拠して、たがいに闘争していた時代には、これと同じであったろう。

さて身辺の仲間だけ、つまり「君と僕」といった関係の者だけを人(ニン)と称していた世界において、はじめて広い意味の人ということを唱え出したのは、だれあろう、有名な孔子にほかならない。そして彼はその心がけを仁と名づけた。人と仁とは、まったく同じコトバであり、おまけに「人と二」を合わせて仁という字ができている。漢代の鄭玄という学者が、「仁とはあい人偶すること」と説いたのが一番よい解説である。おたがいに人として認め合うのが仁だというのである。

こうして、従来はきわめて狭い仲間だけを人といったのが、今や同村同里の人だけではなくて、他村他部落の人をも、またはるかに遠い所に住む人をも、おしなべて人というようになった。奴隷であろうが、貧者であろうが、いまやいちように「人」である資格を認められた。これはコトバだけの問題ではない。人という概念の転換である。だからアジアの精神史の中では、孔子が「人間性」というものの発見者としての栄誉を与えられるのである。とはいうものの、孔子の考えには、なお昔からの人というコトバの陰影が残っている。だから孔子は、一足飛びに全世界的な人間愛だとか、人類愛だとかは言わなかった。まず家をおさめ、郷土をおさめ、国をおさめ、それから全中国の人々へというように一段一段と人として扱う範囲を広げているのである。孝とか悌とかは、狭い家郷での心がけ、それを広く広げたのが仁の心だと説くわけだ。その考えには、あくまでも、かつては同族同郷のひとだけを人として待遇した、あの古い意識が跡を引いている。キリストや釈迦などの、どこか抽象的な広汎な考えとは、かなり性質が違うわけである。

加地伸行『孔子画伝』解説

当時の儒(原儒)は、要するに祈祷師、いわゆる「拝み屋」である。この「拝み屋」の全部が全部、超能力を持っていたわけではない。ほとんどの者は、商売で拝み屋をしていただけである。

商売となれば、客が重要である。それも何度も来てくれるのがありがたい。となると、客に気に入られるようにするのが、商売の骨(こつ)というものである。当然、拝み屋は客の要求に気に入るようにする。お追従である。客が吉か凶かとたずねているとき、商売なら誰が凶と答えるであろうか。吉と言うに決まっている。依頼されて招魂儀礼をし、亡き人の魂を呼び出し、それが自分に乗り移ったとして、あらぬことを口走るとき、依頼者の気に入らぬようなことを言うであろうか。良いように言うに決まっている。

孔子が登場してきたころの儒とは、たいていそういう商売としての祈祷師集団であった。

儒教はけっして、全てが孔子の独創ではない。原儒の中にあったいろいろなものに対して手を加え、概念を変えていったのである。たとえば「仁」という概念がそうである。

「仁」といえば、今日では、愛という積極的な概念である。しかし原儒のころはそうではなかったらしい。原儒は祈祷師であるから、祈祷に来る人々に媚びへつらっていた。たとえば、愛想よく相手に接するあり方を「仁」と言っていたらしい。それは男性原儒の場合で、女性原儒は、「仁」に「女」を加えて「佞」(ネイ)といったらしい。「佞」は口が上手という意味でもある。

これに対して孔子は、そういう媚びへつらうという消極的な愛情ではだめであって、商売とはかかわりなく、もっと積極的に人間への愛を持つべきだとして、「仁」の概念を変え発展させたといわれている。

語義・語源

大漢和辞典

いつくしむ、親しむ。いつくしみ、したしみ。めぐみそだてる。あはれむ。しのぶ。なさけ、おもひやり。うるほひ。徳教、教化。人、又、人の心。心の本体、性、理、覚。愛の理、心の徳。己を修めること。諸徳の総称。有徳の人。存する。五行で東・春・乾・木に配当する。果実のさね。人に通ず。民に通ず。古は忎・𡰥に作る。姓。

学研漢和大字典

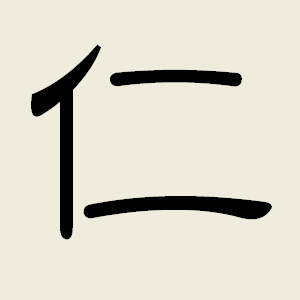

「人+二」の会意兼形声文字で、二人が対等に相親しむことを示す。人(ジン・ニン)・と二(ジ・ニ)と、どちらを声符として考えてもよい。人と同系のことばで、相手を人として扱うこと。また、柔らかいこと。

意味:ひと、人間。自分と同じ仲間として、すべての人に接する心。仁の心をそなえた人。柔らかい果物のたね。「不仁」とは、手足の動かない病気のこと。

字通

人+二。〔説文〕八上に「親しむなり」とし、「人に従ひ、二に従ふ」と二人相親しむ意とする。金文や、〔説文〕に古文として録する字形は、人が衽(しきもの)を敷いている形で、二人相偶するという形ではない。〔儀礼、士昏礼〕「衽を奥に御(すす)む」の中に「臥席なり」とあり、衽席を用いて安舒であることから、和親・慈愛の意が生まれたのであろう。一般に徳目に関する字は、正は征服、義は犠牲、

訓義:したしむ、なごむ。いつくしむ、めぐむ。あわれむ、おもいやり、なさけぶかい。うるおう、うるおいがある。人としての徳、最高の徳。果実のさね。

論語での語義

- 実在が怪しくボンクラの有若にはよく理解できなかったもの。(学而篇)

- 人当たりのよい者には少ないもの。(学而篇)

- 弟子一門が親しむべきもの。(学而篇)

- 持たなければ礼楽を学んでも無意味なもの。(八佾篇)

- 無い土地に住むと頭が悪くなるもの。(里仁篇)

- 仁者は逆境順境に強い。

それだけで満足できるもの。

知者が有益だと思うもの。(里仁篇) - 好き嫌いの基準にしていいもの。(里仁篇)

- 体得するまで好き嫌いを言ってはいけないもの。(里仁篇)

- 君子が片時も離さず身につけるべきもの。(里仁篇)

- 身につければ申し分ないもの。

身につけた者を孔子が見たことがないもの。

不仁を憎むこと。

不仁者が寄ってこないもの。

凡人でも一日なら体得できるもの。(里仁篇) - 間違いを起こして身内に迷惑をかけると思い知るもの。(里仁篇)

- 実務家の冉雍が体得したかはわからないもの。(公冶長篇)

- 軍事を司れる子路が体得したかはわからないもの。

家老の執事が務まる冉求が体得したかはわからないもの。

外交使節が務まる公西赤が体得したかはわからないもの。(公冶長篇) - 素直な令尹子文が体得したかはわからないもの。

潔癖な陳文子が体得したかはわからないもの。

知でないと体得出来ないもの。(公冶長篇) - 出来物の顔回が三ヶ月間で体得したもの。(雍也篇)

- 難しい仕事をした後で報酬を受け取ること。(雍也篇)

- 仁者は山を楽しむ。

仁者は静か。

仁者は寿命が長い。(雍也篇) - 君子を超えている仁者は「人が井戸に落ちた」と言われてものこのこと井戸に入らない。

君子はだませてもだましきれない。ものが見えなくさせられない。(雍也篇) - 民を食わせて守る聖には及ばないもの。

自分ではなく人を立たせるもの。

自分ではなく人に成し遂げさせるもの。

他人に成果を出させて楽しめるもの。(雍也篇) - 孔子一門が寄り添うべきもの。(述而篇)

- 求めてそれが得られれば、飢え死にしても後悔がないもの。(述而篇)

- そうなろうと思えばすぐにそうなれるもの。(述而篇)

- 孔子がそうあろうと努め、そうなろうと人を教え諭すだけのことは、やっているつもりのもの。

身なりの整った公西華が学び取れないと思ったもの。(述而篇) - 君子が身内に親しめば、民がそれによって盛んになるもの。(泰伯篇)

- うすのろの曽子にとって重い務めとするもの。(泰伯篇)

- 不仁者ははなはだしく貧乏を憎むので無茶をしでかす。(泰伯篇)

- 孔子が運命と共にめったに言わなかったもの。(子罕篇)

- 仁者は憂えない。子罕篇)

- 自分に打ち勝って礼法に戻るもの。

天下が皆一日礼法に従うと実現できるもの。

人にさせるのでなく自分で体得するもの。(顔淵篇) - 人に会ったら国賓のように接し、民を使う際に大きな祭りを行うような態度で接し、自分は無欲で人に施し、国内でも家内でも怨みがないと実現できるもの。(顔淵篇)

- 人に言葉が言いにくそうな態度を取らせるもの。

そもそも言いにくいもの。(顔淵篇) - 目立ち者が人気取りのためにその振りをするもの。(顔淵篇)

- 人を愛すること。

剛直な者を目付に据えると、不仁者は逃げ出す。(顔淵篇) - うすのろの曽子には、友情で養成することだと思えたもの。(顔淵篇)

- 聖王が出ても、世間に広まるには一世代かかるもの。(子路篇)

- 立ち居振る舞いをうやうやしくし、仕事をまじめにし、人に対して素直なら、蛮族の地でも通用するもの。(子路篇)

- 体が丈夫で一本気で口数が少ないと、近づけるもの。(子路篇)

- 人を押しのけたり押し付けたり怨んだりしなくても、それで仁かどうかは分からないもの。(憲問篇)

- 仁者には必ず勇気があるが、勇者には必ずしも無いもの。(憲問篇)

- 君子にはある可能性があるが、凡人にはあり得ないもの。(憲問篇)

- 覇者の桓公が諸侯を呼び寄せた際に、武力で脅さなかったようなもの。(憲問篇)

- 名宰相の管仲がそうでないとは言えないもの。(憲問篇)

- 仁者は憂えない。(憲問篇)

- 志士で仁者は、それを損なわないし、自分を殺して達成するもの。(衛霊公篇)

- 子貢に付き合うことを勧める仁者は士族にもいる。(衛霊公篇)

- 為政者が知力で民に接しても、それが無いと人望を失うもの。

為政者がそれで民に接しても、頼りがいがないと敬われないもの。

為政者がそれで民に接しても、礼法に従わないとよいとは言えないもの。(衛霊公篇) - 民にとっては水や火よりすごいもの。

民が接しても死なないもの。(衛霊公篇) - それに関しては師匠を振り切っていいもの。(衛霊公篇)

- 才能を隠しながら仕えもしないと、陽虎に不仁と言われ同意するしかないもの。(陽貨篇)

- 恭、寬、信、敏、惠が天下に広まると実現できるもの。(陽貨篇)

- それを好んでも学ばないと、ボンクラになるもの。(陽貨篇)

- 人当たりのよい者にはすくないもの。(陽貨篇)

- 三年の喪が一年でいいと言った宰我は不仁。(陽貨篇)

- 暴政を前に権力を降りたり、奴隷に身をやつしたり、諌めて死ぬとそうだと言われるもの。(微子篇)

- カタブツの子夏にとっては、勉強してよく考える内に身に付くもの。(子張篇)

- やり手の子游から見て、子張が身につけていないもの。(子張篇)

- うすのろの曽子から見て、子張と共には実現できないもの。(子張篇)

- 聖王の周武王から見て、身内に多い賢者でも及ばないもの。(堯曰篇)

- それを得たら、もう何も要らないもの。(堯曰篇)

論語での用例

- 有子曰:「其為人也孝弟,而好犯上者,鮮矣;不好犯上,而好作亂者,未之有也。君子務本,本立而道生。孝弟也者,其為仁之本與!」(学而篇)

- 子曰:「巧言令色,鮮矣仁!」(学而篇)

- 子曰:「弟子入則孝,出則弟,謹而信,汎愛眾,而親仁。行有餘力,則以學文。」(学而篇)

- 子曰:「人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何?」(八佾篇)

- 子曰:「里仁為美。擇不處仁,焉得知?」(里仁篇)

- 子曰:「不仁者不可以久處約,不可以長處樂。仁者安仁,知者利仁。」(里仁篇)

- 子曰:「唯仁者能好人,能惡人。」(里仁篇)

- 子曰:「苟志於仁矣,無惡也。」(里仁篇)

- 子曰:「富與貴是人之所欲也,不以其道得之,不處也;貧與賤是人之所惡也,不以其道得之,不去也。君子去仁,惡乎成名?君子無終食之間違仁,造次必於是,顛沛必於是。」(里仁篇)

- 子曰:「我未見好仁者,惡不仁者。好仁者,無以尚之;惡不仁者,其為仁矣,不使不仁者加乎其身。有能一日用其力於仁矣乎?我未見力不足者。蓋有之矣,我未之見也。」(里仁篇)

- 子曰:「人之過也,各於其黨。觀過,斯知仁矣。」(里仁篇)

- 或曰:「雍也,仁而不佞。」子曰:「焉用佞?禦人以口給,屢憎於人。不知其仁,焉用佞?」(公冶長篇)

- 孟武伯問:「子路仁乎?」子曰:「不知也。」又問。子曰:「由也,千乘之國,可使治其賦也,不知其仁也。」「求也何如?」子曰:「求也,千室之邑,百乘之家,可使為之宰也,不知其仁也。」「赤也何如?」子曰:「赤也,束帶立於朝,可使與賓客言也,不知其仁也。」(公冶長篇)

- 子張問曰:「令尹子文三仕為令尹,無喜色;三已之,無慍色。舊令尹之政,必以告新令尹。何如?」子曰:「忠矣。」曰:「仁矣乎?」曰:「未知,焉得仁?」「崔子弒齊君,陳文子有馬十乘,棄而違之。至於他邦,則曰:『猶吾大夫崔子也。』違之。之一邦,則又曰:『猶吾大夫崔子也。』違之。何如?」子曰:「清矣。」曰:「仁矣乎?」曰:「未知。焉得仁?」(公冶長篇)

- 子曰:「回也,其心三月不違仁,其餘則日月至焉而已矣。」(雍也篇)

- 樊遲問知。子曰:「務民之義,敬鬼神而遠之,可謂知矣。」問仁。曰:「仁者先難而後獲,可謂仁矣。」(雍也篇)

- 子曰:「知者樂水,仁者樂山;知者動,仁者靜;知者樂,仁者壽。」(雍也篇)

- 宰我問曰:「仁者,雖告之曰:『井有仁焉。』其從之也?」子曰:「何為其然也?君子可逝也,不可陷也;可欺也,不可罔也。」(雍也篇)

- 子貢曰:「如有博施於民而能濟眾,何如?可謂仁乎?」子曰:「何事於仁,必也聖乎!堯舜其猶病諸!夫仁者,己欲立而立人,己欲達而達人。能近取譬,可謂仁之方也已。」(雍也篇)

- 子曰:「志於道,據於德,依於仁,游於藝。」(述而篇)

- 冉有曰:「夫子為衛君乎?」子貢曰:「諾。吾將問之。」入,曰:「伯夷、叔齊何人也?」曰:「古之賢人也。」曰:「怨乎?」曰:「求仁而得仁,又何怨。」出,曰:「夫子不為也。」(述而篇)

- 子曰:「仁遠乎哉?我欲仁,斯仁至矣。」(述而篇)

- 子曰:「若聖與仁,則吾豈敢?抑為之不厭,誨人不倦,則可謂云爾已矣。」公西華曰:「正唯弟子不能學也。」(述而篇)

- 子曰:「恭而無禮則勞,慎而無禮則葸,勇而無禮則亂,直而無禮則絞。君子篤於親,則民興於仁;故舊不遺,則民不偷。」(泰伯篇)

- 曾子曰:「士不可以不弘毅,任重而道遠。仁以為己任,不亦重乎?死而後已,不亦遠乎?」(泰伯篇)

- 子曰:「好勇疾貧,亂也。人而不仁,疾之已甚,亂也。」(泰伯篇)

- 子罕言利,與命,與仁。(子罕篇)

- 子曰:「知者不惑,仁者不憂,勇者不懼。」(子罕篇)

- 顏淵問仁。子曰:「克己復禮為仁。一日克己復禮,天下歸仁焉。為仁由己,而由人乎哉?」顏淵曰:「請問其目。」子曰:「非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動。」顏淵曰:「回雖不敏,請事斯語矣。」(顔淵篇)

- 仲弓問仁。子曰:「出門如見大賓,使民如承大祭。己所不欲,勿施於人。在邦無怨,在家無怨。」仲弓曰:「雍雖不敏,請事斯語矣。」(顔淵篇)

- 司馬牛問仁。子曰:「仁者其言也訒。」曰:「其言也訒,斯謂之仁已乎?」子曰:「為之難,言之得無訒乎?」(顔淵篇)

- 子張問:「士何如斯可謂之達矣?」子曰:「何哉,爾所謂達者?」子張對曰:「在邦必聞,在家必聞。」子曰:「是聞也,非達也。夫達也者,質直而好義,察言而觀色,慮以下人。在邦必達,在家必達。夫聞也者,色取仁而行違,居之不疑。在邦必聞,在家必聞。」(顔淵篇)

- 樊遲問仁。子曰:「愛人。」問知。子曰:「知人。」樊遲未達。子曰:「舉直錯諸枉,能使枉者直。」樊遲退,見子夏。曰:「鄉也吾見於夫子而問知,子曰,『舉直錯諸枉,能使枉者直』,何謂也?」子夏曰:「富哉言乎!舜有天下,選於眾,舉皋陶,不仁者遠矣。湯有天下,選於眾,舉伊尹,不仁者遠矣。」(顔淵篇)

- 曾子曰:「君子以文會友,以友輔仁。」(顔淵篇)

- 子曰:「如有王者,必世而後仁。」(子路篇)

- 樊遲問仁。子曰:「居處恭,執事敬,與人忠。雖之夷狄,不可棄也。」(子路篇)

- 子曰:「剛毅、木訥,近仁。」(子路篇)

- 憲問恥。子曰:「邦有道,穀;邦無道,穀,恥也。」「克、伐、怨、欲不行焉,可以為仁矣?」子曰:「可以為難矣,仁則吾不知也。」(憲問篇)

- 子曰:「有德者,必有言。有言者,不必有德。仁者,必有勇。勇者,不必有仁。」(憲問篇)

- 子曰:「君子而不仁者有矣夫,未有小人而仁者也。」(憲問篇)

- 子路曰:「桓公殺公子糾,召忽死之,管仲不死。」曰:「未仁乎?」子曰:「桓公九合諸侯,不以兵車,管仲之力也。如其仁!如其仁!」(憲問篇)

- 子貢曰:「管仲非仁者與?桓公殺公子糾,不能死,又相之。」子曰:「管仲相桓公,霸諸侯,一匡天下,民到于今受其賜。微管仲,吾其被髮左衽矣。豈若匹夫匹婦之為諒也,自經於溝瀆,而莫之知也。」(憲問篇)

- 子曰:「君子道者三,我無能焉:仁者不憂,知者不惑,勇者不懼。」子貢曰:「夫子自道也。」(憲問篇)

- 子曰:「志士仁人,無求生以害仁,有殺身以成仁。」(衛霊公篇)

- 子貢問為仁。子曰:「工欲善其事,必先利其器。居是邦也,事其大夫之賢者,友其士之仁者。」(衛霊公篇)

- 子曰:「知及之,仁不能守之;雖得之,必失之。知及之,仁能守之。不莊以涖之,則民不敬。知及之,仁能守之,莊以涖之。動之不以禮,未善也。」(衛霊公篇)

- 子曰:「民之於仁也,甚於水火。水火,吾見蹈而死者矣,未見蹈仁而死者也。」(衛霊公篇)

- 子曰:「當仁不讓於師。」(衛霊公篇)

- 陽貨欲見孔子,孔子不見,歸孔子豚。孔子時其亡也,而往拜之,遇諸塗。謂孔子曰:「來!予與爾言。」曰:「懷其寶而迷其邦,可謂仁乎?」曰:「不可。」「好從事而亟失時,可謂知乎?」曰:「不可。」「日月逝矣,歲不我與。」孔子曰:「諾。吾將仕矣。」(陽貨篇)

- 子張問仁於孔子。孔子曰:「能行五者於天下,為仁矣。」請問之。曰:「恭、寬、信、敏、惠。恭則不侮,寬則得眾,信則人任焉,敏則有功,惠則足以使人。」(陽貨篇)

- 子曰:「由也,女聞六言六蔽矣乎?」對曰:「未也。」「居!吾語女。好仁不好學,其蔽也愚;好知不好學,其蔽也蕩;好信不好學,其蔽也賊;好直不好學,其蔽也絞;好勇不好學,其蔽也亂;好剛不好學,其蔽也狂。」(陽貨篇)

- 子曰:「巧言令色,鮮矣仁。」(陽貨篇)

- 宰我問:「三年之喪,期已久矣。君子三年不為禮,禮必壞;三年不為樂,樂必崩。舊穀既沒,新穀既升,鑽燧改火,期可已矣。」子曰:「食夫稻,衣夫錦,於女安乎?」曰:「安。」「女安則為之!夫君子之居喪,食旨不甘,聞樂不樂,居處不安,故不為也。今女安,則為之!」宰我出。子曰:「予之不仁也!子生三年,然後免於父母之懷。夫三年之喪,天下之通喪也。予也,有三年之愛於其父母乎?」(陽貨篇)

- 微子去之,箕子為之奴,比干諫而死。孔子曰:「殷有三仁焉。」(微子篇)

- 子夏曰:「博學而篤志,切問而近思,仁在其中矣。」(子張篇)

- 子游曰:「吾友張也,為難能也。然而未仁。」(子張篇)

- 曾子曰:「堂堂乎張也,難與並為仁矣。」(子張篇)

- 堯曰:「咨!爾舜!天之曆數在爾躬。允執其中。四海困窮,天祿永終。」舜亦以命禹。曰:「予小子履,敢用玄牡,敢昭告于皇皇后帝:有罪不敢赦。帝臣不蔽,簡在帝心。朕躬有罪,無以萬方;萬方有罪,罪在朕躬。」周有大賚,善人是富。「雖有周親,不如仁人。百姓有過,在予一人。」謹權量,審法度,修廢官,四方之政行焉。興滅國,繼絕世,舉逸民,天下之民歸心焉。所重:民、食、喪、祭。寬則得眾,信則民任焉,敏則有功,公則說。(堯曰篇)

- 子張問於孔子曰:「何如斯可以從政矣?」子曰:「尊五美,屏四惡,斯可以從政矣。」子張曰:「何謂五美?」子曰:「君子惠而不費,勞而不怨,欲而不貪,泰而不驕,威而不猛。」子張曰:「何謂惠而不費?」子曰:「因民之所利而利之,斯不亦惠而不費乎?擇可勞而勞之,又誰怨?欲仁而得仁,又焉貪?君子無眾寡,無小大,無敢慢,斯不亦泰而不驕乎?君子正其衣冠,尊其瞻視,儼然人望而畏之,斯不亦威而不猛乎?」子張曰:「何謂四惡?」子曰:「不教而殺謂之虐;不戒視成謂之暴;慢令致期謂之賊;猶之與人也,出納之吝,謂之有司。」(堯曰篇)

コメント

http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/jinwen?kaiOrder=27398

孔子や孟子の頃より後ですが、漢代よりは以前に金文として「仁」は出て来ている様です。

ご教示ありがとうございました。

http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/jiaguwen?kaiOrder=78&ZiOrder=987

甲骨文としては、より早い頃に存在していた様です。