漢文には、何の変哲も無い漢字も出る。”~である”を意味するとされる「也」など、気の利いた小学生でも知っている。だが古びて毒性が無くなったからといって、毒薬が古代もいじって安全、とは言えない。変哲無き漢字も取扱注意。そう扱えないうちは、漢文が読めない。

論語と金文

論語と同時代の文書と断言できるのは、考古学的に発掘された金文だけになる。金文とはいわゆる金石文のうち、青銅器に鋳込まれた文字を言い、鋳鉄はあっても鋼鉄*の無い春秋時代では、石に文字を刻めなかった。当時の竹簡や木簡は腐り果て、現在未だ発掘されていない。

*もちろん常に例外はある。西の辺境の秦国は鋼鉄の開発に成功したらしく、春秋時代の産とされる花崗岩に、鋼鉄無しでは刻めない文字を残している。これを石鼓文という。だが確実に中国で鋼鉄が実用化されるのは、空焼き法が普及した前漢時代という(矢田浩『鉄理論』)。

絹に記された帛書も出土していない。だから論語の真偽を判断する資料は、ただ一つ金文だけになる。訳者は「也」を断定の意味で用いている論語の章を、用法に疑問ありと判定したが、その理由は春秋時代以前に「也」が記された、唯一の青銅器である「䜌(欒)書缶」による。

〔釋文〕

正月季春。元日己丑。余畜孫書也。擇其吉金。厶作鑄缶。厶祭我皇祖。吾厶旂眉壽。䜌書之子孫。萬世是寶。

〔読み下し〕

正月季春、元日己丑。余れ畜なす孫たる書也、其れ吉き金を擇びて、厶て鑄たる缶を作り、厶て我が皇なる祖を祭り、吾れ厶て眉き壽を旂る。䜌書之子孫、萬世是れ寶とせよ。

〔現代語訳〕

陰暦四月の晩春、年初の日であるつちのとうしの日、私ことまことに先祖に孝行な子孫である欒書は、慎重に質のよい青銅を選んで、それを用いて鋳物の瓶を作り、それを用いて神霊となった私の祖先を祀り、私はそれによって私の長寿を祈った。欒書の子孫よ、万世の後までこの瓶を大切に宝とせよ。

※書き下し、読み下しに旧仮名遣いを用いる例があり、それには十分の理由があると認めるが、訳者はあえてそうしない。保存の必要が無いのなら、読み手に近音を知ってもらうだけで十分であり、いかめしい旧仮名遣いで、読み手を脅しつけるのは好みではないからだ。

「䜌書缶」では「也」を と記している。この文では、「也」は主語「書」の強調としか読めない。対して孔子没後の『墨子』や『孟子』には、述語の断定としか読めない「也」が出てくるが、これは戦国時代になって、「也」が述語を断定する語義を獲得したことになる。

と記している。この文では、「也」は主語「書」の強調としか読めない。対して孔子没後の『墨子』や『孟子』には、述語の断定としか読めない「也」が出てくるが、これは戦国時代になって、「也」が述語を断定する語義を獲得したことになる。

殷は黄河下流域の畑作農業国だった。それに取って代わった周は、はるか西方の、羊飼いの部族である。言葉がまるで違っていた可能性はかなり高い。さらに取って代わった秦は、周が元いた渭水上流域に始まった。殷周革命による文化的断絶は、一層激しかったろう。

音から見た「也」

なぜ「也」が断定の語義を獲得したのだろうか。「也」のカールグレン上古音はdi̯a( ̯ は二重母音のうち、弱い母音を示す。強いてカナに直すと「ディア」)とされ、同音が無い。近音にzi̯əɡ(強いてカナに直すとツィアェグ)があり、この上古音の漢字に「矣・已・以」がある。

| 匜 | 也 | 矣 | 已 | 以 | 厶 | 私 | 耜 | 它 | |

| カールグレン上古音 | dia | di̯a | zi̯əɡ | zi̯əɡ | zi̯əɡ | 不明 | si̯ər | dzi̯əɡ | tʰɑ |

| 藤堂上古音 | ḍieg | ḍiǎg | ɦɪəg | ḍiəg | ḍiəg | sier | sier | ḍiəg | t’ar |

| ※無声音を示す文字の下の°は、・で代用。 ̌は極短音、hは有気音、’は放出音を示す。 əはエに近いア。ɦはhの濁音。ɑは非円唇奥舌のア。 |

|||||||||

このうち最も古くから見られる字は、一説には「已」。”すでに”を示すことから断定の意も担い、それゆえ「也」が断定を示し得たのだが、「已」の原義は農具の耜だった。その形は金文では で示され、甲骨文からさほど形が変わっていない。

で示され、甲骨文からさほど形が変わっていない。

だが上記のようにzi̯əɡは「以」”用いる”をも意味した。従って甲骨文の時代、![]() は”スキ”も”用いる”も示したのだが、早くに分化して「以」を

は”スキ”も”用いる”も示したのだが、早くに分化して「以」を と書く甲骨文もあった。人がスキを用いる姿である。しかし上掲「䜌書缶」のように、金文でもなお

と書く甲骨文もあった。人がスキを用いる姿である。しかし上掲「䜌書缶」のように、金文でもなお![]() で”用いる”を示す例がある。

で”用いる”を示す例がある。

ただし「䜌書缶」の![]() は、通常「厶」と釋文(=解読)される。「厶」は「私」の初文(最初に現れた字形)とされ、のちに”わたし”を意味した。「厶」のカールグレン上古音は不明、藤堂上古音はsierで、「以」のそれはḍiəg。音通するとは言いがたいが、字形からは納得できる。

は、通常「厶」と釋文(=解読)される。「厶」は「私」の初文(最初に現れた字形)とされ、のちに”わたし”を意味した。「厶」のカールグレン上古音は不明、藤堂上古音はsierで、「以」のそれはḍiəg。音通するとは言いがたいが、字形からは納得できる。

それゆえ「以」と「厶」は、通用する字として扱われる。思うに![]() から派生した全ての字は、殷の時代には同じ発音だったのではないか。中国語音韻学上「上古」というのは、秦帝国以前を指す。その期間は甲骨文の出現から数えると千年以上に及び、二度の王朝交代があった。

から派生した全ての字は、殷の時代には同じ発音だったのではないか。中国語音韻学上「上古」というのは、秦帝国以前を指す。その期間は甲骨文の出現から数えると千年以上に及び、二度の王朝交代があった。

上古音が意味する範囲は、それほどまでに広い。しかも殷代では「帝辛」のように、被修飾語→修飾語の語順だったのが、周になると「文王」のように、修飾語→被修飾語になるほどの言語的断絶があった。だから![]() から各文字に派生した後で、音が変わっても不思議は無い。

から各文字に派生した後で、音が変わっても不思議は無い。

形から見た「也」

このように上古の漢文は、音だけでは読解できないことがある。無論だまし絵の解釈のように、個人の勝手な感想は排さねばならないが、![]() →厶のように、あまりにそっくりな記号を、無関係だと断言できない。その当否は、多数決によって仮の正当性を与えるしかないだろう。

→厶のように、あまりにそっくりな記号を、無関係だと断言できない。その当否は、多数決によって仮の正当性を与えるしかないだろう。

ところで「也」の金文には、![]() とは別系統のものがある。一つは

とは別系統のものがある。一つは で、男根の象形とも、女陰の象形ともされる。確実に言えるのは匜(カ音は也と同じでdia、藤音ḍieg)という青銅の水差しが当時あったことで、「匜」を意味する金文の

で、男根の象形とも、女陰の象形ともされる。確実に言えるのは匜(カ音は也と同じでdia、藤音ḍieg)という青銅の水差しが当時あったことで、「匜」を意味する金文の は、甲骨文の

は、甲骨文の (水+皿+手×2)とはまるで字形が違っている。

(水+皿+手×2)とはまるで字形が違っている。

瓦紋匜・宝鶏市周原博物館蔵

『字通』は![]() を匜の象形という。『学研漢和大字典』は

を匜の象形という。『学研漢和大字典』は![]() を「也」ではなく「它」(カ音tʰɑ、藤音t’ar)だとし、ハブの象形という。現在でも中国南部にはコブラが棲み、その威嚇する姿によく似るから、これに賛同したくなるが、これは感覚による判断で、多数決を頼るしか無い。

を「也」ではなく「它」(カ音tʰɑ、藤音t’ar)だとし、ハブの象形という。現在でも中国南部にはコブラが棲み、その威嚇する姿によく似るから、これに賛同したくなるが、これは感覚による判断で、多数決を頼るしか無い。

現在「匜」の金文は![]() だけでなく、容器を加えた形が知られる。初出は西周中期の金+

だけでなく、容器を加えた形が知られる。初出は西周中期の金+![]() 。

。

毒蛇や性器を、皿に盛りはしないだろう。やはり![]() は、水を差す象形と解する方がいいのかも知れない。ところが「它」の金文も、

は、水を差す象形と解する方がいいのかも知れない。ところが「它」の金文も、![]() に比定されている。

に比定されている。

錯綜した状況を、どう解釈すべきだろう。![]() はヘビ「它」tʰɑも、水差し「匜」diaも表したのか? 「施」が二つの音を持ち、”ほどこす”・”およぶ”と別の語義を併せ持つように、

はヘビ「它」tʰɑも、水差し「匜」diaも表したのか? 「施」が二つの音を持ち、”ほどこす”・”およぶ”と別の語義を併せ持つように、![]() は二つの音と語義を表したのか? そして偶然「匜」の音が、「也」と同じだったのか?

は二つの音と語義を表したのか? そして偶然「匜」の音が、「也」と同じだったのか?

それゆえ「也」を示すのに、![]() も使われる場合があるのだろうか。

も使われる場合があるのだろうか。

訳者が今考える仮説は次の通り。![]() は「它」tʰɑ”ヘビ”である。「匜」dia”水差し”は殷周革命の際、ブツと音は受け継がれたが文字は失伝し、音はおそらく「它」tʰɑにきわめて近かった。それで周人は匜器を「ヘビの器」と呼んだ。だから周で最初の匜には、金+它と記した。

は「它」tʰɑ”ヘビ”である。「匜」dia”水差し”は殷周革命の際、ブツと音は受け継がれたが文字は失伝し、音はおそらく「它」tʰɑにきわめて近かった。それで周人は匜器を「ヘビの器」と呼んだ。だから周で最初の匜には、金+它と記した。

「也」金文のもう一つの字形は で、戦国初期の「中山王鼎」に出る。この字体について、今のところ詳しいことは分からない。

で、戦国初期の「中山王鼎」に出る。この字体について、今のところ詳しいことは分からない。

「也」とは何か

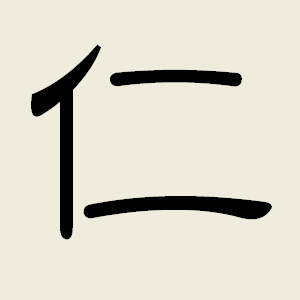

しかし「也」とはいったい何だったのだろう。『学研漢和大字典』は左を掲げてサソリの象形とし、『字通』は上掲の通り右を掲げて水差しの象形とする。「国学大師」は左右を掲げて右のみ言及し、性器または一説に水差し、と書いている。『大漢和辞典』は下記の通り。

ただ現在言えることは、左の![]() が初めて現れたのは上掲「欒書缶」であり、すでに原義を失って”まことに”の意で使われた。また、すでに水差しやヘビの意として、右の

が初めて現れたのは上掲「欒書缶」であり、すでに原義を失って”まことに”の意で使われた。また、すでに水差しやヘビの意として、右の![]() が用いられていた。しかし「也」として用いられたとは言えない。最古の「也」は左の

が用いられていた。しかし「也」として用いられたとは言えない。最古の「也」は左の![]() である。

である。

そして![]() =也は

=也は![]() =厶・以・已とは別の語だと認識された。おそらく音もかなり違っただろう。前王朝の殷では、二つは同じとみなされた可能性があるにもかかわらずだ。そして以・已と同音zi̯əɡの矣”~である”の字は戦国末期まで現れず、已”やむ”が断定を示していた。

=厶・以・已とは別の語だと認識された。おそらく音もかなり違っただろう。前王朝の殷では、二つは同じとみなされた可能性があるにもかかわらずだ。そして以・已と同音zi̯əɡの矣”~である”の字は戦国末期まで現れず、已”やむ”が断定を示していた。

そして矣の字が現れた戦国末期には、厶が”わたし”を意味するようになった。

では![]() の原義は何か。サソリか、それ以外か。それは今のところ分からない。新たな出土があるまで、「𠙵」”くち”から語気が漏れ出したさまと解しておく。それで論語を読むには困らない。わきまえるべきはただ一つ、「也」の論語の時代の意味。

の原義は何か。サソリか、それ以外か。それは今のところ分からない。新たな出土があるまで、「𠙵」”くち”から語気が漏れ出したさまと解しておく。それで論語を読むには困らない。わきまえるべきはただ一つ、「也」の論語の時代の意味。

孔子は断定として「也」を言わなかった。少なくともそう言った証拠は今のところ存在しない。だから断定の「也」が含まれた論語の章は、戦国時代以降の偽作の疑いがあり、そう疑うために、たかが(?)論語を読むために、甲骨文や金文を調べねばならないわけだ。

付録「也」の辞書的解釈

学研漢和大字典

象形。也は、平らにのびたさそりを描いたもの。它(タ)は、はぶへびを描いた象形文字で、蛇(ダ)の原字。よく也と混同される。しかし、也はふつう仮借文字として助辞に当て、さそりの意には用いない。他などの字の音符となる。

字通

匜とよばれる水器の形で、匜の初文。〔説文〕十二下に「女陰なり。象形」とし、重文として秦刻石の也の字をあげる。その字は秦・漢通行の字形であるが、すでにその初形を失ったものである。また語末の詞には古くは殹を用い、秦の〔新郪虎符〕に「行け殹」のようにいう。殹は呪医が矢で病気を祓うときに叫ぶ声を示し、醫(医)の初文。也を用いるのは音の仮借である。

大漢和辞典

象形。女の陰部にかたどる。乀(フツ、流れる意)に従い、音もまた乀に従う。一説に、它(タ)の字からきたとも、匜(イ)の字と同字であるともいう。

「国学大師」

金文第二例,像男性生殖器。篆文承之,二豎筆穿透上端,分向左右傾側。隸書左筆下端向右側彎曲伸出;右臂向上縮短。楷書承之,下體末端上挑而定體。有學者以為「也」是「匜」字的初文,是一種盥洗用具(《細說漢字》,P.80),可備一說。在六書中屬於象形。

コメント