論語:原文・書き下し

原文(唐開成石経)

子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲

- 「誦」字:〔甬〕→上下に〔龴月〕。唐順宗李誦の避諱。

校訂

東洋文庫蔵清家本

子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲

後漢熹平石経

(なし)

定州竹簡論語

子曰:「誦《詩》三百,受之政a,不328……奚以為?」329

- 受之政、今本作”授之以政”。

※定州竹簡論語は一般に、おそらく始皇帝のいみ名を避けて政→正だが、本章の例外の理由は不明。

標点文

子曰、「誦詩三百、受之政不達、使於四方、不能專對、雖多亦、奚以爲。」

復元白文(論語時代での表記)

※誦→頌・詩→辭。

書き下し

子曰く、詩の三つ百も誦ふるも、之に政を受くらば達ら不、四方於使して、專り對ふること能は不らば、多しと雖も亦ほ、奚ぞ以て爲らむ。

論語:現代日本語訳

逐語訳

先生が言った。「『詩経』の歌詞を三百全て口ずさむ者でも、もし政治を任せるとしくじり、四方に使いに出しても、独力で交渉できないようでは、(詩を)多く覚えたと言っても、何がそれで達成できるか。」

意訳

『詩経』を全部歌えます、と自慢する奴が、政治はしくじる使いは務まらずでは、全くの役立たずだ。

従来訳

先師がいわれた。――

「詩経にある三百篇の詩を暗(そらんず)ることが出来ても、政治をゆだねられて満足にその任務が果せず、諸侯の国に使して自分の責任において応対が出来ないというようでは、何のためにたくさんの詩を暗んじているのかわからない。」下村湖人『現代訳論語』

現代中国での解釈例

孔子說:「讀了許多書,讓他乾工作,卻完成不了任務;讓他搞公關,卻完成不了使命。這樣的人,書讀得再多,又有什麽用?」

孔子が言った。「あまたの本を読んだというので、その者に仕事をさせても、かえってやり終えることが出来ない。交渉事を任せても、まとめることが出来ない。このような人は、もっと本を読んだ所で、今さら何の役に立つのか?」

論語:語釈

子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。

「子」(甲骨文)

「子」は貴族や知識人に対する敬称。初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形で、古くは殷王族を意味した。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。孔子のように学派の開祖や、大貴族は、「○子」と呼び、学派の弟子や、一般貴族は、「子○」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。

(甲骨文)

「曰」は論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。

誦(ショウ)

(篆書)

論語の本章では”となえる”。”暗記する”と解しても良いが、この語義は春秋時代では確認出来ない。字の初出は戦国の竹簡。字形は「言」+「甬」”チンカンと鐘を鳴らすように湧き出る”で、口から勢いよく湧き出る言葉のさま。戦国時代から”となえる”の意に用いた。上古音で同音の「頌」に”となえる”の語義があり、西周末期の金文から存在する。詳細は論語語釈「誦」を参照。

詩三百(シサンハク)

論語では、孔子が編纂したとされる歌集『詩経』(『毛詩』)のこと。それまでの歌詞三千から、孔子が三百編を選んで収めたとされるが疑わしい。ただし個々の詩は孔子の手による、加筆・削除・改編があったと思われる。論語八佾篇で子夏が問うた詩がその一例に見えるが、後世の偽作。

(金文大篆)

「詩」の初出は戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は近音の「辞」。字形は「言」+「寺」”役所”のものや、「之」”ゆく”+「口」などさまざまある。原義が字形によって異なり、明瞭でない。詳細は論語語釈「詩」を参照。

(甲骨文)

「三」の初出は甲骨文。原義は横棒を三本描いた指事文字で、もと「四」までは横棒で記された。「算木を三本並べた象形」とも解せるが、算木であるという証拠もない。詳細は論語語釈「三」を参照。

(甲骨文)

「百」の初出は甲骨文。「ヒャク」は呉音。字形は蚕の繭を描いた象形。「白」と区別するため、「人」形を加えたと思われる。「爪である」という郭沫若(中国漢学界のボスで、中国共産党の御用学者)の説は、でたらめばかり言う男なので信用できない。甲骨文には「白」と同形のもの、上に「一」を足したものが見られる。「白」単独で、”しろい”とともに数字の”ひゃく”を意味したと思われる。詳細は論語語釈「百」を参照。

授(シュウ)→受(シュウ)

唐石経、ならびに清家本は「授」と記すが、現存最古の論語本である定州竹簡論語は「受」と記す。これに従い校訂した。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。

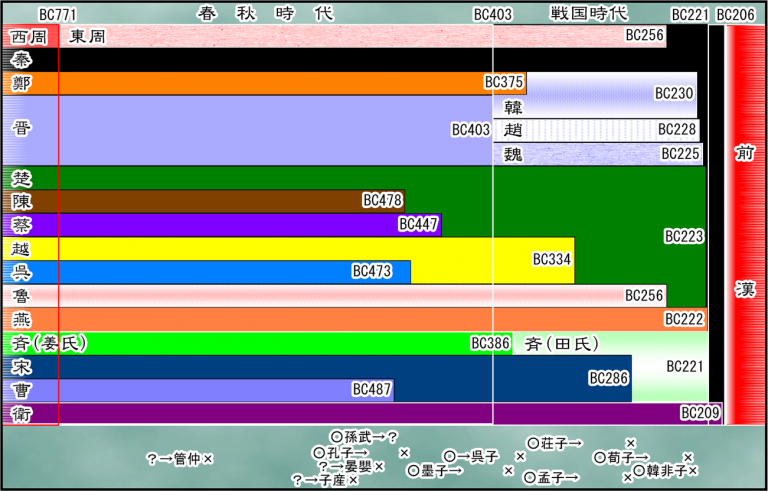

原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)

「授」(隷書)

「授」の初出は甲骨文。ただし戦国文字まで「受」と未分離。現行字体の初出は前漢の隷書。字形は二つの「又」”手”の間でものを受け渡すさまに、”うける”と区別するためにてへんが付いた形。当然ながら「受」と同音。「ジュ」は呉音。春秋末期までに、”授ける”・”受け取る”の意に用いた。詳細は論語語釈「授」を参照。

(甲骨文)

「受」の初出は甲骨文。初出の字形は上下対になった「又」”手”の間に「舟」。「舟」の意味するところは不明だが、何かを受け渡しするさま。甲骨文の「舟」は”ふね”ではなく国名。”ふね”と釈文される「舟」の甲骨文は存在するが明らかに字形が違い、ほとんど現行の「舟」字に近い。論語の時代、「授」と書き分けられていない。「ジュ」は慣用音、呉音は「ズ」。春秋末期までに、”受け取る”・”渡す”の意に用いた。詳細は論語語釈「受」を参照。

之(シ)

(甲骨文)

論語の本章では”その者”。「誦詩三百」する者を指す。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。

政(セイ)(まつりごと)

(甲骨文)

論語の本章では”行政の実務”。初出は甲骨文。ただし字形は「足」+「丨」”筋道”+「又」”手”。人の行き来する道を制限するさま。現行字体の初出は西周早期の金文で、目標を定めいきさつを記すさま。原義は”兵站の管理”。論語の時代までに、”征伐”、”政治”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「政」を参照。

定州竹簡論語では通常は「正」と記す。本章だけ「政」になっている理由は分からない。他章で「正」と書いた理由は、おそらく秦の始皇帝のいみ名を避けたため(避諱)。『史記』で項羽を本紀に記し、正式の中華皇帝として扱ったのと理由は同じで、前漢の認識では漢帝国は秦帝国に反乱を起こして取って代わったのではなく、正統な後継者と位置づけていた。

不(フウ)

(甲骨文)

漢文で最も多用される否定辞。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。初出は甲骨文。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義。詳細は論語語釈「不」を参照。現代中国語では主に「没」(méi)が使われる。

達(タツ)

(甲骨文)

論語の本章では仕事を”成し遂げる”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は↑+「止」”あし”で、歩いてその場にいたるさま。原義は”達する”。甲骨文では人名に用い、金文では”討伐”の意に用い、戦国の竹簡では”発達”を意味した。詳細は論語語釈「達」を参照。

使(シ)(つかいす)

(甲骨文)

論語の本章では”使者を務める”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「事」と同じで、「口」+「筆」+「手」、口に出した事を書き記すこと、つまり事務。春秋時代までは「吏」と書かれ、”使者(に出す・出る)”の語義が加わった。のち他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。詳細は論語語釈「使」を参照。

於(ヨ)

(金文)

論語の本章、「見於夫子」では”~に”。「選於衆」では”~から”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。

四方(シホウ)

論語の本章では”各地”。

甲骨文

「四」の初出は甲骨文。字形は横線を四本引いた指事文字。現行字体の初出は春秋末期の金文。甲骨文の時代から数字の”4”を意味した。詳細は論語語釈「四」を参照。

(甲骨文)

「方」の初出は甲骨文。字形は「人」+「一」で、字形は「人」+「一」で、甲骨文の字形には左に「川」を伴ったもの「水」を加えたものがある。原義は諸説あるが、甲骨文の字形から、川の神などへの供物と見え、『字通』のいう人身御供と解するのには妥当性がある。おそらく原義は”辺境”。論語の時代までに”方角”、”地方”、”四角形”、”面積”の意、また量詞の用例がある。”やっと”の意は戦国時代の「中山王鼎」まで下る。秦系戦国文字では”字簡”の意が加わった。詳細は論語語釈「方」を参照。詳細は論語語釈「方」を参照。

能(ドウ)

(甲骨文)

論語の本章では”~できる”。字の初出は甲骨文。「ノウ」は呉音。原義は鳥や羊を煮込んだ栄養満点のシチューを囲んだ親睦会で、金文の段階で”親睦”を意味し、また”可能”を意味した。詳細は論語語釈「能」を参照。

「能~」は「よく~す」と訓読するのが漢文業界の座敷わらしだが、”上手に~できる”の意と誤解するので賛成しない。読めない漢文を読めるとウソをついてきた、大昔に死んだおじゃる公家の出任せに付き合うのはもうやめよう。

專*對(センタイ)

論語の本章では”一人で応対する”。おそらくは「詩」を踏まえて、通訳無しに外交交渉が出来ることを含意する。

(甲骨文)

「專」の初出は甲骨文。新字体は「専」。字形は〔東〕”穀物を蓄えたふくろ”+〔又〕”手”で、貴重品を独り占めするさま。甲骨文から”もっぱら”の意に用いた。詳細は論語語釈「専」を参照。

(甲骨文)

「對」の初出は甲骨文。新字体は「対」。「ツイ」は唐音。字形は「丵」”草むら”+「又」”手”で、草むらに手を入れて開墾するさま。原義は”開墾”。甲骨文では、祭礼の名と地名に用いられ、金文では加えて、音を借りた仮借として”対応する”・”応答する”の語義が出来た。詳細は論語語釈「対」を参照。

雖(スイ)

(金文)

論語の本章では”それでも”。初出は春秋中期の金文。字形は「虫」”爬虫類”+「隹」”とり”で、原義は不明。春秋時代までの金文では、「唯」「惟」と同様に使われ、「これ」と読んで語調を強調する働きをする。また「いえども」と読んで”たとえ…でも”の意を表す。詳細は論語語釈「雖」を参照。

多(タ)

(甲骨文)

論語の本章では覚えた詩が”多い”。初出は甲骨文。字形は「月」”にく”が二つで、たっぷりと肉があること。原義は”多い”。甲骨文では原義で、金文でも原義で、戦国の竹簡でも原義で用いられた。詳細は論語語釈「多」を参照。

亦(エキ)

(金文)

論語の本章では”それでも”。「詩三百を誦え」ない者と同様に、の意。初出は甲骨文。字形は人間の両脇で、派生して”…もまた”の意に用いた。”おおいに”の意は甲骨文・春秋時代までの金文では確認できず、初出は戦国早期の金文。のちその意専用に「奕」の字が派生した。詳細は論語語釈「亦」を参照。

「雖」だけでも”それでも”の意となるが、「雖~亦」と同義の言葉を繰り返したのは、もし発言者が史実の孔子なら、”字面だけ暗記しやがって馬鹿者が。そんなんでは何にもならない”といういらだちを表していると読める。

奚(ケイ)

(甲骨文)

論語の本章では”なに”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。カールグレン上古音はɡʰieg(平)。字形は「𡗞」”弁髪を垂らした人”+「爪」”手”で、原義は捕虜になった異民族。甲骨文では地名のほか人のいけにえを意味し、甲骨文・金文では家紋や人名、”奴隷”の意に用いられた。春秋末期までに、疑問辞としての用例は見られない。詳細は論語語釈「奚」を参照。

以(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”それで”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。

爲(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”~になる”→”役に立つ”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。

奚以爲(なんぞもってならむ)

「奚」”何”が「以」”それで”「爲」”~になる”か、の意。詩三百を覚えたことによって、どのような役に立つか、立ちはしないではないか、という反語。通説では「なにをもってせむ」と読むが、文法をまるで無視した訓読で間違っている。「奚」は主語なのだから、「なにを」ではなく「なにが」だからだ。

『学研漢和大字典』「奚」条

- 「奚以」は、

- 「なんぞもって~」とよみ、「どうして~しようか(いやしない)」と訳す。反語の意を示す。「夫為天下者、亦奚以異乎牧馬者哉=それ天下を為(おさ)むる者も、また奚(なん)ぞもって馬を牧する者と異ならん」〈天下を治めることも、馬を飼うのと何も違わないではないか〉〔荘子・徐無鬼〕

論語:付記

検証

論語の本章は春秋戦国に引用や再録が無く、事実上の初出は前漢中期の定州竹簡論語になる。

「誦詩~不達」の再出は後漢初期の王充『論衡』超奇篇、「使於四方~雖多亦奚以為」の再出は同じく後漢初期の『漢書』芸文志になる。「詩三百」という言い回しが、そもそも孔子による現伝『詩経』の編集を前提としている点もいかがわしいが、文字史的には論語の時代まで遡れるので、とりあえず史実の孔子の言葉として扱う。

解説

論語の本章の「詩」は、「三百」にこだわらなければ、孔子が塾の教科書として詩集を編んだことは十分想像されるし、孔子塾の必須科目が、礼・楽・書・射・御・数の六芸だったという通説を疑う理由は無い。帝政期以降はもっぱら『詩経』の暗記だけで「楽」を学ぶ代用としたが、孔子の時代は歌詞も覚えたし声楽も器楽も伝授した。儀式に伴う器楽は儒家の技能として必須だったし、国際公用語としての歌詞の暗記が必要だったからでもある。

| 六芸 | ||||||

| 礼 貴族の社会常識 |

楽 音楽と詩歌 |

射 弓術 |

御 戦車の操縦 |

書 古典と歴史 |

数 算術 |

|

| 五経 | ||||||

| 礼経 礼儀作法 |

詩経 ポエム |

書経 古典と歴史 |

春秋 歴史 |

易経 占い |

||

中国は現在でも、北京と上海の言葉は、英語とドイツ語程度に違う。従って春秋の君子が外交使節として働く際、諸侯国の共通言語になりうるのは古詩の歌詞しかなかった。

なぜ歴史ではなく詩歌だったかと言えば、現代でも日本の近所に、「古ければ偉い」と言い張れば国がまとまるという、頭のおかしな連中の集まりがあるのを考えれば分かりやすい。春秋諸侯国はそれぞれに始祖伝説を持ち、他国より由緒があるのを競った。共通の史観など持ちようがない。

南方の楚国は明らかに黄河文明圏とは系統を異にするし、宋国は前王朝・殷の末裔を誇り、あるいは周を格下にも見た。西方の秦国も周の故地を領土にするとは言いながら、その文化は多分に西方遊牧民的で、周と対等の始祖伝説も持っていた(論語泰伯編18余話「禹の創造」)。

禹は夏王朝の開祖とされるが、夏王朝は文字が無いからありもしなかったし、夏王朝伝説も春秋後半からしか確認出来ず(論語為政篇23余話「叔尸鐘」)、ゆえに現伝の『書経』が、そうした諸侯国の最大公約数的な伝説しか載せていないのはもっともでもある。

儒家を復興した戦国中期の孟子も、国盗りから日の浅い田斉のために、「田氏の故国である陳国は夏王朝より古い舜王の末裔」という伝説をでっち上げてやったりした。そもそも舜が孟子の創作で(論語語釈「舜」)、陳国はとうに滅んでいたから、言いたい放題だったのである。

対して現伝の『詩経』は当時の中原(大行山脈以東の黄河下流域)を中心に、東方の斉国、北方の魏国(晋国)、西方の秦国の民謡を含む。それゆえに諸侯国共通の古典として受け容れやすく、のちに『楚辞』を編む楚国をやや例外にすれば、その言葉には国際共通語としての役割があった。

また国内での政論の際も、『春秋左氏伝』の伝える所では、たびたび古詩を持ち出して自分の論拠にしたり、感慨を述べたりしている。春秋の君子は内政に携わる場面でも、また日常の世間付き合いでも、古詩の教養が不可欠だった。

(晋国の宰相だった趙盾が、後見役として暗愚な主君の霊公をたびたび諌言するので、霊公は趙盾に刺客まで放った。趙盾は国外に逃げたが、逃げきる前に趙盾のいとこが霊公を殺した。大急ぎで趙盾が帰国すると、朝廷にでかでかと「趙盾が主君を殺した」と貼り出してある。趙盾は記録官に「私ではない」と抗議したが、「宰相のあなたがまだ国境を出る前に、国公殿下はあなたの一族に殺されたのですから、あなたが殺したのも同じです」と屁理屈を言って貼り出しをやめない。)

趙盾「嗚呼、我之懷矣、自詒伊慼、其我之謂矣。」

”ああ、自分の善意が、危害となって自分に返ってくると古詩に言うが、それはこういうことを言うんだなあ。”(『春秋左氏伝』宣公二年)

論語の本章、新旧の注は次の通り。

古注『論語集解義疏』

子曰誦詩三百授之以政不逹使於四方不能専對雖多亦奚以為註專猶獨也

本文「子曰誦詩三百授之以政不逹使於四方不能専對雖多亦奚以為」。

注釈。專とは独りで、というような事である。

注釈者の名が無いことから、この書き込みは何晏によるものとみてよいが、漢儒は本章に何も感じなかったのだろうか。論語の新古の注には、「いちいちそんなことまで書き込むなよ」と言いたくなるような下らない書き込みが山とあるのに、どうにもいかがわしい。

論語の本章を、いまいち史実の孔子の言葉であると言い張るのをためらうのは、こういう書き込みの不在から、あるいは董仲舒による創作など、論語の本章が存外新しいのではないかという疑いがあるからだ。

新注『論語集注』

子曰:「誦詩三百,授之以政,不達;使於四方,不能專對;雖多,亦奚以為?」使,去聲。專,獨也。詩本人情,該物理,可以驗風俗之盛衰,見政治之得失。其言溫厚和平,長於風諭。故誦之者,必達於政而能言也。程子曰:「窮經將以致用也。世之誦詩者,果能從政而專對乎?然則其所學者,章句之末耳,此學者之大患也。」

本文「子曰:誦詩三百,授之以政,不達;使於四方,不能專對;雖多,亦奚以為?」

使の字は尻下がりに読む。專とは単独で、の意である。詩は人の情に基づき、物のことわりを言い表す。その結果風俗の高低を記すことが出来、政治の得失を表すことが出来る。その言葉が温厚で和んでいるなら、遠回しに人を教え諭すのに向いている。だから詩を暗唱する者は、必ず行政の達者になり口車が回るようになる。

程頤「『詩経』を極めようとする目的は、実用の助けにするためである。世間で『詩経』を暗誦する連中は、果たして行政や外交に向いているのだろうか? だからそういう連中は、ただ文字面だけを覚えているに過ぎず、こういうただのオタクに成り下がるのが、勉強する者の出来損ないというわけだ。」

程頤は精神医学上の病人で、どうにもならぬ高慢ちきで、科挙に受かる前なのに皇帝へ説教文を送りつけて不合格にされた。そういう男が言う「世之誦詩者,果能從政而專對乎?」であると理解して新注は読まねばならない。論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」を参照。

余話

ウソばかりついていたわけではない

『左伝』など論語時代の史書を読むと、説得や交渉では詩の一節が頻繁に引用されている。実際はどうか知らないが、欧米の責任ある地位の者が会話に聖書やキケロ、シェークスピアを引用すると言われているのと似ている。日本では『平家物語』とかがあたるのだろうか。

孔子塾の門を叩くのは、勉強によって身分差別を乗り越えたい、主に低身分の若者たちだったが、目的が仕官だっただけに、詩経の暗誦に励んだのだろう。しかし暗記力と交渉力・政治力は別物で、こんにちの社会で政治家と官僚は分業している事情がそれを物語る。

知識をいくら詰め込んでも一人前の君子にはなれない、とするのが孔子の教説で、詩の暗記などは徳=人格に伴う技能を高めるためで、つまりは今日で言う外国語の役割に過ぎなかった。それを勘違いした弟子がいたから、このようなお説教になったと想像できる。

しかし訳者の思う所、もっとドス黒い意図がありそうだ。

意地悪く考えれば、論語の後半に影響を残した孔子塾の政治派=子貢の派閥が、小人派=曽子などの派閥をくさしていると見る事も出来る。本の虫で口だけは良く回るが、同じ口を回すなら子貢のように、五カ国を一挙にひっくり返すぐらいの事をやってみろ、ということだろう。

対して論語の前半には、子貢をおとしめる言葉がいくつかある。「君子は器ならず」と「瑚璉なり」の組み合わせはその代表例。ただ歴史上の中国人も、どちらかと言えば暗記だけの人物を重く見なかった点では同じで、それが高級官僚採用試験=科挙の歴史にも反映した。

科挙はのちに進士科だけが残ったが、宋代までは明経科と言って、儒教経典の暗記度合いを試すコースも存在した。明経科もまた細分化され、五経=易経・詩経・書経・礼記・春秋全部を試すものから、三経・二経を試すもの、さらに学究と言って一経だけ試すコースもあった。

よほどの暗記力が無ければ五経など無理で、勢い人気は学究に集まったが、その代わりただの暗記屋と見なされ、場合によっては科挙合格者の数にさえ入れて貰えなかったという。対して進士は経典の暗記の他、詩の作成に時事論文も課されたから、これが科挙の本道になった。

詩だけ暗記しても尊敬されない。それは中国史を通した通念だったと言っていい。

なお「孔子が古詩を編集して現伝の詩経を編纂した」という儒者のでっち上げに対し、清の梁章鉅は、自身も科挙を突破し、それも優等で合格した(合格と同時に翰林院=帝国高等研究所入りしている)れっきとした儒者にもかかわらず、論語の本章への注釈で次のように書いている。

『史記』孔子世家は、「古詩三千編から、孔子が重複を取り除いて、礼法のためになるもの三百五編を選んで『詩経』を編纂した」と言うが、これはでっち上げだ。古詩はたったの三百十一編あったに過ぎない。だから三百編暗記できたら、それで十分だと本章では言っているのだ。昔の人は竹簡に、手で文章を書いたから、三百編の詩集だけでも恐ろしく場所を取るし面倒くさいと言ってよい。後世の人間は紙に文字をぱんぱんと印刷し、そんなページをいくらペラペラめくった所で、大した読書と言えないが、そういうのとは違うのだ。(『論語旁證』巻十三・誦詩三百章)

梁章鉅は政府高官としても出世し、それも世渡りではなく実務を評価されたかららしい。文官として一省の順撫(知事)を務めたり、武官として西洋列強との防戦にも当たった。訳者は清朝考証学をこき下ろしてきたが、清儒のみながみな、バカでないことはもちろんである。

コメント