論語:原文・書き下し

原文(唐開成石経)

子夏問孝子曰色難有事弟子服其勞有酒食先生饌曽是以爲孝乎

校訂

諸本

東洋文庫蔵清家本

子夏問孝子曰色難/有事弟子服其勞有酒食先生饌/曽是以爲孝乎

※「難」字へん〔𦰩〕は〔艹〕ではなく〔龷〕

後漢熹平石経

子夏問孝子白色難有…勞有…孝…

定州竹簡論語

[子夏問孝。]子曰:「色難。有[事,弟子服]其[勞;有酒食,先]12……增a是以為孝乎?」13

- 增、今本作「曾」。

標点文

子夏問孝。子曰、「色難。有事弟子服其勞。有酒食先生饌。增是以爲孝乎。」

復元白文(論語時代での表記)

※「饌」→「善」(膳)・增→曾。論語の本章は、「問」の用法に疑問がある。

書き下し

子夏、孝を問ふ。子曰く、色こそ難けれ。事有れば弟子其の勞に服ひ、酒食有れば先生饌ふ。是を增るも以て孝と爲らん乎。

論語:現代日本語訳

逐語訳

子夏が孝を問うた。先生が言った。「雰囲気が難しい。行事の際、年少者が行事の下働きをし、酒や食べ物があって年長者が(神霊に)供える。こんなことを重ねても、それで孝になるだろうかね。」

意訳

孝行には雰囲気が重要だ。祭礼で若い者が、力は要るが経験の要らない下仕事をし、年寄りが、力は要らぬが所作に経験の要る供え物をするのは、まあいい。だが互いに知らん振り、ギスギスした雰囲気なら、こんな形ばかりのお祭りをいくら繰り返しても、年長者や先祖への孝行になるはずがないよなあ。

従来訳

子夏が孝の道を先師にたずねた。先師がこたえられた。――

「むずかしいのは、どんな顔付をして仕えるかだ。仕事は若いもの、ご馳走は老人と、型通りにやったところで、それに真情がこもらないでは孝行にはなるまい。」下村湖人『現代訳論語』

現代中国での解釈例

子夏問孝,孔子說:「和顏悅色很難。有事情,子女都去做;有酒肉,老人隨便吃;這樣就是孝嗎?」

子夏が孝を問うた。孔子が言った。「温和と喜びの表情はとても難しい。行事があると、若者はみな立ち働くが、出た酒と料理は、老人が好き勝手に飲み食いする。こんなので孝になるんだろうかね?」

論語:語釈

子夏(シカ)

孔子の弟子。論語先進篇2で文学=古典研究に優れると孔子に評された、孔門十哲の一人。本名の「商」、あざ名の「夏」と、中国最古の二王朝の名を自分から名乗り出している点で、ものすごい古代文明ヲタクに読み取れる。

論語の時代、夏王朝の伝説はすでにあったが(論語為政篇23余話)、殷より前の王朝があったにせよ、最古の漢字である甲骨文字は殷代後期にならないと現れないから、「夏」王朝と断じうる根拠が無い。

「夏」の開祖禹王は、孔子も知っていた可能性が無くはないが、具体的な伝説を作ったのは、孔子とすれ違うように生きた墨子で、儒家に対抗するため、儒家が聖人と持ち上げた周の文王武王より古い禹王を、土木技術に長けるとされたのは、墨家の開祖に据えられたからだ。

ともあれ筋金入りの石頭で、「チマチマするんじゃない」と孔子にたしなめられた。詳細は論語の人物:卜商子夏を参照。

(甲骨文)

「子」は貴族や知識人への敬称。開祖級の知識人や大夫(家老)級以上の貴族は場合は孔子や孟懿子のように「○子」”○先生”・”○さま”と呼び、弟子や一般貴族は子夏のように「子○」”○さん”と呼ぶ。初出は甲骨文。詳細は論語語釈「子」を参照。

「夏」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「日」”太陽”の下に目を見開いてひざまずく人「頁」で、おそらくは太陽神を祭る神殿に属する神官。甲骨文では占い師の名に用いられ、金文では人名のほか、”中華文明圏”を意味した。また川の名に用いた。詳細は論語語釈「夏」を参照。

問(ブン)

(甲骨文)

論語の本章では”問う”。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。戦国の金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国最末期の竹簡から。それ以前の戦国時代、「昏」または「𦖞」で”問う”を記した。詳細は論語語釈「問」を参照。

孝(コウ)

(甲骨文)

論語の本章では、”年下の年上に向けた付き合い方”。初出は甲骨文。原義は年長者に対する、年少者の敬意や奉仕。ただしいわゆる”親孝行”の意が確認できるのは、戦国時代以降になる。詳細は論語語釈「孝」を参照。

子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。

漢石経では「曰」字を「白」字と記す。古義を共有しないから転注ではなく、音が遠いから仮借でもない。前漢の定州竹簡論語では「曰」と記すのを後漢に「白」と記すのは、春秋の金文や楚系戦国文字などの「曰」字の古形に、「白」字に近い形のものがあるからで、後漢の世で古風を装うにはありうることだ。この用法は「敬白」のように現代にも定着しているが、「白」を”言う”の意で用いるのは、後漢の『釈名』から見られる。論語語釈「白」も参照。

この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。

色(ソク)

(金文)

論語の本章では”気配”→”雰囲気”。初出は西周早期の金文。「ショク」は慣用音。呉音は「シキ」。金文の字形の由来は不詳。原義は”外見”または”音色”。詳細は論語語釈「色」を参照。

なお孔子は論語で親や年長者を敬うよう説いたが、隷属は説かなかった。

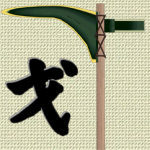

難(ダン/ダ)

(金文)

論語の本章では”難しい”。初出は西周末期の金文。「ダン」の音で”難しい”、「ダ」の音で”鬼遣らい”を意味する。「ナン」「ナ」は呉音。字形は「𦰩」”火あぶり”+「鳥」で、焼き鳥のさま。原義は”焼き鳥”。それがなぜ”難しい”・”希有”の意になったかは、音を借りた仮借と解する以外にない。西周末期の用例に「難老」があり、”長寿”を意味したことから、初出の頃から、”希有”を意味したことになる。詳細は論語語釈「難」を参照。

論語の本章では「色難」を「おもむきこそかたけれ」と訓読したが、「おもむきはかたし」でも構わない。ようするに、「色」は主語で「難」が述語であることが示せればよい。

係り結びに読んだのは、子夏の問いに対して孔子が、”孝行と言ってもいろんな要素があるが、その中でも特に雰囲気が大事で、形式通りに行事が進んでも、ギスギスしていては仕方がない”と答えたであろうと想像したのが理由。

漢文は翻訳=読者の母語に置き直すこと、が出来るなら、その後なら解釈に幅があってもよい。置き直すことも出来ないのに、勝手なウンチクを塗り付ける、あるいは古人のホラを疑いもせず猿まねするから、儒者や漢学教授が疑わしいのである。

有(ユウ)

(甲骨文)

論語の本章では、”(機会が)ある”。初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。金文以降、「月」”にく”を手に取った形に描かれた。原義は”手にする”。原義は腕で”抱える”さま。甲骨文から”ある”・”手に入れる”の語義を、春秋末期までの金文に”存在する”・”所有する”の語義を確認できる。詳細は論語語釈「有」を参照。

事(シ)

(甲骨文)

論語の本章では”出来事”→”祭礼”。「ジ」は呉音。動詞としては主君に”仕える”の語義がある。初出は甲骨文。甲骨文の形は「口」+「筆」+「又」”手”で、原義は口に出した言葉を、小刀で刻んで書き記すこと。つまり”事務”。春秋時代までに”臣従する”・”仕事”・”命じる”・”出来事”の語義は確認できる。詳細は論語語釈「事」を参照。

弟(テイ)

(甲骨文)

論語の本章では、”年下”。初出は甲骨文。字形はカマ状のほこ「戈」の、かねと木の柄を結びつけた部分で、原義は紐で順序よく結んで行くことから、順番のさま→”兄に対する弟”の意になった。詳細は論語語釈「弟」を参照。

弟子(テイシ)

論語の本章では”でし”ではなく、「わこうど」と読んで、”年少者”・”若者”。「先生」”年配者”に対する語。漢文では対句を意識して訓読し、翻訳すると大いにはかどる。

| 有事 | 弟子 | 服其勞 |

| 有酒食 | 先生 | 饌 |

服(フク)

(甲骨文)

論語の本章では”仕事をする”。初出は甲骨文。字形は「凡」”たらい”+「卩」”跪いた人”+「又」”手”で、捕虜を斬首するさま。原義は”屈服させる”。甲骨文では地名に用い、金文では”飲む”・”従う”・”職務”の用例がある。詳細は論語語釈「服」を参照。

其(キ)

(甲骨文)

論語の本章では「事」を指し示す指示代名詞。「此」と異なりやや離れた事物を指す指示代名詞で、「有事弟子服其勞」の句中では直近の「弟子」ではなく「事」、つまり”祭礼の行事”を指す。

字の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。かごに盛った、それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。

勞(ロウ)

(甲骨文)

論語の本章では”仕事”。新字体は「労」。初出は甲骨文。ただし字形は「褮」-「冖」。現行字体の初出は秦系戦国文字。甲骨文の字形は「火」二つ+「衣」+汗が流れるさまで、かがり火を焚いて昼夜突貫工事に従うさま。原義は”疲れる”。甲骨文では地名、”洪水”の意に用い、金文では”苦労”・”功績”・”つとめる”の用例がある。また戦国時代までの文献に、”ねぎらう”・”いたわる”・”はげます”の用例がある。詳細は論語語釈「労」を参照。

酒食(シュウショク)

論語の本章では”〔霊前や神前に供える〕酒と食べ物”。中国の供物は大がかりになると、まるごと動物を屠って祭壇に供えたりする。孔子も死後、漢の高祖劉邦によって、派手な供物を受けている。ただし下の図は、中華皇帝にしては実にケチくさい供え物と言っていい。

供えられているのはまん中が牛、左が羊、右が豚。牛羊豚と三つ揃った供物や焼肉セットを「牢」といい、その百人前を意味する「百牢」は、”最高のご馳走”を意味する。中華皇帝となると毎日というわけには行かないが、それに近い贅沢はどうということがないはず。

劉邦は確かに名君の一人だが、儒者が大嫌いで説教されると、その冠を奪い取って酒臭いしょうべんを垂れたと史記に言う。

「酒」(甲骨文)

「酒」は論語の本章では、さけでも”色の澄んだ清酒”を言う。甘くて色の濁った濁り酒「醴」に対し、それを布袋で”チュウ”と絞り、漉して作った。「シュ」は呉音。「酒」の初出は甲骨文。甲骨文の字形には、現行字体と同じ「水」+「酉」”酒壺”のものと、人が「酉」を間に向かい合っているものがある(上掲)。原義は”さけ”。甲骨文では原義のほか、地名に用いた。金文では原義のほか、十二支の十番目に用いられた。さらに氏族名や人名に用いた。詳細は論語語釈「酒」を参照。

「食」(甲骨文)

「食」は論語の本章では”食べもの”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「亼」+点二つ”ほかほか”+「豆」”たかつき”で、食器に盛った炊きたてのめし。甲骨文・金文には”ほかほか”を欠くものがある。「亼」は穀物をあつめたさまとも、開いた口とも、食器の蓋とも解せる。原義は”たべもの”・”たべる”。詳細は論語語釈「食」を参照。

先生(センセイ)

論語の本章では”先に生まれた者”の意で、年長者。師匠と区別する場合は、「せんじょう」と読む場合がある。

「先」(甲骨文)

先(セン)は論語の本章では”以前の”。初出は甲骨文。字形は「止」”ゆく”+「人」で、人が進む先。甲骨文では「後」と対になって”過去”を意味し、また国名に用いた。論語の時代までの金文では、加えて”先行する”を意味した。詳細は論語語釈「先」を参照。

「生」(甲骨文)

生(セイ)は論語の本章では”生まれる”。初出は甲骨文。字形は「屮」”植物の芽”+「一」”地面”で、原義は”生える”。甲骨文で、”育つ”・”生き生きしている”・”人々”・”姓名”の意があり、金文では”月齢の一つ”、”生命”の意がある。詳細は論語語釈「生」を参照。

饌(セン)

(前漢隷書)

論語の本章では”〔神などに〕供える”。初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。部品の「巽」も晋系戦国文字までしか遡れない。論語時代の置換候補として「善」(膳)が挙げられ、音素の単純共通率は50%。さらに「d」と「ȡ」はごく近いから、置換字と言っていい。

| 饌 | d | ʐʰ | i̯ | w | a | n | |

| 善 | ȡ | i̯ | a | n |

部品の「巽」は、「丌」”台”の上にのせた首二つで、戦勝の首祭りのさま。「饌」はそれに「食」”食物”を加えた字で、原義は”食物を供える”。詳細は論語語釈「饌」を参照。

『経典釈文』の言う鄭玄本の「饌」→「餕」”食べ残し(を食べる)”は、『論語集釋』で下掲のように考証された通り、「饌」の異体字とみるべき。訳者が参照しうる『経典釈文』原文は古くても清代の版で、論語学而篇1の「有朋」→「朋友」のように同音であるなどの傍証がない限り、新しい版をもとに論語の本文を校訂するのはためらう。引用文中の恵棟は清儒、1697-1758。

惠棟九經古義:鄭氏論語「饌」作「餕」,云:「食餘曰餕。」案儀禮注云:「古文『籑』皆作『餕』。」說文曰:「籑,具食也。」或作「饌」,從巽。則「餕」爲古文「饌」也。

「餕」の初出は後漢の『説文解字』で、カールグレン上古音はtsi̯wən(去)。「饌」のdʐʰi̯wan(去)と近音同調ではあるが同音ではない。『大漢和辞典』によると「餕」は「或は籑に作る」といい、「籑」は「餕に同じ」「饌に同じ」という。

有酒食先生饌(さけじきあればとしかさそなう)

伝統的な論語の解釈では、「酒食有れば先生に饌う」と読み、年寄りが供え物を食べる話になっているが、語順から見て目的語-動詞となるのでおかしい。

有(無主動詞)酒食(目的語)、先生(主語)饌(動詞)

(そこに)酒や食べ物があったら、年長者が供える。

「A饌」とあったらAが供えるのであって、Aに供えるのではない。

中国語の主語には施事主語(主語が…する)と、受事主語(主語に…する)があるとされ、ヨーロッパ言語の「主語」subjectとは違うが、それでも受事主語に解さねばならない場合を除いて、施事主語と解する方に理がある。だがそもそも、文法用語を貼り付ければ漢文が読めるわけではない。

日本語にも「この道は通れます」のように、受事主語がある。中国語は欧米語にかなり近いが、それでも欧米文法で割り切ろうとして失敗続きだったのがここ100年あまりの中国文法学史であり、さらに欧米語と遠い日本語ならなおさらだ。

なお論語の本章の場合、「酒食がある時に年長者が…」の意だから、「有れば」と確定条件に読んでいい。伝統的な漢文の読み下しでは、「ば」の仮定条件と確定条件を特に区別しないが、漢文を正しく解読するためには、このような点にもっと気を遣うべきだ。

曾(ソウ)→增(ソウ)

(甲骨文)

論語の本章では、”(形だけ敬うしぐさを)どんなに重ねても”。伝統的に置き字として意味を取らないが、”かさねる”の意味がある。ただしこの語義は春秋時代以前では確認できない。

置き字とは、漢文が読めないのに読めると称して朝廷や世間をたばかり続けた、おじゃる公家やくそ坊主が読めない字が出てきたのを「置き字だ」と言ってごまかしてきた言い訳。簡潔を事とする漢文に、意味の無い言葉など含まれているわけが無い。また、何が置き字になるならないの基準は、おじゃる・坊主・漢学教授など古来の漢文業者の九分九厘が知らない。つまり置き字など存在しないわけだ。

「曾」(曽)の初出は甲骨文。旧字体が「曾」だが、唐石経・清家本ともに「曽」またはそれに近い字体で記している。字形は蒸し器のせいろうの象形で、だから”かさねる”の意味がある。「かつて」・「すなはち」など副詞的に用いるのは仮借で、西周の金文以降、その意味が現れたため、「甑」”こしき”の字が作られた。「甑」の初出は前漢の隷書。詳細は論語語釈「曽」を参照。

「增」(楚系戦国文字)

また定州論語により、「增」(増)と校訂できたので、”かさねて”と解釈する根拠が強くなった。「ゾウ」は慣用音。詳細は論語語釈「増」を参照。

是(シ)

(金文)

論語の本章では”こんなこと”。初出は西周中期の金文。「ゼ」は呉音。字形は「睪」+「止」”あし”で、出向いてその目で「よし」と確認すること。同音への転用例を見ると、おそらく原義は”正しい”。初出から”確かにこれは~だ”と解せ、”これ”・”この”という代名詞、”~は~だ”という接続詞の用例と認められる。詳細は論語語釈「是」を参照。

以(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”それで”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。

爲(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”~になる”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。

乎(コ)

(甲骨文)

論語の本章では、”…なのかねえ”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞や助詞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。

增是以爲孝乎(これをかさぬるももてこうたらんか)

論語の本章では、”そんなこと(是)を繰り返して(增)も、それで(以)孝行になる(爲孝)んだろうかね(乎)”。「以」は「もて」と訓む接続詞。「もって」と訓む前置詞ではない。「乎」は”やれやれ”というため息。

論語:付記

検証

論語の本章、「色難」は、前漢中期の『史記』佞幸列伝(ゴマスリ男列伝)に載るまで誰も使っていない。

文帝嘗病癰,鄧通常為帝唶吮之。文帝不樂,從容問通曰:「天下誰最愛我者乎?」通曰:「宜莫如太子。」太子入問病,文帝使唶癰,唶癰而色難之。

前漢の文帝が腫れ物を病んだ(古代では死病である)。そこへ側近の鄧通という男が有り難そうに、毎日チュウチュウと膿を吸い取って治療していた。だがまともな脳みそだった文帝は、「何じゃこいつ」と気味が悪くなり、素知らぬ顔をして鄧通に尋ねた。

文帝「天下でもっともワシを愛しているのは何者じゃ?」

鄧通「そりゃあもう皇太子殿下に決まっております。」

(文帝が死んでもよいよう、次代にゴマをすったのである。)

そこで見舞いに訪れた皇太子(のちの景帝。皇太子時代に親戚を双六盤で殴刂殺し、呉楚七国の乱が起きて漢はほろびかけた)に、文帝が「ワシの膿を吸え」と命じた。皇太子はやむなく吸い付いたものの、みるみるうちに嫌な顔をした。(『史記』佞幸列伝4)

それ以外の部分も誰一人引用しておらず、論語の本章の初出は定州竹簡論語だと断じてよい。しかし文字史的には論語の時代まで遡れるので、とりあえず史実の孔子と子夏の対話として扱う。

解説

史実の孔子は年長者と年少者の関係を互恵関係であるべきとし、一方的な孝行を説かなかった。本章を年長者に対する奴隷奉公と読み替えたのは、例によって儒者である。

古注『論語集解義疏』

子夏問孝子曰色難註苞氏曰色難謂承望父母顔色乃為難也有事弟子服其勞有酒食先生饌註馬融曰先生謂父兄也饌飲食也曾是以為孝乎註馬融曰孔子喻子夏曰服勞先食汝謂此為孝乎未足為孝也承順父母顔色乃是為孝耳

注釈。包咸「色難とは父母の顔色を察するのが難しいという事である。」

馬融「先生とは家の年長者である。飲食を差し上げるのである。…孔子様は子夏に教えたのである。食う前に働けば孝行になるとお前は言うが、それでは全然足りない。父母の顔色まで窺ってその望みを叶えて、やっと孝行なのである。」

新注『論語集注』

色難,謂事親之際,惟色為難也。食,飯也。先生,父兄也。饌,飲食之也。…蓋孝子之有深愛者,必有和氣;有和氣者,必有愉色;有愉色者,必有婉容;故事親之際,惟色為難耳,服勞奉養未足為孝也。舊說,承順父母之色為難,亦通。

色難とは、親に奉仕する際、その表情の意味を考えるのが難しいという事である。食とはめしで、先生とは父母で、饌とは父母に食事をさせることである。…そもそも孝行者は愛情が深く、必ず和みを伴っている。和みのある者は、必ず楽しげであり、楽しげな者は必ずおとなしい。だから親に奉仕する際、顔色から気持を察するのがまさに難しいのであって、立ち働きしたり養ったりするだけでは、孝行とは言えないのである。旧説では、父母の顔色に従うのが難しいと言うが、これもまた正解である。

儒教が親や君主への絶対的隷属を説くようになったのは、戦国時代に諸国の戦乱が激烈になり、軍国主義を取らざるを得なくなったのがきっかけで、漢帝国で儒教が国教化されて以降は固定化し、権力に都合がよいからこそ定着した。しかし帝政期より前の儒学はそうでない。

齊宣王問曰:「湯放桀,武王伐紂,有諸?」 孟子對曰:「於傳有之。」 曰:「臣弒其君可乎?」 曰:「賊仁者謂之賊,賊義者謂之殘,殘賊之人謂之一夫。聞誅一夫紂矣,未聞弒君也。」

斉の宣王「殷の湯王は夏の桀王を追い払い、周の武王は殷の紂王を討伐したという。これはまことか。」

孟子「言い伝えにそう言います。」

宣王「臣下が君主を殺してもよいのか。」

孟子「情け深い人を傷付けるのを賊(悪党)と言い、正しい人を傷付けるのを残(人でなし)と言います。悪党で人でなしを一夫(ただのオッサン)と言います。オッサンである紂をこらしめたという話を聞きますが、主君を殺したとは聞いておりません。」(『孟子』梁恵王下編)

かように戦国時代の孟子の言説では、暴君は暴カで追い払っていいと言っており、儒教も時代の要請でかなり変化したことを物語る。ただし孟子は希代の世間師で、売り先によって言うことが違うから、この一言で孟子を反軍国主義の革命肯定家とは見なせない。

対して論語を読む限り、孔子は「追い払って良い」とまでは言っていないが、若い頃隣国の殿様に臣下の道徳を説くついでに、君主にも義務があると言っている(論語顔淵篇11)。

景公「政治とは何じゃな。」

孔子「君臣父子、各自が自分の務めを果たすことです。」

従って本章の元ネタになるような史実が仮にあったにせよ、眼目は従来訳のような”まごころ”という曖昧な言葉ではなく、相互義務の強調だろう。

余話

酔いどれ王朝

なお孔子は大酒飲みだったが(論語郷党篇8)、その原因はナイアシン(ビタミンB3)の欠乏症(ペラグラ)だった可能性がある。詳細は論語子罕篇16余話を参照。また論語の時代は周王朝だったが、前代の殷王朝は酒で滅んだという複数の伝説がある。うち以下は『史記』から。

帝紂資辨捷疾,聞見甚敏;材力過人,手格猛獸;知足以距諫,言足以飾非;矜人臣以能,高天下以聲,以為皆出己之下。好酒淫樂,嬖於婦人。愛妲己,妲己之言是從。於是使師涓作新淫聲,北里之舞,靡靡之樂。厚賦稅以實鹿臺之錢,而盈鉅橋之粟。益收狗馬奇物,充仞宮室。益廣沙丘苑臺,多取野獸蜚鳥置其中。慢於鬼神。大聚樂戲於沙丘,以酒為池,縣肉為林,使男女裸相逐其閒,為長夜之飲。

『欽定書経図説』酣身荒腆図

紂王は話がうまく動きが敏活で、聞くこと見るものに対する洞察力が優れていた。人並み優れた体格を持ち、素手で猛獣を打ち倒せた。

頭が良くて家臣の意見に反論する能力に優れ、言葉巧みに自分の欠点を覆い隠すことが出来た。傑出した能力で家臣を従え、名声は天下に轟いていた。だから誰もを自分以下と見下した。

酒が好きで音楽にふけり、女性を好んではべらせた。妲己という女性を愛し、その願いは何でも聞き届けた。涓と言う名の楽師がやみつきになるようなオペラを作ったが、それには北方の異民族の舞を舞わせ、なよなよとした調子の曲を奏でた。

重税を課して「鹿台」という物見櫓に銭を蓄え、「鉅橋」という倉庫に穀物を蓄えた。犬や馬や珍しい動物を召し上げて巨大な動物園を満たし、更に拡張して砂丘に植林して、野獣や鳥のたぐいを放ち飼った。

神霊を馬鹿にし、拡張した動物園で盛大なオペラを上演し、酒で池を作り、肉を架けて林を作り、裸の男女がその間で戯れ、徹夜で宴会を開いた。(『史記』殷本紀30)

これが司馬遷の創作かと言えばそうでない。上掲「服」の語釈にも書いたが、西周早期の青銅器「大盂鼎」に、すでに殷の酒乱ぶりが記されている。

我聞殷述(墜)令,隹(唯)殷邊侯、田(甸)𩁹(與)殷正百辟,率肄于酉(酒),古(故)喪𠂤(師)巳。女(汝)妹(昧)辰(晨)又(有)大服。

(周王がこのように言った。)余が聞いたところでは、殷が天の助けを失ったのは、ひとえに殷の辺境を治める諸侯が、都の役人ともども狩りにふけり、誰もが大酒を飲み、だから軍隊が崩壊した。お前もまさか、朝暗いうちから大酒を飲んではおるまいな。

…ほほう、いい事を聞いた。お天道様が上がったら飲んでいいんだ。

甲骨文や金文には、文献の漢文と違い解読に独特の作法があり、あるいは訳者のこの解釈に間違いがありうることを御承知願いたい。ともあれ殷の大酒飲み伝説は周初にまで遡り得るが、前政権の悪口を言うのは権力の常だから、本当に大酒で殷が滅んだかどうかは確かでない。

「商」(甲骨文)/「殷」(甲骨文)

ただ殷は北センチネル島の原住民同様、むやみに人をいけにえにして喜ぶ蛮族で、自らを「商」”大規模建築物”と名乗ったのに対し、異族からは「殷」”人の生きギモを取る残忍な奴ら”と呼ばれた。いくら太古の時代がのんびりとはいえ、そういう悪の栄えは長くないらしい。

現代はもっと時代の流れが速いのだが。

コメント