論語:原文・書き下し

原文(唐開成石経)

子曰詩三百一言以蔽之曰思無邪

校訂

東洋文庫蔵清家本

子曰詩三百/一言以蔽之/曰思無邪

後漢熹平石経

(なし)

定州竹簡論語

(なし)

標点文

子曰、「詩三百、一言以蔽之、曰、思無邪。」

復元白文(論語時代での表記)

蔽

蔽

邪

邪

※詩→辭・蔽→敝。論語の本章は、「蔽」「邪」の字が論語の時代に存在しない。内容に疑問点がある。「思」の用法に疑問がある。

書き下し

子曰く、詩三百、一言以て之を蔽はば、曰く、思ひて邪無し。

論語:現代日本語訳

逐語訳

先生が言った。「『詩経』に収めた三百編の詩、これを一言で言い尽くすなら、詩を推し量ってみて、素直でないところがない。」

意訳

『詩経』三百編を一言で言うなら、悪意の無い歌ばかりだ。

従来訳

先師がいわれた。――

「詩経にはおよそ三百篇の詩があるが、その全体を貴く精神は『思い邪なし』の一句につきている。」下村湖人『現代訳論語』

現代中国での解釈例

孔子說:「《詩經》三百首,用一句話可以概括,即:『思想純潔』。」

孔子が言った。「『詩経』の三百首は、ひと言であらましを言うなら、つまり、”思っていることに混じりけが無く清らかだ”。」

論語:語釈

子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。

この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。

詩(シ)

(金文大篆)

論語では、孔子が編纂したとされる歌集『詩経』(『毛詩』)のこと。それまでの歌詞三千から、孔子が三百編を選んで収めたとされるが疑わしい。ただし個々の詩は孔子の手による、加筆・削除・改編があったと思われる。論語八佾篇で子夏が問うた詩がその一例に見えるが、実はこの八佾篇の章は後世の創作。

初出は戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は近音の「辞」。字形は「言」+「寺」”役所”のものや、「之」”ゆく”+「口」などさまざまある。原義が字形によって異なり、明瞭でない。詳細は論語語釈「詩」を参照。

三(サン)

(甲骨文)

論語の本章では数字の”さん”。初出は甲骨文。原義は横棒を三本描いた指事文字で、もと「四」までは横棒で記された。「算木を三本並べた象形」とも解せるが、算木であるという証拠もない。詳細は論語語釈「三」を参照。

百(ハク)

(甲骨文)

論語の本章では、数字の”ひゃく”。初出は甲骨文。「ヒャク」は呉音。字形は蚕の繭を描いた象形。「白」と区別するため、「人」形を加えたと思われる。「爪である」という郭沫若(中国漢学界のボスで、中国共産党の御用学者)の説は、でたらめばかり言う男なので信用できない。甲骨文には「白」と同形のもの、上に「一」を足したものが見られる。「白」単独で、”しろい”とともに数字の”ひゃく”を意味したと思われる。詳細は論語語釈「百」を参照。

一*(イツ)・壹(イツ)

(甲骨文)

論語の本章では、数字の”いち”。「イチ」は呉音。初出は甲骨文。重文「壹」の初出は戦国文字。字形は横棒一本で、数字の”いち”を表した指事文字。詳細は論語語釈「一」を参照。

言(ゲン)

(甲骨文)

論語の本章では”ことば”。初出は甲骨文。字形の由来は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。

以(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”それで”。初出は甲骨文。字形は人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。

論語の本章では、うしろに目的語を持っていないため、「もって」と読んで動詞や指示詞と解することは出来ない。”それで”・”そして”という接続詞であり、「もて」と読んで区別する。「どうでもいいことだろうが」には違いないが、どうでもいいことにこだわらないと、漢文は読めるようにはならない。

蔽(ヘイ)

(楚系戦国文字)

論語の本章では、”要約して言う”。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「艹」+「敝」”布を手で払う”で、「敝」は漢代以降に”覆う”の語義を持ったことから、戦国文字の時点ですでに、”覆う”を意味したと思われる。詳細は論語語釈「蔽」を参照。

武内本では「蔽は断也、決なり、さだむとよむ、決定する意」とある。古注は”ひと言で言い当てること”と言い、新注は”ひと言で覆うこと”と言うが、どの道”ひと言で要約する”には違いない。

之(シ)

(甲骨文)

論語の本章では”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。

思(シ/サイ)

(金文)

論語の本章では、”思う”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は春秋末期の金文。画数が少なく基本的な動作を表す字だが、意外にも甲骨文には見えない。字形は「囟」”人間の頭”+「心」で、原義は頭で思うこと。金文では人名、戦国の竹簡では”派遣する”の用例がある。詳細は論語語釈「思」を参照。

無(ブ)

(甲骨文)

論語の本章では”無い”。初出は甲骨文。「ム」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。

邪

(晋系戦国文字)

論語の本章では、”邪悪な心”。初出は晋系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。部品の「牙」は西周中期から存在するが、春秋時代に”よこしま”の語義は確認できない。邪の字形は「牙」+「邑」で、琅邪という都市の名。詳細は論語語釈「邪」を参照。

思無邪

この句は無主語で、詩の歌い手が”思って邪悪が無い”のか、「思」が主語で、”思いは邪悪を持っていない”のか、難しいところ。とりあえず前者として解した。ただし「思いに邪無し」の読み下しには賛成できない。語順から、「思」は目的語ではありえないからだ。

なお同じ「思無邪」の句が、『詩経』魯頌・駉にあり、それとの関連を説く本もある。毛注によると僖公(位BC659-BC627)の時代の善政を歌う歌だと言う。

曰思無邪

ここには二通りの解釈が出来る。

- 子曰、「詩三百、一言以蔽之、曰、思無邪。」

先生が言った。「詩の三百篇、一言でまとめるなら、思って邪悪が無いと言える。」 - 子曰、「詩三百、一言以蔽之。」曰、「思無邪。」

先生が言った。「詩の三百篇、一言でまとめる。」言った。「思って邪悪が無い。」

論語の本章では、孔子以外の登場人物がいるように記されていない。従って、二回目の「曰」も”言う”のは孔子。すると仮に2.のように解するとしても、二度目の「曰」は記す必要が無い。漢文は必要の無いことを書きたがらない言語。従って1.と解するのが妥当。

ただし、春秋時代の中国語では、1.のように”AをBだと評価する”のようなことを言うには、「謂」を使うのが通例で、「曰」のこのような用法は極めて珍しい。

加えて論語の本章は、前漢中期の定州本に全文を欠き、後漢末期の漢石経にも全文を欠く。資料の欠損による結果かも知れないが、隋唐時代より前には存在した証拠が無い。従って、三国~隋唐時代に作られたか、原文に欠損があるかのいずれかである可能性がある。

a.偽作説を取るなら、「偽作である」でおしまい。b.欠損説を取るなら、これは孔子と誰かの対話と考えることができる。その場合の訳は次の通り。訓読は変わらない。

- 子曰詩三百一言以蔽之

先生が言った。「『詩経』にまとめた三百篇ですがな、あれを一言でまとめて言うならどうでござるかな。」 - (或)曰思無邪

ある人「そうですな、悪気の無い歌ばかり、ということになるでござろう。」

論語:付記

検証

論語の本章は、定州竹簡論語に無い。

本章の「思無邪」は、『詩経』魯頌にも同語があって、その引用は前漢初期の『韓詩外伝』に見えるが、論語の言葉としての引用や再録は、前漢までの誰一人していない。後漢になって『論衡』に、そっくり引用があるが、同様の例は論語にあまたあるし、筆写の王充は、「百年以上前に滅びた」と字文で書いた古論語などについてペラペラ語るデタラメ儒者だから、あまり信用できない。

前漢を滅ぼした王莽が、過激な儒教マニアだったことは高校世界史的知識だが、おそらく王莽やその取り巻きによって、論語はいじり倒された可能性がある。もちろん他の儒教経典も同様で、『詩経』にはどう工夫しても春秋時代以前に遡れない言葉がいくらでもある。

現伝の『詩経』が孔子の編纂とする嘘っぱちを、司馬遷が『史記』に記しているが、『左伝』『孟子』にも「詩に曰く」という言葉があまたあることから、孟子以降の儒者がせっせと偽造したことをかえって白状している。

「詩三百」の句も、再出が前漢の『礼記』まで下る。

孔子曰:「誦《詩》三百,不足以一獻。一獻之禮,不足以大饗。大饗之禮,不足以大旅。大旅具矣,不足以饗帝。」毋輕議禮!

孔子「詩経三百を暗誦したところで、献杯の作法よりたやすい。献杯の作法は、宴会の作法よりたやすい。宴会の作法は、出陣の作法よりたやすい。出陣の作法をみな覚えたところで、神にお供えする作法よりはたやすい。」軽々しく礼法を議論してはならない。(『小載礼記』礼器35)

すると論語の本章は、『詩経』をいじったおそらく王莽の取り巻き儒者が、自作に権威を付けるため、孔子を持ち出したでっち上げの可能性が出て来る。また上掲語釈の通り、論語の本章は物証として隋唐時代より前に存在した証拠が無い。ただしそれでもなお、孔子が当時の詩を重要視し、塾の必須科目に入れたのは間違いない。

解説

藤堂明保『学研漢和大字典』に、「詩は何よりもうたである」とある。目で見たり、ただ棒読みで声に出すものではなく、音楽を伴っていた。また歌詞は会話の中でよく引用されたので、貴族にとって必須の教養でもあった。孔子が詩をよく引用したのもそのため。

江戸時代の武士が、他藩の家中と会話を交わす際、互いの方言では通じないので、謡曲の言い廻しを使って意思疎通したとどこかで読んだことがある。春秋時代も事情は同じで、外交交渉の席では詩の言葉で意志を通じたことが『左伝』の例から分かる。

詩と音楽は言わば、現代で言う英語のような役割を果たしたのだ。孔子が最も得意とした技能は音楽で、歌うのも好きだったことが論語郷党篇31に見えるが、詩歌を愛した意図は塾の教材以外に、趣味にもあっただろう。

余話

ポエムと恐怖政治

孔子が詩歌を重んじ、孔子塾の必須科目(六芸)に加えたことで、漢語での詩文の地位は高かった。隋代に始まる科挙(高級官僚採用試験)は、始めさまざまな科目に分かれていたが、その中で詩文の才能を試す進士科の合格者が最も優秀とされ、宋になると進士科だけに限られた。

その代わり詩文だけでなく、儒教経典の知識や時事論文が課されるようになったが、詩文の地位が高かったことには変わりが無い。ひとかどの知識人ともなれば、詩の一つも作れないようでは、社交界に入れて貰えなかったし、科挙に合格する事も出来なかった。

中国の詩にはいくつかの形式があり、それぞれに厳密な規則があって、詩文を専門としない訳者は、実は中国詩には明るくない。だが人間社会に歌がないことはあり得ないので、たいていは無教養な元山賊か軍閥の親玉だった歴代の創業皇帝も、それなりの歌を残している。

まちのヤクザから成り上がった漢の高祖劉邦もその一人。『史記』高祖本紀にある。

威加海內兮歸故鄉(威は海内に加わりて故郷に帰る)

安得猛士兮守四方(いずくにか猛き士を得て四方を守らん)

上古音で句末をジャンdi̯aŋ(平)、シャンxi̯aŋ(平)、ピャンpi̯waŋ(平)と韻を踏んだだけの自由奔放な詩で、漢詩一般に見られる難しい規則に全然こだわっていない。その上日本語訳の必要が無いほど解り易いが、それだけにがらっぱちな王者だった劉邦らしい詩と言える。

実はそういう皇帝の方が暴君になりにくい。中国歴代の創業皇帝で、厳密な規則を覚え込んで数種の詞を作ることが出来たのは、記録の限り明の太祖朱元璋と、事実上の創業皇帝だった毛沢東しかいない。朱元璋は日本僧絶海中津を引見した際、日本に関わる詩を交わしている。

熊野峰前徐福祠(熊野の峰前、徐福の祠あり)

満山藥草雨餘肥(満山の薬草、雨餘りに肥ゆ)

只今海上波濤穏(只今海上、波濤穏やかにして)

萬里好風須早歸(万里の好き風、須く早に帰るべし)

熊野の山の前には、不老不死の薬を求めて来た徐福のほこらがあり

山のどこでも雨が潤して、薬草が肥えている

帰れなかった徐福と違い、今は海の波も穏やか

万里の海路も、きっとよい風に恵まれて速やかに帰れるでしょう

熊野峰高血食祠(熊野峰高くして、血食の祠)

松根琥珀亦應肥(松根琥珀、亦た応に肥えん)

當年徐福求仙藥(当年徐福、仙藥を求むるも)

直到如今更不歸(直だ今の如きに到るも、更に帰らず)

熊野の山は高いそうだが、そのふもとに中華の礼を守った祠があるのか

ならば薬効の高い松の根や琥珀も、間違いなく肥え太っているだろう

むかし徐福は、仙人の秘薬を求めて日本へ渡ったが

薬草茂り波穏やかな今、それだからこそ帰らぬのだろう

※原詩は程天良「穿越时空话扶桑,一眼两千年」から引用。「血食」とは先祖の霊に血の滴る家畜の生け贄を捧げる事で、儒教教義の重要な作法だった。

毛沢東の詩は「沁園春 雪」が有名だが、沁園春とは詩の型式の名で、これ以外にも菩薩蛮、西江月、七律などあまたの型式の詩を毛沢東は詠んでいる。そして朱元璋と並んで、中国史上最悪のシリアルキラーでもあった。ポエムが上手いからと言って、優しい人とは限らない。

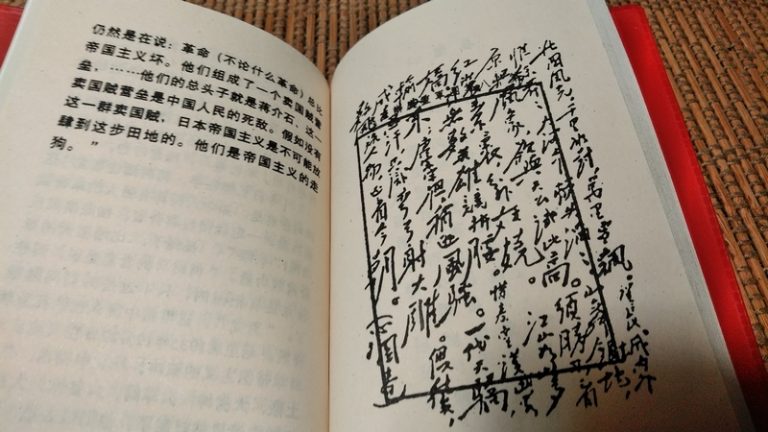

「沁園春 雪」手稿(『毛主席詩詞』より)

天下の青少年に「勉強しろ!」と励ました宋の真宗の歌の方が、俗ではあるが罪がない。

富家不用買良田,書中自有千鍾粟。

(家を富ますに良田を買うを用いざれ、書中に自ずから千鐘の粟有り)

安居不用架高堂,書中自有黃金屋。

(居いを安らかにするに高き堂を架けるを用いざれ、書中に自ずから黄金の屋有り)

娶妻莫愁無良媒,書中自有顏如玉。

(妻を娶るに良き媒無きを愁う莫かれ、書中に自ずから玉の如き顔有り)

出門莫愁無人隨,書中車馬多如簇。

(門を出るに人の随う無きを愁う莫かれ、書中に車馬鏃の如く多し)

男兒欲遂平生志,六經勤向窗前讀。

(男児平生の志を遂げんと欲さば、六経に勤めて窗前に向きて読め)

金持ちになりたかったら、肥えた田畑を買おうと思うな、本の中から続々と穀物が涌いて出るぞ

良い住まいに住みたかったら、大きな屋敷を建てようと思うな、本の中から黄金の家が涌いて出るぞ

嫁を貰おうとしていい仲人がいないと歎くな、本の中から萌え萌えの美少女が涌いて出るぞ

外出するのにお付きの者が居ないと歎くな、本の中から群がって車と引き馬が涌いて出るぞ

男児と生まれていつもの願いを叶えようと思うなら、窓の前で儒教経典を開いて一生懸命読め

コメント