論語:原文・書き下し

原文(唐開成石経)

子以四敎文行忠信

校訂

東洋文庫蔵清家本

子以四教文行忠信

後漢熹平石経

(なし)

定州竹簡論語

子以四教:文,行,忠,信。168

標点文

子以四教、文、行、忠、信。

復元白文(論語時代での表記)

忠

忠

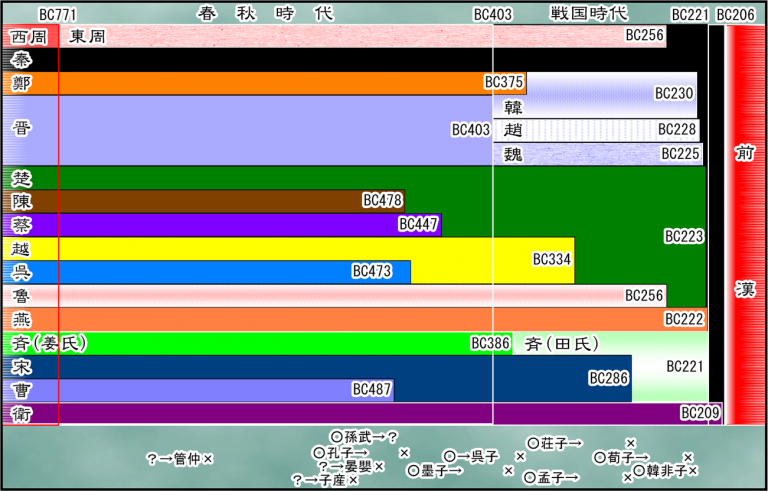

※論語の本章は忠の字が論語の時代に存在しない。「行」「信」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降の儒者による創作である。

書き下し

子は四つの教を以ふ、文、行、忠、信。

論語:現代日本語訳

逐語訳

先生は四つを教えた。文化、行動、忠誠、信義。

意訳

先生は四つを教えた。古典や礼法など文化教養。礼法に沿った行動規範。主君への忠誠。人と交わるための信頼。

従来訳

先師は四つの教育要目を立てて指導された。典籍の研究、生活体験、誠意の涵養、社会的信義がそれである。下村湖人『現代訳論語』

現代中国での解釈例

孔子教學有四項內容:文獻、品行、忠誠、信實。

孔子の教学は四項目の内容だった。文献、品行、忠誠、信義。

論語:語釈

子(シ)

「子」

論語の本章では”(孔子)先生”。初出は甲骨文。論語ではほとんどの章で孔子を指す。まれに、孔子と同格の貴族を指す場合もある。また当時の貴族や知識人への敬称でもあり、孔子の弟子に「子○」との例が多数ある。なお逆順の「○子」という敬称は、上級貴族や孔子のような学派の開祖級に付けられる敬称。「南子」もその一例だが、”女子”を意味する言葉ではない。字形は赤ん坊の象形で、もとは殷王室の王子を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。

以(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”用いる”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。

四(シ)

(甲骨文・金文)

論語の本章では”四つのことがら”。初出は甲骨文。字形は横線を四本引いた指事文字。現行字体の初出は春秋末期の金文。甲骨文の時代から数字の”4”を意味し、戦国時代では人名の一部を構成した例がある。「四十」をまとめて「卌」で記す例は甲骨文から見られる。「卌」は『新字源』によると「十」+「十」+「十」+「十」の省略形。詳細は論語語釈「四」を参照。

敎(コウ)

(甲骨文)

論語の本章では”教え”。新字体は「教」。台湾と香港では、「教」を正字としている。清家本も「教」と記す。「キョウ」は呉音。字形は「爻」”算木”+「子」+「攴」筆を執った手で、子供に読み書き計算を教えるさま。原義は”おしえる”。甲骨文では地名・人名に用い、春秋の金文では”つたえる”、戦国の金文では原義で、戦国の竹簡でも原義で用いられた。詳細は論語語釈「教」を参照。

どの字形を正字体として定めるかは、時の権力の都合によることが多い。清家本の年代は唐石経より新しいが、より古い古注系の文字列を伝えているため、唐石経を訂正しうる。また現存最古の論語本である定州竹簡論語も「教」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。

本章もそれに倣って校訂した。ただし、定州本の原簡は非公開で、おそらくすでに失われていると思われるが、他の例から後漢までは「敎」形が見られ、字の来歴からはも「敎」の方がより崩れていないと言える。さらに画数が変わるわけでないし、いわば書き癖の範囲にとどまるため、あまり意味のある事だとも思われない。

「教」字形の変遷。©小學堂

『大漢和辞典』は「敎」を正字とし「教」を俗字とする。『学研漢和大字典』は「教」を俗字とし「敎」を旧字とする。

| 字形 | 敎 | 教 |

| unicode | 654E | 6559 |

子以四教(しはよつのおしへをもちふ)

伝統的には「しはよつをもっておしふ」と訓読する。「以四」を「教」の副詞として解するわけで、漢語の修飾語→被修飾語の原則から見て誤りではない。ただ、漢語はまたSVO型の言語である事から、「以」を述語動詞、「四教」を目的語として解するのが素直ではある。

文(ブン)

(甲骨文)

論語の本章では「武」に対する「文」で、”学問一般”。初出は甲骨文。「モン」は呉音。原義は”入れ墨”で、甲骨文や金文では地名・人名の他、”美しい”の例があるが、”文章”の用例は戦国時代の竹簡から。詳細は論語語釈「文」を参照。

行(コウ)

(甲骨文)

論語の本章では”行動原則”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ギョウ」は呉音。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。

忠(チュウ)

「忠」(金文)/「中」(甲骨文)

論語の本章では”忠実”。初出は戦国末期の金文。ほかに戦国時代の竹簡が見られる。字形は「中」+「心」で、「中」に”旗印”の語義があり、一説に原義は上級者の命令に従うこと=”忠実”。ただし『墨子』・『孟子』など、戦国時代以降の文献で、”自分を偽らない”と解すべき例が複数あり、それらが後世の改竄なのか、当時の語義なのかは判然としない。

「忠」が戦国時代になって現れた理由は、諸侯国の戦争が激烈になり、領民に「忠義」をすり込まないと生き残れなくなったため。軍国美談が必要だから、軽々しく「チューコー」を言い回る悪党が世にはびこるのである。詳細は論語語釈「忠」を参照。

春秋時代にも存在した二文字で、「中心」=”まごころ”と解せなくも無い場合があるが、本章の場合は内容そのものがデタラメで、孔子塾の史実と反している。従って”まごころ”の意ではあり得ない。

信(シン)

(金文)

論語の本章では、”信頼”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周末期の金文。字形は「人」+「口」で、原義は”人の言葉”だったと思われる。西周末期までは人名に用い、春秋時代の出土が無い。”信じる”・”信頼(を得る)”など「信用」系統の語義は、戦国の竹簡からで、同音の漢字にも、論語の時代までの「信」にも確認出来ない。詳細は論語語釈「信」を参照。

論語:付記

検証

論語の本章は、春秋戦国の誰一人引用せず、再出は前漢中期の『史記』孔子世家。「忠」の字と概念の、春秋時代に於ける不在から、本章は戦国時代以降の儒者による偽作と断じうる。

解説

孔子が弟子に、文化芸術、礼法、ひたむきさ、正直を説いたのはもちろんだろうが、それだけでは論語の時代の貴族になれない。素手で人を殴刂殺せるようなえげつない暴カもまた、貴族に必須の教養だったからだ。そして忠誠という概念は、論語の時代の中国語にはない。

個人が具体的な個人に対して、真心を捧げる事は人間である以上当然知られていたが、国のような仮想共同体に対する「忠誠」が出土資料として中国に現れるのは、諸侯国の戦争が激化し、負ければ国が取り潰され、それゆえ領民に軍国主義をすり込まざるを得なくなった、戦国末期まで時代が下る。

孔子の生きた春秋時代後半では、役人の意識も国に仕えているという意識は無く、代々相続された家職に対する熱意や、主君に対する個人的誠意があり得るだけだった。しかも春秋時代は、政変のたびに執権のみならず国公まで殺されるのがざらだった。論語雍也篇6余話を参照。

そんな時代に斉の晏嬰が平家老から執権まで上り詰めたのは、世間が具体的な事物にしか誠意を感じない常識に反して、主君でなく国に仕える、と公言したからだ。

晏嬰の発言を司馬遷は「忠」と記したが、上記考古学的所見から、おそらく晏嬰は「中」、つまりお中の心=まごころとして言ったはず。晏嬰の信念は時代を大きく先取りするものだったが、ことばは語義が世間に共有されないとたちどころに消えてしまう。「忠」も同様である。

晏嬰は後世「忠」と解釈されるようなことを語ったかも知れないが、聞き手は誰もそう思わなかった。だから主君に殉じる者は出ても、国に殉じる者は珍しかっただろう。秦の穆公に殉じた家臣が大勢出た結果、一時秦の国勢が衰えたのは、そうした春秋の世を象徴している。

穆公は孔子より一世紀前の人物で、当時は戦に勝っても相手の国を滅ぼす例が少なかったから、事例にはなりにくいかも知れない。国の取り潰しが起きるようになったのはまさに孔子在世中のことであり、れっきとした周の同族である曹国は、殷の末裔宋国に滅ぼされた。

その際、国に殉じた者は出なかった。陳国も滅んだが同様だった。「忠」はやはり戦国時代の産物である。

論語の本章、新古の注は次の通り。

古注『論語集解義疏』

子以四教文行忠信註四者有形質可舉以教也疏子以四教文行忠信 孔子為教恒用此四事為首故云子以四教也李充曰其典籍辭義謂之文孝悌恭睦謂之行為人臣則忠與朋友交則信此四者教之所先也故以文發其䝉行以積其徳忠以立其節信以全其終也

本文「子以四教文行忠信」。

注釈。この四者は形も中身もあるから、取りあげて教える事が出来る。

付け足し。先生は文行忠信の四つを教えた。孔子は教える時に言うもこの四つを基本項目として用いた。だから”先生は四つを教えた”というのである。

李充「教科書や言葉の意味を文という。孝行・年下らしい態度・慎み・和みを行という。家臣らしさを忠という。友人にウソをつかないのを信という。この四者は教えの先頭に立つべきものである。だから文で啓蒙し(論語子罕篇11)、行で徳を積ませ、忠でけじめを付けさせ、信で生涯をよき者として終わらせた(論語衛霊公篇24)のだ。

新注『論語集注』

行,去聲。程子曰:「教人以學文脩行而存忠信也。忠信,本也。」

行の字は尻下がりに読む。

程頤「人に教えるのに読書と行いを修めることを手段とするから、忠義と信頼が生まれるのだ。その忠信が、教育の目的である。」

余話

人が等しくいたましい

上掲動画について、とあるRedが「上原さんはそんなこと言ってなかったんだぜ」と鼻をうごめかして言うのを聞いたことがある。T大の文学部を出ていたと言うから、それなりに本は読んだようだし、『資本論』も訳本を全篇持っていた。読み通したかどうかは知らない。

詳細は論語公冶長篇15余話「マルクス主義とは何か」を参照。

戦争の愚かさを非難するのと、殉じた人をさげすむのとはまるで違う。日本帝国は確かに愚かだったし、交戦国はいずれも悪辣だったが、同情を感じる誰かを守るため、必死で戦った人をおとしめても、類友が喜ぶだけで、そうでない人には「何だこいつ」と思われて終わる。

国に殉じた人を見下げて自分を見上げさせようとする行為は、国に殉じた人は尊いという価値観を共有していなければあり得ないはずで、「〒冫丿-はカミサマじゃ」と言って〒冫丿-でもない自分を見上げさせようとする行為同様、見える者には見え透いていて呆れるしかない。

思想的に正反対のようでありながら、これらの者には共通点がある。自分への自信のなさで、人をおとしめるか、相手に思考停止を強いでもしないと、自分の尊貴を確信できない。Redが無闇に横文字を使い、カミサマ業者が威嚇的な外見をしうるさい車に乗るのもそれが理由。

業者は戦前の同業同様に、横文字ではなく難しい漢字を使いたがる。業者の人材供給源である珍走団が、「夜露死苦」とか書きたがったのは、自分の教養の無さを自覚しているからだ。戦前の論語業者はこうした自信の無い者に、ハッタリを供給することでめしを食っていた。

詳細は論語雍也篇27余話「そうだ漢学教授しよう」を参照。

自信の無さから来るもう一つの共通点は、人を拝むのも神を拝むのも同類の思考停止と知らない点だ。朝鮮のことわざに、「我が家の仏様だから、我が為の仏様」というのがあるという。自分が拝むものだけが尊貴で、他人が拝むものはニセというのは、精神の幼稚に他ならない。

何も拝まない。聖人君子はいない。だから自分の尊貴を知る。人は誰でも、自分が宇宙で一番尊貴だと思っている。それをそのまま認めよう。誰かに認めて貰う必要は無い。認めて貰おうとあがく限り、いつまでたっても自信が持てない。相手も自身を尊貴と思っているからだ。

諸君は貴族を目指すのであるから、迷信に惑わされてはならない。天命を占ったところで、信じるに足りる理由は何もない。他人を納得させるために占いの真似を見せはしても、自分が信じてどうする。(論語衛霊公篇37)

半可な外国語を振り回す者ほど外国語を知らず、威嚇的な外見の者ほどケンカの仕方を知らない。訳者は何度かそうした者との接触を経験したが、若気の至りで、前者にはその者が知らない別言語で答えて鳴り止ませたし、後者には先に手を出させておいて返り討ち追っ払った。

人の●し方を知るより、愚者を判別して避ける方が、他覚的に簡単で自覚的に難しい。

別に外国語など知らずともいい。出盛ったしょうべんのようにまくしたてる一々について、「どういう意味ですか」と問い詰めてやるといい。ケンカのやり方など知らずともいい。威嚇的外見の者は愚か者で、愚か者とは関わらないのが唯一かつ最適な解答だからだ。

論語に根拠の無い個人的感想を注釈と称して貼り付けた儒者が、このたぐいの者であるのは言うまでも無い。自信が無いから孔子という権威に頼って自分を見上げさせようとした。必ず戦士を兼ねた春秋の君子と異なり、わずかな例外を除いて呆れるほど虚弱でもあった。

だから筆と箸とワイロより重い物を持とうとしなかった。虚弱は生まれつきで、当人の責任ではない。だが虚弱にもかかわらず、強大のように見せつけるのはウソツキの非難を免れない。誰にだって弱点はある。その弱点を自分が認めてあげないで、誰が認めてくれるだろう?

「虚弱でいいんだよ」と。そして「虚弱なんだ」と認めてから、人は自分で自分を強め始める。「私だって生まれつき博識だったわけではないさ」と孔子も論語述而篇19で言った。肉体的にも頭脳的にも超人だった孔子だからこそ、こう明言できたに違いない。

なぜなら、見回しても自分に及ぶ者が居ない、と確信し、自分に自信があったからだ。それが過信を生んで、任地におまわりとチクリ屋をばらまき、住民を過酷な刑罰で締め上げ、自分の競争者のクビを刎ね、反抗の芽を摘んで回ったことが、『史記』孔子世家に見える。

だから孔子は魯国の貴族からも平民からも忌み嫌われて、国を追われたのだが、明敏な孔子は「やり過ぎだった」と、自分の自信は虚弱な過信だと認めた。これが孔子を孔子にした。孔子五十歳前後の頃だった。年齢にかかわらず、自分の虚弱を認める者には可能性がある。

論語から人生の教訓を読み取るなら、そのように解釈した方がいい。

さて日本武道を少しでも稽古した者なら、本章を読んで合気道の四教を思うと思う。合気道は巻いて敵の骨髄をたやすくへし折る恐ろしい武術でもあるが、杖道と同様、相対するといつまでたってもケンカが始まらない武術でもある。我も敵も、人が等しくいたましいからだ。

ホラ貝聞くたび槍を見るたび/いつかやめようと思とった。(山本正之『戦国武将のララバイ』)

誰もが幸いであれ。それが我が国の武の真髄だと訳者は信じる。

コメント