論語:原文・書き下し

原文(唐開成石経)

子之燕居申申如也夭夭如也

校訂

東洋文庫蔵清家本

子之燕居申〻如也夭〻如也

定州竹簡論語

[子]之燕a居也b,申申如也,沃沃c如[也]。142

- 燕、鄭本作「宴」、『後漢書』仇覧伝注引作「宴」。

- 也、今本無。

- 沃沃、今本作「夭夭」。

標点文

子之燕居也、申申如也、沃沃如也。

復元白文(論語時代での表記)

沃沃

沃沃

※燕→(甲骨文)。論語の本章は、「沃」の字が論語の時代に存在しない。「申」「如」「也」の用法に疑問がある。本章はおそらく前漢儒による創作である。

書き下し

子之燕ぎ居たる也、申申如也、沃沃如也。

論語:現代日本語訳

逐語訳

先生のくつろいだ姿はまことに、のびのびと、余裕いっぱいだった。

意訳

同上

従来訳

先師が家にくつろいでいられる時は、いつものびのびとして、うれしそうな顔をしていられた。下村湖人『現代訳論語』

現代中国での解釈例

孔子在家沒事時,衣冠整潔,悠閒自在。

孔子は家にいてすることの無いときも、衣冠は正しく綺麗に整え、ゆったりとしていた。

論語:語釈

子(シ)

「子」

論語の本章では”(孔子)先生”。初出は甲骨文。論語ではほとんどの章で孔子を指す。まれに、孔子と同格の貴族を指す場合もある。また当時の貴族や知識人への敬称でもあり、孔子の弟子に「子○」との例が多数ある。なお逆順の「○子」という敬称は、上級貴族や孔子のような学派の開祖級に付けられる敬称。「南子」もその一例だが、”女子”を意味する言葉ではない。字形は赤ん坊の象形で、もとは殷王室の王子を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。

之(シ)

(甲骨文)

論語の本章では”…の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。

燕(エン)

(甲骨文)

論語の本章では”やすらいで”。初出は甲骨文。字形はツバメの姿を描いた象形。甲骨文の時代から、”ツバメ”とは解せない例があり、”やすらか”・”やすらぐ”と解せる。西周の金文に諸侯国の名が見え、「匽」と記された。その他春秋末期までの金文に、人名・器名と解せる例がある。詳細は論語語釈「燕」を参照。

居(キョ)

(金文)

論語の本章では”居る”。初出は春秋時代の金文。字形は横向きに座った”人”+「古」で、金文以降の「古」は”ふるい”を意味する。全体で古くからその場に座ること。詳細は論語語釈「居」を参照。

也(ヤ)

(金文)

論語の本章では、「居也」では「や」と読んで主格の強調。”…はまさに”。「如也」では「なり」と読んで断定の意。断定の語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。

申(シン)

「申」(甲骨文)

論語の本章では”のびのびと”。この語義は春秋時代では確認できない。「申」の初出は甲骨文。金文までは「神」と書き分けられていない。字形は稲妻の象形。甲骨文では十二支の八番目に用いられ、金文では加えて”神”、”亡霊”の意に、また人名に用いた。部品として「申」を含み、「のびやか」と読む「暢」は春秋末期の「蔡𥎦尊」(集成6010)に見えるが、ただし字形が大幅に違い、「方昜」の形を取る。前漢後期に”伸ばす”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「申」を参照。

如(ジョ)

「如」(甲骨文)

「如」は論語の本章では”~のような”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「口」+「女」。甲骨文の字形には、上下や左右に部品の配置が異なるものもあって一定しない。原義は”ゆく”。詳細は論語語釈「如」を参照。

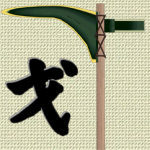

夭(ヨウ)→沃(オク)

唐石経・清家本は「夭夭」と記し、現存最古の論語本である定州竹簡論語は「沃沃」と記す。時系列に従い「沃沃」へと校訂した。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。

原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)

(甲骨文)

論語の本章では”余裕のある”。この語義は春秋時代では確認できない。論語では本章のみに登場。初出は甲骨文。字形は人の走る姿。原義は判然としない。甲骨文から人名に用い、金文では加えて族徽(家紋)や器名と解せる例、または解読困難な例のみ。詳細は論語語釈「夭」を参照。

(秦系戦国文字)

定州竹簡論語の「沃」の初出は秦系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。部品の「夭」に、春秋時代以前に”活き活きした”の語義は確認できない。「ヨク」は慣用音。字形は「氵」+「夭」。「夭」の同音に「要」”ひきしまる”があり、現山西省曲沃県は春秋時代、晋国の国都の一つで、黄河が”曲がって引き締まった”場所から少し奥にある。戦国の竹簡に「曲夭」と記され、「夭」が「沃」と釈文されている。また戦国の竹簡では”水を注ぐ”の意があった。定州竹簡論語が埋蔵された前漢の時代では、”肥えた”の語義を確認できる。詳細は論語語釈「沃」を参照。

論語:付記

検証

論語の本章、「子之燕居」は定州本を除き先秦両漢の引用・再録が無いが、『小載礼記』に仲尼燕居篇・孔子間居篇がある。「申申如」は『史記』に孔子とは関係の無い記述に見られる。

「夭夭如」も定州本を除き先秦両漢に引用・再録が無い。「沃沃」は『詩経』隰有萇楚に「夭之沃沃」として見られるが、いつの作品か分からない。”若さがみずみずしい”と解せる。この詩も論語の本章も文字史的に論語の時代に遡れず、『小載礼記』と同時期に創作されたと見るのが筋が通る。

解説

論語の本章は、古注では「夭夭如」となっているが、”若々しい”とは解していない。

古注『論語集解義疏』

子之燕居申申如也夭夭如也註馬融曰申申夭夭和舒之貎也

本文。「子之燕居申申如也夭夭如也」。注釈。馬融「申申夭夭とは、和やかでくつろいだ顔つきのことだ。」

前漢で「沃沃」と記されたのが後漢になって「夭夭」に改められた理由は分からない。この文字列は、諸本の校訂を行った中華書局版古注でも「夭夭」となっている。つまり元データからそうだったということになる。新注は次の通り。

新注『論語集注』

燕居,閒暇無事之時。楊氏曰:「申申,其容舒也。夭夭,其色愉也。」程子曰:「此弟子善形容聖人處也,為申申字說不盡,故更著夭夭字。今人燕居之時,不怠惰放肆,必太嚴厲。嚴厲時著此四字不得,怠惰放肆時亦著此四字不得,惟聖人便自有中和之氣。」

燕居とは、ひまで仕事が無い時を言う。

楊時「申申とは、顔つきがくつろいでいることだ。夭夭とは、顔色が楽しげであることだ。」

程頤「論語の本章を書いた弟子は、よく聖人の居住まいを伝えている。申申と表現しただけではまだ描き切れていえないので、さらに夭夭とつけ加えた。今の人間が暇を持て余しても、だらけずみっともなくないでいるためには、必ず自分で自分を厳しく躾けなければならない。だが自分に厳しくあると、申申夭夭とは言えず、かといってだらけているなら、一層申申夭夭とは言えない。ただ聖人だけが、だらけもせず厳しくもならず、気を片寄りなく中和させて、申申夭夭を実践できたのである。」

余話

顔師古の空耳アワー

『論語集釋』によると、上掲『史記』万石伝はほぼ同文が『漢書』にもあって、それに唐の顔師古が付けた注に「申申,整勅之貌。」とある、という。元データは下掲右頁上。「整勅」は「整飭」で、”折り目正しく整った”の意。全く反対の意味を注釈したことになる。

顔師古センセイといえども、儒者の言うことは真に受けない方がいい。顔師古は隋末に生まれ、唐初に出仕してその文章は朝廷随一と言われ、儒教経典である五経(『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋左氏伝』)の底本を記して、名高い『五経正義』を作ったのだが。

漢籍は常に、時の権力の影響を免れない。顔師古もその例外ではない。いろいろと偽善のうわさが絶えない太宗李世民のお気に入りだったからにはなおさらだ。おそらくこの注は「申」(カールグレン中古音ɕi̯ĕn平)→「慎」(同ʑi̯ĕn)の語呂合わせで、センセイの思い付きに過ぎない。

漢書萬石君傳「子孫勝冠者在側,雖燕必冠,申申如也」,師古注云:「申申,整勅之貌。」此經記者先言申申,後言夭夭,猶鄉黨先言踧踖,後言與與也。申申言其敬,夭夭言其和。馬注申申亦訓和舒,失之矣。

漢書万石伝に…顔師古が注を付けて、申申とは折り目正しく整った顔つきをいう、という。論語の本章を記した者は、まず申申と書き、続けて夭夭と記した。似たような話が論語郷党篇2(偽作)にあり、そこではまず踧踖と記し、続けて與與と書いた。申申とは慎み深いことをいい、夭夭とは和みをいう。馬融の注は申申を和みくつろぐと解しているが、間違っている。(『論語集釋』述而篇)

論語の本章は、上記の検証に拘わらず、もとから「夭」”若々しい”と記されていたなら、史実と言いうる。

身長2mを超える大男だった孔子は、自宅でもじじむさく過ごしては居なかった。なぜなら孔子塾の必須科目は六芸と呼ばれ、礼法、音楽、古典、弓術、馬車術、算術だった。「礼楽書射御数」という。つまり孔子は武術の師範も兼ねていたから、じじむさく出来なかった。

射と御が入っている理由が、戦時には出陣する君子の必須技能だったことはすでに書いたが、弓と馬車術だけを教えたのでは、必須を満たしたことにならない。おそらくは車上で当時の主兵器だった戈(ほこ)の使い方も教えただろうし、近接戦闘に用いる剣術も教えただろう。

論語の本章に話を戻すと、出仕せず、講義せず、稽古を付けていないとき=燕居の孔子のまわりには、弟子たちが集い、気ままにおしゃべりしている事が多かったようだ(論語先進篇12)。そういう時には、孔子は弟子たちを促して、思っていることを語るように言った。

上掲『小載礼記』仲尼燕居篇・孔子間居篇にも、弟子たちとのやりとりが記されている。このあたり論語に見られるように、孔子は黙っていることが出来ない性格で、弟子に言わせた言葉をきっかけに、長々と説教するのが好きだったようだ。

仲尼燕居,子張、子貢、言游侍,縱言至於禮。子曰:「居!女三人者,吾語女禮,使女以禮周流無不遍也。」子貢越席而對曰:「敢問何如?」子曰:「敬而不中禮,謂之野;恭而不中禮,謂之給;勇而不中禮,謂之逆。」子曰:「給奪慈仁。」

孔子先生がくつろいで過ごしていたとき、子張と子貢と子游が側にいた。それぞれが言いたいように、「礼」について論じていた。それを見て先生が言った。「こちらを向きなさい。お前たち三人とも。お前たちに礼の何たるかを語ってやろう。お前たちに、礼のすみずみまで教えて片寄り無く分からせてやろう。」

子貢が教壇ごしに応じて言った。「思い切って伺いますが、どういうことですか。」

孔子「敬意があっても礼法に背けば、それを下品という。へり下っても礼法に背けば、それをやり過ぎという。勇気があっても礼法に背けば、それを逆らうという。」(『小載礼記』仲尼燕居1)

ただ弟子が孔子の説教を嫌がったなら、そもそも孔子のそばに寄ってこないはずで、「徳は孤ならず」(論語里仁篇25)は孔子のことでもあった。孔子は他の教師と比べると弟子に非常に恵まれており、それがのちの儒教の隆盛につながった。世にはいい組み合わせはあるものだ。

孔子閒居,子夏侍。子夏曰:「敢問《詩》云:『凱弟君子,民之父母』,何如斯可謂民之父母矣?」孔子曰:「夫民之父母乎,必達於禮樂之原,以致五至,而行三無,以橫於天下。四方有敗,必先知之。此之謂民之父母矣。」

孔子がひまで居たとき、子夏がそばにはべっていた。子夏が問うた。「思い切って伺いますが、詩経にある、凱弟君子,民之父母(温和な君子は、民の父母)とは、どうして民の父母になり得るのですか。」

孔子「そもそも民の父母になり得る条件とは、必ず礼法と音楽の基礎から奥義にまで通じ、それで五至(志・詩・礼・楽・哀の極みに至ること)を実現する。そして三無(音楽と礼儀作法と哀悼の意の極みを、それらしく見せつけずに実現すること)を行うから、天下万民の模範になれるのだ。そして天下のどこであろうと、退廃の雰囲気があると、必ず真っ先に気付く。こういう君子を、民の父母というのだ。」(『小載礼記』孔子間居1)

コメント