論語:原文・書き下し

原文

顏淵問爲邦。子曰、「行夏之時、乘殷之輅*、服周之冕、樂則韶舞、放鄭聲、遠佞人。鄭聲淫、佞人殆。」

校訂

武内本

釋文、輅一本路に作る。路は輅の仮借字。

論語集釋

後漢書輿服志引孔子曰:「其或繼周者,行夏之正,乘殷之輅,服周之冕,樂則韶舞。」按:此爲劉氏正義之說所本,蓋漢儒舊說也。

釋文:「輅」,本亦作「路」。段氏說文注:「輅」當作「路」。史記殷本紀贊引孔子曰:「殷路車爲善。」索隱曰:「論語乘殷之輅,太史公不取成文,遂作此語。」後漢書輿服志志五路,曰:所謂孔子乘殷之路者也。

定州竹簡論語

……曰:「行夏之□,乘殷之路a,服周之絻b,[樂則□]425[《武c》。放鄭聲,遠年d人。鄭聲淫,年d人殆]。」426

- 路、今本作”輅”、『釋文』云、”輅、本亦作路”。

- 絻、今本作”冕”。冕也作絻。

- 武、今本作”舞”。

- 年、今本作”佞”。

→顏淵問爲邦。子曰、「行夏之時、乘殷之路、服周之絻、樂則韶武、放鄭聲、遠年人。鄭聲淫、年人殆。」

復元白文(論語時代での表記)

韶

韶

淫

淫

殆

殆

※聲→(甲骨文)。論語の本章は上記の赤字が論語の時代に存在しない。「行」「之」の用法に疑問がある。本章は漢帝国の儒者による創作である。

書き下し

顏淵邦を爲るを問ふ。子曰く、夏之時を行ひ、殷之路に乘り、周之絻を服り、樂は韶と武に則り、鄭の聲を放て、年き人を遠ざけよ。鄭の聲は淫なり、年き人は殆し。

論語:現代日本語訳

逐語訳

顔淵が国を治める方法を尋ねた。先生が言った。「夏の暦を使い、殷の車に乗り、周の冠をかぶり、音楽は韶と武の音楽に従うがよい。鄭の音楽は捨て、口のうまい者を遠ざけろ。鄭の音楽はみだらだ。口のうまい者は危険だ。」

意訳

顔淵「国を治めるにはどうすればいいでしょうか。」

孔子「暦は夏、車は殷、冠は周、音楽は韶と武の曲がいい。鄭の曲はいかん、色っぽ過ぎる。そして口のうまい者を入れるな。国が壊れるぞ。」

従来訳

顔渕が治国の道をたずねた。先師がいわれた。――

「夏の暦法を用い、殷の輅に乗り、周の冕をかぶるがいい。舞楽は韶がすぐれている。鄭の音楽を禁じ、佞人を遠けることを忘れてはならない。鄭の音楽はみだらで、佞人は危険だからな。」下村湖人『現代訳論語』

現代中国での解釈例

顏淵問怎樣治理國家,孔子說:「用夏朝的曆法,乘商朝的車輛,戴周朝的禮帽,提倡高雅音樂,禁止糜糜之音,疏遠誇誇其談的人。糜糜之音淫穢,誇誇其談的人危險。」

顔淵がどうやって国を治めるかを問うた、孔子が言った。「夏王朝のこよみを用い、殷王朝の車に乗り、周王朝の礼冠をかぶり、高尚な音楽を推奨し、腐った音楽を禁止し、ほら吹きを遠ざけよ。腐った音楽は淫猥で、ほら吹きは危険だ。」

論語:語釈

顏淵(ガンエン)

孔子の弟子、顏回子淵。あざ名で呼んでおり敬称。「顏」の新字体は「顔」だが、定州竹簡論語も唐石経も清家本も新字体と同じく「顔」と記している。ただし文字史からは「顏」を正字とするのに理がある。「淵」の異体字は「渕」。詳細は論語の人物:顔回子淵を参照。

「顏」(金文)

「顏」の新字体は「顔」だが、定州竹簡論語も唐石経も清家本も新字体と同じく「顔」と記している。ただし文字史からは「顏」を正字とするのに理がある。初出は西周中期の金文。字形は「文」”ひと”+「厂」”最前線”+「弓」+「目」で、最前線で弓の達者とされた者の姿。「漢語多功能字庫」によると、金文では氏族名に用い、戦国の竹簡では”表情”の意に用いた。詳細は論語語釈「顔」を参照。

「淵」(甲骨文)

「淵」の初出は甲骨文。「渕」は異体字。字形は深い水たまりのさま。甲骨文では地名に、また”底の深い沼”を意味し、金文では同義に(沈子它簋・西周早期)に用いた。詳細は論語語釈「淵」を参照。

問(ブン)

(甲骨文)

論語の本章では”質問する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国時代の竹簡以降になる。詳細は論語語釈「問」を参照。

爲(イ)

(甲骨文)

論語の本章では”思い通りに動かす”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。

本章の場合「おさめる」と伝統的に読む。しかし「為」を「治」の意味に読むのはかなり特殊で、原義に近い”つくる”と解した方が論語の原意に忠実だと訳者は考える。ただし本章は後世の創作が確定しているので、あえて異を唱えるには及ばない。

邦(ホウ)

(甲骨文)

論語の本章では、建前上周王を奉じる”春秋諸侯国”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「田」+「丰」”樹木”で、農地の境目に木を植えた境界を示す。金文の形は「丰」+「囗」”城郭”+「人」で、境を明らかにした城郭都市国家のこと。詳細は論語語釈「邦」を参照。

現伝の論語が編まれたのは前後の漢帝国だが、「邦」の字は開祖の高祖劉邦のいみ名(本名)だったため、一切の使用がはばかられた。つまり事実上禁止され、このように歴代皇帝のいみ名を使わないのを避諱という。王朝交替が起こると通常はチャラになるが、定州竹簡論語では秦の始皇帝のいみ名、「政」も避諱されて「正」と記されている。

論語の本章で「邦」が使われているのは、本章の成立が後漢滅亡後か、あるいは前漢初期に「國」→「邦」へと改められたことを意味する。

子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。

この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。

行(コウ)

(甲骨文)

論語の本章では”採用する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ギョウ」は呉音。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。

夏(カ)

(甲骨文)

論語の本章では”夏王朝”。殷より一代前の王朝とされるが、文字のない時代であり疑わしい。孔子や子夏は夏王朝や開祖禹王の名は知っていたが、詳細な伝説が出来上がる前に世を去っている。夏王朝がBC20C-BC17Cに実在したという国家プロジェクトが、中共政府によって行われたが、文字の無い時代の話を、真に受けるわけに行かない。

初出は甲骨文。甲骨文の字形は「日」”太陽”の下に目を見開いてひざまずく人「頁」で、おそらくは太陽神を祭る神殿に属する神官。甲骨文では占い師の名に用いられ、金文では人名のほか、”中華文明圏”を意味した。また戦国時代の金文では、川の名に用いた。詳細は論語語釈「夏」を参照。

之(シ)

(甲骨文)

論語の本章では”~の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。

時(シ)

(甲骨文)

論語の本章では”こよみ”。初出は甲骨文。「ジ」は呉音。甲骨文の字形は「之」(止)+「日」で、その瞬間の太陽の位置。石鼓文の字形はそれに「又」”手”を加えた形で、その瞬間の太陽の位置を記録するさま。詳細は論語語釈「時」を参照。

なぜ夏暦がよいのかについて、既存の論語本では藤堂本で、季節によく合う太陽暦だからとする。一方で『大漢和辞典』では、夏暦を太陰暦とする。wikipediaによると、現伝の夏暦は太陰太陽暦で、ただし漢代に偽作されたという。

現伝の『史記』が伝える伝説では、夏王朝を開いた禹の二代前の帝王、堯が、自ら天体観測をして暦を作ったことになっている。今となっては、なぜ孔子が夏暦をいいと言わされたか、古代の闇の中に消えて分からない。

乘(ショウ)

(甲骨文)

論語の本章では”(車に)乗る”。「ジョウ」は呉音。初出は甲骨文。新字体は「乗」。甲骨文の字形は人が木に登ったさまで、原義は”のぼる”。論語の時代までに、原義に加えて人名、”乗る”、馬車の数量詞、数字の”四”に用いられた。詳細は論語語釈「乗」を参照。

殷(イン/アン)

BC17C-BC1046。実在が確認された中国史上最初の王朝の名。文字を持ち、鹿の骨や亀の甲羅をあぶって、そのひび割れで神意を問う、神権政治を行ったとされる。

(甲骨文)/(金文)

初出は甲骨文。字形は占いのため奴隷や捕虜の腹を割き、生き肝を取り出す姿で、殷王朝の他称。”人の生きギモを取る残忍な奴ら”の意。ただし殷自身も甲骨文でこの字を用いており、恐らく原義は”肝を取り出す”。殷の自称は商。「イン」の音は”さかん”を、「アン」の音は血の色を表す。呉音は「オン」「エン」。殷王朝はいけにえとしてむやみに人間を殺したことが、発掘調査から知られている。詳細は論語語釈「殷」を参照。

輅(ロ)→路(ロ)

(金文)

論語の本章では”乗用車”。論語では本章のみに登場。初出は春秋中期の金文。字形は「車」+「各」で、「各」に”ゆく”の意があり、出掛けるための車。同音に「路」、「露」、「潞」”川の名”、「鷺」、「璐」”美しい玉”、「賂」、「簬」”竹の名”。呉音は「ル」。春秋末期までに”乗用車”の用例がある。詳細は論語語釈「輅」を参照。

「路」(金文)

定州竹簡論語では「路」と記す。『大漢和辞典』に「輅に通ず」という。初出は西周中期の金文。字形は「足」+「各」”夊と𠙵”=人のやって来るさま。全体で人が行き来するみち。原義は”みち”。「各」は音符と意符を兼ねている。金文では「露」”さらす”を意味した。詳細は論語語釈「路」を参照。

藤堂本では、殷の車は堅牢だという。

服(フク)

(甲骨文)

論語の本章では”かぶる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「凡」”たらい”+「卩」”跪いた人”+「又」”手”で、捕虜を斬首するさま。原義は”屈服させる”。甲骨文では地名に用い、金文では”飲む”・”従う”・”職務”の用例がある。詳細は論語語釈「服」を参照。

周(シュウ)

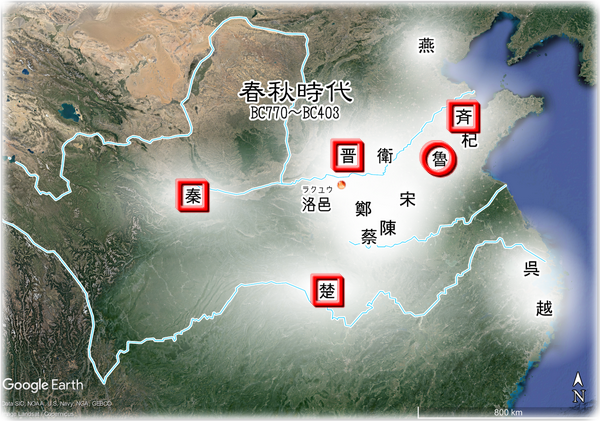

BC1046?-BC256。論語時代の中国を代表した王朝。すでに周王の実権は失われていた。

(甲骨文)

初出は甲骨文。極近音に「彫」など。甲骨文の字形は彫刻のさま。原義は”彫刻”。金文の字形には下に「𠙵」”くち”があるものと、ないものが西周早期から混在している。甲骨文では”周の国”を意味し、金文では加えて原義に、人名・器名に、また”周の宗室”・”周の都”・”玉を刻む”を意味した。それ以外の語義は、出土物からは確認できない。ただし同音から、”おわる”、”掃く・ほうき”、”奴隷・人々”、”祈る(人)”、”捕らえる”の語義はありうる。詳細は論語語釈「周」を参照。

冕(ベン)→絻(ベン)

(甲骨文)

論語の本章では”冠”。初出は甲骨文とされる。ただし字形は「免」と未分化。現行字体の初出は楚系戦国文字。甲骨文の字形は跪いた人=隷属民が頭に袋のようなものをかぶせられた姿で、「冕」”かんむり”と回するのは賛成できない。殷代末期の金文は、甲骨文と同様人の正面形「大」を描いており、高貴な人物が冠をかぶった姿と解せる。字形は「冃」”かぶりもの”+「免」”かぶった人”。春秋末期までに”冠”の用例がある。

(篆書)

定州竹簡論語の「絻」は、『大漢和辞典』によると”喪冠の名・ひつぎなわ”といい、なぜか「冕」の異体字として扱われている。語義も音も字形も全く違い、初出は事実上後漢の『説文解字』。”冠”と解せる場合のみ、「冕」が論語時代の置換候補になり得る。詳細は論語語釈「冕/絻」を参照。

樂(ラク)

(甲骨文)

論語の本章では”音楽”。初出は甲骨文。新字体は「楽」。原義は手鈴の姿で、”音楽”の意の方が先行する。漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)「ガク」で”奏でる”を、「ラク」で”たのしい”・”たのしむ”を意味する。春秋時代までに両者の語義を確認できる。詳細は論語語釈「楽」を参照。

則(ソク)

(甲骨文)

論語の本章では、”必ず…しなさい”。初出は甲骨文。字形は「鼎」”三本脚の青銅器”と「人」の組み合わせで、大きな青銅器の銘文に人が恐れ入るさま。原義は”法律”。論語の時代=金文の時代までに、”法”・”則る”・”刻む”の意と、「すなわち」と読む接続詞の用法が見える。詳細は論語語釈「則」を参照。

韶舞(ショウブ)→韶武

(篆書)

「韶」は論語の本章では、聖王の舜が作ったという偽曲。初出は戦国の竹簡。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。

舜は墨子がでっち上げた夏王朝の始祖・禹王に位を譲ったとされる帝王で、墨家が猛威を振るっていた戦国時代前半、世間師の孟子が顧客の斉王のために作ってやったでっち上げ。当時の田氏斉王室は、姜氏の斉国を乗っ取って日が浅かったため、その後ろめたさを隠すため、輝かしい祖先伝説を欲しがったからである。

つまり韶などという曲はありはしなかったし、孔子はもちろん舜も韶も知らなかった。「韶」の用例としては論語のほか戦国時代の『荀子』にも見える。いわゆる儒教の国教化を進めた前漢武帝期の董仲舒は、『春秋繁露』楚荘王篇6で長々とウンチクを垂れている(下掲)。論語語釈「韶」も参照。

(甲骨文)

「舞」は論語の本章では”舞う”。初出は甲骨文。字形は「無」と同じ。手に飾りを持って舞う姿。原義は”舞(う)”。金文では原義に用いた。詳細は論語語釈「舞」を参照。

「韶舞」は、韶に合わせた舞とする説と、「舞」を周の武王作とされた「武」の曲とする説がある。これも事実は古代の闇の中でわからないが、定州竹簡論語が「武」と記していることから、恐らくはその説は正しい。

(甲骨文)

「武」は論語の本章では、周王朝の事実上の初代・武王が作ったとされる曲。董仲舒は「文王が作った」と言っている(『春秋繁露』楚荘王篇)。その曲は残っていないし、武王が作曲したという事実を立証する証拠は何も無い。孔子が「武」の曲を知っていたという証拠も無い。

「武」の初出は甲骨文。字形は「戈」+「足」で、兵が長柄武器を執って進むさま。原義は”行軍”。甲骨文では地名、また殷王のおくり名に用いられた。金文では原義で用いられ、周の事実上の初代は武王とおくりなされ、武力で建国したことを示している。また武力や武勇を意味した。戦国の金文では、「文」の対語で用いられた。詳細は論語語釈「武」を参照。

放(ホウ)

(金文)

論語の本章では”はなつ”→”遠ざける”。初出は西周末期の金文。字形は「方」”ふね”+「攴」(攵)で、もやいを解くさま。原義は”はなつ”。金文では、”ほしいままに”の用例がある。詳細は論語語釈「放」を参照。

鄭聲(テイセイ)

論語の本章では”鄭国の歌”。この語義は春秋時代では確認できない。現伝する『詩経』を見る限り、歌詞には男女のことを扱った曲が多い。ただそれは多くの他国にも言えることで、孔子に「みだら」と言わせたのは儒者の都合による。

「鄭声」が史料上”みだら”とされた理由は秦帝国以前には見当たらず、言い出したのは孔子没後一世紀に現れた孟子ということになるのだが、やはり理由は言っていない。孟子より60ほど年下の荀子は一言も「鄭声はみだら」と言っておらず、『孟子』も後世の書き換えが疑われる。それはおそらく漢儒によるもので、音楽弾圧で目こぼし料をせしめるためだった。

(金文)

「鄭」の初出は西周末期の金文。ただし字形は「奠」。現行字体の初出は春秋中期の金文。字形は「奠」”御神酒”+「阝」”丘の上の城郭都市”で、周の諸侯・鄭国のこと。詳細は論語語釈「鄭」を参照。

(甲骨文)

「聲」の新字体は「声」。初出は甲骨文。金文は未発掘。字形は台座に吊された打楽器を打つ様。原義は”音”。春秋末期までに”香る”の用例がある。詳細は論語語釈「声」を参照。

遠(エン)

(甲骨文)

論語の本章では”遠ざける”。初出は甲骨文。字形は「彳」”みち”+「袁」”遠い”で、道のりが遠いこと。「袁」の字形は手で衣を持つ姿で、それがなぜ”遠い”の意になったかは明らかでない。ただ同音の「爰」は、離れたお互いが縄を引き合う様で、”遠い”を意味しうるかも知れない。詳細は論語語釈「遠」を参照。

佞(ネイ)→年(デン)

(篆書)

論語の本章では”口上手”。初出は後漢の『説文解字』。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。字形は「亻」+「二」+「交」の略体で、ころころと言うことを変える、二言ある者の意。詳細は論語語釈「佞」を参照。

(甲骨文)

定州竹簡論語の「年」は、論語の本章では”おもねる”。「佞に通ず」と『大漢和辞典』にいう。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ネン」は呉音。甲骨文・金文の字形は「秂」で、「禾」”実った穀物”+それを背負う「人」。原義は年に一度の収穫のさま。甲骨文から”とし”の意に用いられた。詳細は論語語釈「年」を参照。

人(ジン)

(甲骨文)

論語の本章では”ひと”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。

淫(イン)

(楚系戦国文字)

論語の本章では、『大漢和辞典』の第一義と同じく”みだら”。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補も無い。同音は存在しない。初出の字形は「氵」”かわ”+”目を見開いた人”+「一」”地面”で、なすすべもなく洪水が広がっていくのを地に立って茫然とみるさま。字形の由来は、「氾」”うずくまって洪水を見る”「濫」洪水をじっと見る”に近い。原義は”ひたひたと広がる”。広がりすぎることから、のちに”ふける”の意味が派生した。”みだら”の語義はさらに時代が下る。詳細な語釈は論語語釈「淫」を参照。

殆(タイ)

(隷書)

論語の本章では”危うい”。初出は前漢の隷書で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は無い。戦国時代の『孟子』『荀子』に”ほとんど”・”あやうい”の意で用いられている。前漢の『説苑』なども同じ。後漢の『説文解字』が、「殆は危うき也。歺に从い台の声」と記してから、”あやうい”の意だと疑われなかった。確かに字形は「歹」”しかばね”+「台」”ふにゃふにゃと頼りない”で、原義は恐らく”しかばね”。また”頼りない”から”多分”→”ほとんど”の派生義が生まれた。詳細は論語語釈「殆」を参照。

論語:付記

検証

論語の本章は、春秋戦国の誰一人引用せず、前漢初期の陸賈『新語』が再出で、しかも「鄭聲淫、年(佞)人殆」を含まず、さらに『新語』には偽作説がある。史書『東漢観記』には「行…絻(冕)」までを採録するが、この書は一旦失伝し、清代の再建で信頼度が低い。

定州竹簡論語にあることから、前漢前半までに漢儒によって創作されたと考える。

解説

こよみはともかく、儒者のウンチク無しに用意できない車を乗り回し、冠をかぶり、ちんちんドンドンを奏でたところで、それで国が治まると考えるのがおかしな話で、怪しげな商品の宣伝文句と同じく、儒者が「ウンチクが知りたければ金を寄こせ」と言っているのが本章。

「乘殷之路(輅)」に限れば、あるいは始皇帝がやったように、乗用・貨物・戦車問わず車の幅を統一し、交通と物流と行軍の便を図るためと強弁できなくはないが、偽作者は「輅」をただ”車のすごいの”程度にしか思っておらず、”乗用車”限定の意味だったことを知らない。

前漢の武帝が董仲舒の上奏文の返事に、「乘大路」と書かされたのは、即位当初の16歳だったからと言うより、おそらく武帝には常人未満の知能しかなかったからだ。そう考えねば、のちの暴君化や、宦官や認知障害やお笑い芸人しか使えなかった事実の説明が付かない。

だがこういう礼儀作法関連の話は儒者の大好物らしく、『論語集釋』には儒者がまるで砂糖の山にたかるアリのように寄ってきて、論語読者の役に立たない個人的感想を書き連ねている。その中のただの一人も、論語の本章がニセモノと見破った者はいないし、儒教の礼法なるものが、そのほとんどが後世の儒者によってでっち上げられたものだと気付いている者もいない。

キツネに化かされて狂い踊るのと同じ。その中で正気を保ったままの者にできるのは、せいぜい踊る者のよだれや鼻水を避けることだけだから、ここでは予防のためにあえて観察すると、『論語集釋』ではわざわざ本文をぶつ切りにし、それぞれ大量のウンチクを記している。

漢儒が論語の本章を偽作した理由は、自分らが社会に規制を掛ける根拠を孔子に言わせたので、例えば気に入らない音楽が流行れば、「鄭声だ」と言って禁止にかかる。誰も鄭声の定義を知らないから言いたい放題で、奏でる者の贈賄額や権力の多寡によって判断が変わる。

この儒者の悪辣に比べれば、今どきのJASRACなど、聖人君子の集まりに思える。中国社会の救いの無さが、この一点だけで知れるというものだ。それは古代帝国から現代中国にも至る不変の宿痾だが、その宿痾は現地に行っても、見ようとしない者には全く見えない。

此等記録。皆有稟承于大国乎。若不審之輩。到大国詢問無隠歟。今為利生謹録上。後時不改矣。

以上記した事は、全て大国(=宋)で受け継がれてきたことを、私が現地で聞いてきた話だから、ウソだと思う連中は、大国に渡って確かめてくるがよい。そうすれば本当だと分かるだろう。この真実の教えを、今こうやって人々を憐れんで書いてやったのだから、後世の者どもは、勝手に書き改めてはならない。(栄西『喫茶養生記』末尾)

人参坊主が行ける者の希有を承知でこういうことを言う。敗戦後流行ったアメしょん爺いの走りで、ろくに宋で学びもしなかったのだろう。自信があるならこんな言い訳を書く必要がない。栄西は修行に励んだ道元と違い、明確に権力にゴマをすって世俗的栄達を追い求めた。

そもそも『喫茶養生記』の執筆動機が将軍へのゴマスリだ。金にもならぬのに拝む価値のある人物ではない。宋の坊主事情は知らないが、宋儒は文系オタクにメルヘンを足しっぱなしにした、鼻持ちならない連中だった。論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」を参照。

大国大国と崇め奉るのは、虎の威を借るキツネにほかならず、二度も宋に渡ったのに、何も見えていなかったことを証している。話を論語に戻すと、「鄭声」の弾圧を始めた始まりは、前漢武帝に仕えたお笑い芸人、東方朔のメルヘン文に見られる。

於是正明堂之朝,齊君之位,舉賢材,布德惠,施仁義,賞有功;躬節儉,減後宮之費,損車馬之用;放鄭聲,遠佞人,省庖廚,去侈靡;卑宮館,壞苑囿,填池塹,以予貧民無產業者;開內藏,振貧窮,存耆老,卹孤獨;薄賦斂,省刑辟。行此三年,海內晏然,天下大洽,陰陽和調,萬物咸得其宜;國無災害之變,民無飢寒之色,家給人足,畜積有餘,囹圄空虛;鳳凰來集,麒麟在郊,甘露既降,朱草萌牙;遠方異俗之人鄉風慕義,各奉其職而來朝賀。故治亂之道,存亡之端,若此易見,而君人者莫肯為也,臣愚竊以為過。

ですから朝廷の雰囲気を明るくし、皇帝の尊貴を整え、賢者を登用し、民に施し、仁義を行い、功績ある者に褒美を与えます。

自分自身は倹約に努め、後宮の費用を減らし、車馬のぜいたくを止めます。

鄭の音楽を廃止し、口のうまい者を遠ざけ、食費を減らし、派手な衣類やしつらえを止めます。

宮殿を小ぶりに作り、庭園を壊し、庭池を埋め、貧しい無職の者に与えます。

帝室財産をばら撒き、貧乏人を励まし、老人を手厚く世話し、独り者に恵みます。

税を安くし、刑罰を軽くしましょう。

そうやって三年過ぎれば、世界が平和になり、天下太平の世が来て、物理現象は穏やかになり、万物に都合のよい天候となります。

災害が起きず、民が飢えることが無く、全世帯全人口が物不足に陥らず、モノカネに余裕が出来、牢屋は空っぽになります。

めでたい鳳凰が飛び集まり、めでたい麒麟が郊外を駆け回り、めでたい露が降り注ぎ、めでたい草が芽を出します。

遠方の異民族ですら中華文明に従い、それぞれの特産物を貢ぎに帝国にやって来ます。

ですから国が栄えるも乱れるも、生き残るも滅ぶも、その道はこのように明らかでありまして、君主たる者これを嫌がるようでは、愚かな私めですら間違いだと思うのです。(『漢書』東方朔伝31)

『漢書』にこうあるから、東方朔がこう書いたと信じるしかないのだが、主君である武帝は気分次第で家臣を家族ごと皆殺しにする暴君で、そのお気に入りが東方朔だった。だがこういう物言いに怒りもしなかったことから、武帝の知性が常人未満だったと思われるのを補強する。

故事成句「細君」の元ネタも、武帝の鷹揚ではなく情緒不安定と見た方がいい。重複をおそれず記せば、清の康煕帝にカトリックの宣教師が鍵盤楽器を献上したところ、帝が指先で鍵を一押しして音が出るたび、まわりの宦官が「陛下すごいすごい」と拍手喝采したという。

「こういう環境で常人並みの知性を持つのは奇跡に近い」と宣教師が書いている。

またこの頭がおめでたいメルヘン文を書き留めた、『漢書』の編者・班固は、「東方朔の文章で最も優れた二つの内の一つだ」と書いている。班固と言えども、よだれを垂らしてキツネの操るままに狂い踊るしかなかったのだ。

董仲舒による「韶」のウンチクは次の通り。

天下がまだ平定されていないのに、王者は意味なく作曲したりしません。そもそも音楽とは、我が身の内に満ちあふれたものを外に表したものです。聖王の政治がよく治まったとき、礼儀作法を定め作曲をして政治が完成するのです。完成とは、根本と枝葉、実質と表現、どれも備わった状態を言います。だから作曲した聖王は、必ず天下万民が生を楽しむようになったのを見て、そのさまを我が身の本質にしたのです。

舜の時代、民は何事も昭らかに見抜く堯の政治を楽しみました。だから韶の曲を作ったのです。韶とは、昭であります。禹の時代、民は三人の聖王が続いたのを楽しみました。だから夏の曲を作ったのです。夏とは大であります。湯王の時代、民は桀王の悪政から救われたのを喜びました。だから濩の曲を作ったのです。濩とは救であります。文王の時、民は諸侯が力を合わせて紂王を討ったのを楽しみました。だから武の曲を作ったのです。武とは伐であります。(『春秋繁露』楚荘王6)

董仲舒についてより詳しくは、論語公冶長篇24余話を参照。

余話

これで口利かん

最後に「佞」について。春秋の君子=貴族として、孔子の弟子は口が回らないではいられなかった。政策論議に勝てないし、外交交渉もしくじることになる。何より当時の貴族は必ず戦士を兼ねたから、戦場で演説して兵の士気を鼓舞しないと、いくさに負けてしまう。

現代にも通用することだが、他人に沈黙を強いたがる者は十中八九、自分の地位を守るのに精一杯の哀れな存在で、反抗されると怖いから説教しているのがほとんどだ。自分で人界の過酷に立ち向かい、希有の運をつかみ取って成功した者は、存外他人の口車に鷹揚なことが多い。

「頑張っちょるねーキミ」と黙って上から目線でいられるからで、自分の優位を自覚すればこそだ。自覚できなくて黙っている者は、あとでこっそり「いろいろ勉強なさっている○○さん」などと、陰険な悪口を書きかねないやからも少なくないので、用心した方がいい。

事情は孔子も同様で、社会の底辺に生まれながら宰相にまで成り上がった男が、出来の悪い親や教師のような説教を言うはずが無いし、言えば弟子は逃げ出しただろう。孔子の弟子はほとんどが庶民の出で、成り上がりたいから入門したのであり、無意味な説教を聞く気が無い。

成功者の思い上がった説教は聞くに堪えないが、だからといって黙っていれば成功するわけではない。もの書きとしてより実業家として成功した菊池寛は、それだけに嫌われていたらしく、死後すぐに「これで菊池も口利かん」と、妬みから来る陰湿な悪口を書かれたらしい。

それぐらい口車を回して嫌われないと、生きてるうちに笑えないのである。

コメント